ウー・マーリー 呉 瑪悧 インタビュー Interview with WU Mali

ウー・マーリー 呉 瑪悧 インタビュー

2024年11月19日(火)12時半〜15時

方式:オンライン(zoom)

インタビュアー:岩切澪(小勝禮子もオンラインで同席)

略歴:ウー・マーリー英文提供、日本語訳:小勝禮子

質問事項作成:岩切澪(協力:小勝禮子)

使用言語:台湾華語

書き起こし・日本語訳:岩切澪

編集:小勝禮子

公開日:2025年4月28日

*本サイト、データベースのウー・マーリーの頁も参照 See also Wu Mali’s page in the database.

https://asianw-art.com/wu-mali/

*インタビュー・ページは作家の略歴を除いて日本語のみで公開しています。日本語以外の言語は本サイトの制作したものではありません。自動翻訳をお使いになる場合は、翻訳の精度が劣ることをご了解ください。

* Interview pages are available in Japanese only, with the exception of the biography of the artist provided both in Japanese and English. Languages other than Japanese are not produced by this website. If you use automatic translation, please note that the accuracy of the translation may be of low quality.

ウー・マーリー 呉 瑪悧 WU Mali photo by Rich Matheson

インタビュアー:岩切澪、イータン・パヴァヴァロンの作品とともに Interviewer: IWAKIRI Mio with the work by Etan Pavavalung

ウー・マーリー 呉 瑪悧 現代美術家

台北市に生まれる。アーティスト。台湾国立高雄師範大学大学院領域横断アート研究所名誉教授。ソーシャリー・エンゲージド・アートのきわめて影響力の強い実践者であり、理論家として、30年に及ぶ長いキャリアの中で多くのプロジェクトを実行してきた。最新の回顧展として、「Dàng-Wu Mali 盪-呉瑪悧」がある(2023年、高雄市立美術館)。また「人:詩的に暮らす—呉瑪悧 新形態のアート2006-2011」を2011年台北で開催。その他、数々の国際展にも参加している:シンガポール・ビエンナーレ(2022年)、台北ビエンナーレ(2008年、1998年)、第3回福岡アジア・アート・トリエンナーレ(日本、2005年)、第3回アジア・パシフィック・トリエンナーレ(オーストラリア、1999年)、第46回ヴェネツィア・ビエンナーレ(イタリア、1995年)。2013年に台新芸術賞、2016年に台湾国家文芸賞受賞。2018年には台北ビエンナーレの共同キュレーターを務めた。2020年より、国立台南生活美学館のサポートによるアーティスト・イン・レジデンス・プログラム「Art for Social Change 社会変革のためのアート」を立ち上げ、主宰している。

WU Mali

Born in Taipei, Mali Wu is an artist and Emeritus professor of Graduate Institute of Transdisciplinary Art, National Kaohsiung Normal University, Taiwan. A highly influential practitioner and theorist of socially engaged art, she has developed numerous projects over a thirty-year long career. Her most recent solo show, ‘Dàng-Wu Mali’ took place in Kaohsiung Museum of Fine Arts in 2023. ‘Working in Public 2006-2011’ in Taipei 2011. Her work has been included in biennials such as Singapore Biennale (2022), Taipei Biennial (2008, 1998), The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale, Japan (2005); The 3rd Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (1999) and The 46th Venice Biennale, Italy (1995). She received Taiwan’s National Award for Arts in 2016, and the Taishin Arts Award in 2013. She co-curated the Taipei Biennial 2018. Since 2020 she has initiated and is in charge of the ‘Art for Social Change’, an artist-in-residence program supported by National Tainan Living Arts Center.

小勝:ウー・マーリーさん、はじめまして。私は元栃木県立美術館の学芸員で、現在は美術史や美術批評を専門とする研究者で、小勝禮子と申します。今日は、私が主宰するウェブサイト「アジアの女性アーティスト:ジェンダー、歴史、境界」に掲載させていただくためのインタビューをお引き受けくださり、ありがとうございました。

このインタビューは、今まで日本人の女性アーティスト5人の方々に行ってきました。染織、日本画、現代アートのインスタレーションなど、様々な分野で活動する中堅以上の年齢の方々にインタビューしてきました。今回、台湾で活動するウー・マーリーさんが、初めての日本以外のアジアの女性アーティストです。今日は、台湾で長く現代アート調査や翻訳、編集者として活動する岩切澪さんに、私に替わってインタビュアーをお願いします。私からお聞きしたいことも事前に岩切さんにお伝えして、質問の中に入れていただいてありますので、よろしくお願い致します。

インタビューを始める前に、まずその趣旨について簡単に申し上げます。さまざまなライフコースの中で暮らしていく中で、アーティストとして制作を続けてきた人生の先人たち、中高年の女性アーティストたちに、それぞれの芸術と人生について語っていただくというのが目的です。そのため、ご質問が過去にさかのぼって個人的なこともお伺いすることをご理解いただければ幸いです。先を行く女性たちの語りを共有することで、これから後を歩んでいく次の世代にとって、有効な刺激や励ましになることを願っております。

それではよろしくお願い致します。

台北での子ども時代〜5人兄弟の長女として

岩切:マーリーさんは、1957年に台北で生まれました。台北市立美術館の定期刊行物『現代美術』(201号、2021年6月)のインタビュー*によると、先生のお父様は、家庭の経済的事情から、日本(当時は内地)の軍隊学校へ行かれたとありました。この話については、マーリーさんはお父様からどのように聞いておられますか。そのことを知った時、どう思われましたか。また、このことがその後のマーリーさんの人生に与えた影響があるとすれば、どのようなものでしょうか。

*以下を参照。https://map.tfam.museum/storage/files/shares/MA/MA201/MA0201_09.pdf

マーリー: 父はよく子供のころの話をしてくれました。父は一人っ子だったのですが、食べるのに困ることがよくあり、家がとても貧しいことを知っていました。それで、大きくなったら出来るだけ早く仕事に就かなくてはと思っていたようです。当時は日本が台湾を統治していて、非常にお金持ちであるか、有力な政治家にコネでもなければ、中学校より上に上がることは出来ませんでした。台湾人向けの学校は、小学校までだったからです。父が中学に上がれる可能性はなく、学校の先生は、父に日本で兵役の一環として軍隊学校で学んだらどうか、と勧めました。つまり父は、近年話題になることの多い「零戦を作った少年工」 *だったのです。台湾では、このテーマでたくさんの本が書かれていますよね。年端も行かない台湾の少年たちが日本へ渡って軍需工場で働き、敗戦後台湾に戻ってきましたが、彼らには何も残らなかったのです。父は、日本で軍隊学校を卒業したら、台湾でエンジニアとしての仕事を見つけることが出来るのではないかと考えていました。けれど卒業前に日本は敗戦し、父は台湾に送り返されることになりました。

*1943−44年、内地の人手不足により、体格検査や、筆記と口頭試験に合格した8,400人余りの10代の台湾の少年たちが日本各地の軍需工場で働き、技術訓練や教育を受けた。近年研究が進み、本も出版されている。

帰台後、父は夜間学校に通いながら、昼は役所で書類運びのアルバイトをしました。父が私たちに子供時代の話をよく語ってくれたのは、私たち兄弟姉妹が育った当時の環境がどれほど良いものかを解らせるためだったと思います。父の世代は非常に苦労が多かったのです。父の苦労を知ることは、私に大きな影響を与えたと思います。

もうひとつ影響があったとすれば、私の世代でアートを学ぶ人のほとんどが比較的恵まれた家庭の出身だったのに対し、私の場合は違ったということです。私は大学卒業後、ドイツで初めて本格的にアートを学び始めました。実を言うと、それより前には、アートを学ぼうなんて思ったこともなかったのです。それには、私たち家族の住んでいたエリアも関係があります。私が育ったのは台北橋の袂付近なのですが、このエリアは昔から基本的に、南部から台北に来た人たちが集まって仕事を探す場所だったんですね。この辺りに住む小中学校の同級生たちは、基本的にみんな、どちらかというと社会の底辺に属するような、労働者階級だったのです。このことは、多かれ少なかれ、私のアートの見方に影響を与えたと思います。つまり、私はアートを、ただお金持ちが楽しむものにしておいてはいけないと思うようになりました。アートがこういった一般の人、とりわけ美術館に足を踏み入れるようなことのない人と、深く関わることにこそ意味があると思ったのです。

岩切:戦後、お父様は台湾に戻られて、台北で公務員になられ、お母様と結婚されて、マーリーさんを含む5人のお子さんを持たれました。ご家族で住まわれていた台北橋付近のエリアというのは、大稻埕(ダータオチェン)になりますか?

マーリー:そうです、大稻埕です。台北橋や、迪化街(ディーホァジエ)の辺りですね。父は小さい頃迪化街に住んでいたそうです。その後、祖父が重慶北路に家を買ったので引っ越してきたんです。ちょうど台北橋を挟んだふたつのエリアですね。今でも私の家族はこの辺りに住んでいるんですよ。同じ場所ですが、昔は平屋だったのが、今では四階建てになりました。

岩切:以前は八里(バーリー)にお住まいでしたよね?あれは割と短期間だったのでしょうか?

マーリー:八里には20年住みましたよ。ドイツから帰国後の20年です。ただね、大学時代は淡江大学に通っていたので、学生時代はよく(大学がある対岸の)淡水に行っていましたね。八里にはドイツから帰ってきた後、1990年頃から住んでいました。

岩切:大学では寮には入られなかったんですね。

マーリー:そうですね。当時は淡水まで汽車が通っていたんです。今のMRTが通っているところにね。なので、汽車で学校に通っていました。

岩切:子ども時代の記憶で、印象に残っていることがあれば聞かせてください。マーリーさんが小学生の頃、お母様は近所で、キャンディ・ショップと本屋が一緒になったお店を開かれたそうですね。時々店番をされていたと聞いています。また、5人兄弟ということは、かなり賑やかな子ども時代だったのではないでしょうか?マーリーさんは何番目の子供ですか?

マーリー:私は5人兄弟の中で、2番目の子供でした。一番上は兄で、弟が2人いて、妹がいます。男3人、女2人です。当時は中学に上りたければ試験を受ける必要がありました。現在は義務教育で自動的に中学に上がれますけど、当時は試験があったのです。私は自動的に中学に上がれるようになった二年目の学年でしたが、兄は確か試験を受ける必要があった最後の年だったのではと思います。兄は毎日塾に通っていました。昼間は小学校へ行き、夕飯を取ったら塾に行って中学受験の準備をしていたので、ほとんど家にいませんでした。私は長女だったので、家の手伝いをしたり、妹や弟の面倒を見たりしなくてはならなくてね。母は、父の収入が少なく、子供たちにお金がかかるので、家の廊下に飴などを並べて売るようになりました。そして少しお金が貯まると、近所に小さな店を構えました。その建物は違法建築だったので、今は壊されてなくなって、跡地は公園になっています。違法建築だったから安く手に入ったのでしょうね。その店では、本や文房具も売っていました。私たち兄弟姉妹は皆、店の手伝いをしていましたね。結構忙しかったですよ。昼間は学校へ行って、家に帰ると家事をしたり、代わりばんこで店番をしたり。かなり忙しかったと言えるでしょうね。

岩切:これは後の方で聞こうと思っていた質問なのですが、ということは、マーリーさんが北一女(台北市立第一女子高級中学) の夜間部に通われていたのは、昼間はお店を手伝われていたからですか?

マーリー:いやいや、そうではありません。台湾の高校は、共通テストの結果で振り分けられるんですよ。当時、北一女の夜間部は(台北で)4位だったんですね。1位が北一女の昼間部、2位が中山(台北市立中山女子高級中学)、3位が景美(台北市立景美女子高級中学)、そして4位が北一女の夜間部で、5位が別の学校……というように、点数で振り分けられたんです。私の点数はちょうど4位の範囲だったので、北一女の夜間部に行くことになったというわけです。

岩切:そうなんですね。当時、昼間は何をされていたのですか?

マーリー:大学入試のために、やっぱりみっちり勉強してましたね。勉強のほかに、家の手伝いもしていましたけど。

岩切:夜間部の授業は、何時から何時までなのですか?

マーリー:確か、5時半から9時半だったと思いますよ。

岩切:ということは、昼間部よりも時間は短いのですね。

マーリー:確か土曜日も授業があったんじゃないかしら。ちょっと前すぎてあまり覚えていないのだけど、とにかく勉強ばかりしていました。

岩切:今の台湾では、子どもたちはよく習い事をしていますね。マーリーさんは何か習ったりされていましたか?絵画教室などは?

マーリー:習い事は全くしていなかったですね、一度も経験がありません。私の世代が子どもだった時代には、習い事なんてなかったんですよ。習い事なんていうのは、今の現象なんです。塾はありましたけどね、でもそれも、中学校や、高校、大学受験のためで、いろんな種類の習い事なんてなかったんです。今は中学が義務教育になって受験しなくてよくなったので、みんな習い事に行くようになりました。

岩切:なるほど、よくわかりました。マーリーさんは、子どものころアートはお好きでしたか?

マーリー:小さい頃は全然好きじゃなかったですね。私の世代は、学校で美術の科目がありましたけど、本当につまらないと思っていました。絵ばかり描くんです。写生とか、静物画とか。もう全く興味を持てなくて。でも私の父は結構アートに興味を持っていて、習ったこともあったんですね。なので、私の美術の宿題は、父がよく私の代わりに描いてくれました。私は絵が描けなくて、父は描けるものだから、ちょっと手伝ってやろうという感じでね。中学校や高校では、美術の科目がありましたからね。私の家族はアートとは全く関わりのない家でしたが、ただ、弟はその後美大に行ったんですよね。卒業してからは、どちらかといえばグラフィック・デザイン的な仕事をしていますけども。

岩切:マーリーさんの親戚には、アート関係のお仕事をされている方はおられましたか?あと、マーリーさんの展覧会を、ご家族は観に来られますか?

マーリー:私より前に、家族や親戚でアート関係の仕事に就いた人はいませんでしたね。でも、私と家族はとても仲良しなんですよ。今でもよく一緒に食事をしますし、おしゃべりもします。展覧会をすれば、父も母も、見にきてくれます。ただ、美術館に行って展覧会を見る、というのは、彼らの生活習慣にはないことなんです。私の作品があるから見にきてくれるのであって、そういうことがなければ、美術館に足を向けることはありません。特に前は店があったので、朝から晩まで開けていて、休む暇もなかったのです。父や母にとっては、アートの展覧会を見たり、映画を見たりなどの娯楽は、存在していませんでした。そういうことはほとんどしない人たちですけれど、でも私の展覧会には、ちょこっと見に来てくれたりはしますね。

岩切:お父さまは公務員でいらしたんですよね。

マーリー:ええ、父は中学校の夜間部で商業を勉強して、卒業前には台北市役所で仕事をしていました。その後、水道局に入って、公務員になりました。それからずっと水道局で働いていたのですが、40歳過ぎにはもう定年退職したんです。以前の台湾では、勤続25年で定年退職することができたんです。当時、先ほどお話しした母が開いた店 が結構繁盛していましたから、父は40歳過ぎると公務員を辞めて、母と一緒に店をやるようになりました。

ドイツ語圏への留学 演劇への興味からアートを学ぶ

岩切:大学時代について、そしてヨーロッパ留学時代についての質問に移ります。マーリーさんは、淡江大学ではドイツ語を専攻されていました。そして、大学3年生の頃、演劇に関わることで、舞台デザインに関心を持ち、1980年にオーストリアのウィーン応用芸術大学(華語では藝術學院/ Universität für angewandte Kunst Wien, Die Angewandte*)に留学されました。

*https://www.dieangewandte.at/en

マーリー:ええ、その学校です。

岩切:ウィーン応用芸術大学はウィーン大学の一部ですか?

マーリー:違います。ヨーロッパでは、大学と美術大学 は別なんです。大学は理論を学ぶところで、アカデミックな研究を行うところ、美術大学は実際の制作を学ぶところです。システムが違うんですね。私が最初に留学したのはウィーン大学の演劇学部でしたが、後になって私がやりたいのは学術研究じゃないなと思ったのです。それで、応用芸術大学に聴講に行くようになり、その後試験を受けて、正式にウィーン応用芸術大学に受かったのです。それから全部で3学期=1年と少し、そこで学びました。ただ、そのうち私にとってはこの学校はちょっと保守的だなと思うようになり、ドイツのデュッセルドルフ芸術 アカデミーに転校したのです。

岩切:マーリーさんはウィーン時代には実験劇場でアルバイトされていましたが、デュッセルドルフでは何か学外の活動に参加されたりしていましたか?

マーリー:デュッセルドルフにはそういったタイプの小劇場がなかったので、工場の売店でアルバイトしていました。工場で働いている人に食べ物を売る仕事です。アルバイトは夏休みや冬休み、学校がない時期にやっていましたね。

岩切:ということは、長期休暇のあいだに台湾に戻られることはなかったんですね。

マーリー:ええ、長期休暇に台湾に帰ってくることはなかったですね。ドイツに転校した時に、一度だけ台湾に戻りました。それから卒業するまで一度も帰ってくることはありませんでした。

岩切:以前のインタビューでマーリーさんは、留学先としてアメリカを選ばなかったのは、経済的理由からだとおっしゃっていました。ウィーンやドイツへの留学費用は、ご両親が用意してくださったものなのでしょうか?

マーリー:大学の時に私はドイツ語を専攻していましたが、これも、受験結果で入ることの出来るリストから選んだものでした。大学に入って、ドイツ語圏の国はどれも社会主義的要素が強く、学費がいらないということに気がついたのです。そこで、卒業したらドイツに留学出来る!と嬉しくなりました。学費は要らず、生活費さえあれば良いのです。もちろん父や母は幾許かの生活費は送ってくれました。ヨーロッパの物価の方がずっと高いので、お金に困るのではないかと心配したんですね。でも実際は大丈夫でした。私は寮に住んでいたので、学生食堂で食事していましたし、食堂はとても安かったのです。なので、出来るだけ父母にもらったお金は使わないようにして、自分でアルバイトしていました。それで足りたわけではありませんでしたが、完全に親のスネをかじらなくてもよかったわけです。

岩切:ご両親は、マーリーさんの進路については、完全に同意してくださっていたのですね。

マーリー:ええ、そうですね。

岩切:日本の場合は、女性が大学へ進学することを反対されるということが起きたりします。また、これは小勝さんからの質問なのですが、日本では特に地方出身の女性が都会の大学に進むことが難しいことがあります。女の子が父母の元を離れることを嫌がる傾向があることや、女性の人生における幸せの前提が結婚であることが影響しています。また、戦前には、日本の女性たちは洋画を学ぶことを反対されることがあり、日本画なら同意されたということですが、そういったジャンルによる区別や制限は、台湾ではありますか?

マーリー:私は台北出身なので、両親とも開放的だったのではないかと思いますよ。私の世代でも、田舎、農村で育った人は、小学校か中学校を卒業したらすぐ働くということが多かったことは知っています。私は台北で育ったし、両親とも比較的貧乏で経済力のない家で育ったことから、子どもたちについては、全員大学まで出してやりたい、と思ってくれたのです。だから私たちの進路については、出来るだけサポートしてくれました。両親はアートについては何も知らなかったので、油絵がどうとか日本画がどうとかそういうことはわかっていませんでしたしね。男女の違いについてですが、例えば私の弟が美術を学んだ時、最初は美術学部に入ったんですが、母は将来生活に困るのではないかと心配したんですね。それで弟は途中でデザイン科に専攻を変えたということはありました。でも私たち女の子については、一般に両親はそんなに心配しないんですよね。伝統的な価値観でいえば、男の子は将来、一家の大黒柱にならなくてはいけないわけなので、仕事が見つけやすい専攻に入る方がよいだろうと思うわけです。でも私は女なので、何を勉強しようが気にしないわけですよ。好きなことをやったらいいんじゃない、と。

岩切:マーリーさんはドイツへ移られた後、演劇から離れられたわけですけれども、ご自分の後々の作品や思考に舞台芸術的なものが生き続けていると思われることはありますか?

マーリー:ありますね。演劇が好きだったから、アートを勉強しようと思ったわけですしね。私がウィーンにいた時期というのは、ちょうどパフォーマンス・アート(行為藝術)が非常に盛り上がっていた時期だったんです。当時私は彫刻学部で勉強してはいたものの、(伝統的な意味での彫刻からは)そんなに大きな影響は受けていないことを、自分でよく理解していました。なぜなら、視覚芸術というフィールドでも、多くの人がパフォーマンスを行っていることに気がついていたからです。これは私にとってとても大切なことでした。私は彫像のような伝統的な意味での彫刻があまり好きではなかったのです。今日私たちがインスタレーション・アート(裝置藝術)と呼んでいるものは、演劇に似ています。そこには空間があり、そこに何らかのオブジェを配置し、空間全体の雰囲気をどのように作り出すか考えなくてはなりません。さらには、観客の存在についても考えますよね。観客はどのようにこの空間に入るべきか、などについてです。そういうわけで、私はインスタレーション・アートは、非常に演劇的な作品として発展してきたと考えています。

岩切:デュッセルドルフでは、マーリーさんはまずはクラウス・リンケ*に師事されましたが、次第に紙を使った彫刻を発展させていくと、こういう方向性ならばギュンター・ユッカー**の方が合うだろう、とリンケ氏に勧められて、ユッカー氏に師事するようになられたのですよね。

*クラウス・リンケ Klaus Rinke(1939- )ドイツの現代アーティスト。デュッセルドルフ芸術アカデミーで彫刻を教える(1974-2004)

**ギュンター・ユッカー Günther Uecker(1930- )ドイツの現代アーティスト。1960年代、グループ〈ゼロ〉という前衛芸術運動に参加。カンヴァスに釘を打ち付けた独自の絵画でモダニズムの静的空間に波動を起こし、象徴的な痛みの造形に至る。デュッセルドルフ芸術アカデミー教授(1974-1995)

マーリー:違います。ユッカーの元で学んだらどうかと勧めてくれたのはリンケではなく、別の教師で、造形基礎課程を担当していたコナディング(Tünn Konerding )という教師でした。彼のクラスで、新聞紙を使って作品を作るというものがあり、彼は私の作品を見て、ユッカーの方が合うのではないかと思ったようでした。それが、私がユッカーに師事するきっかけとなりました。

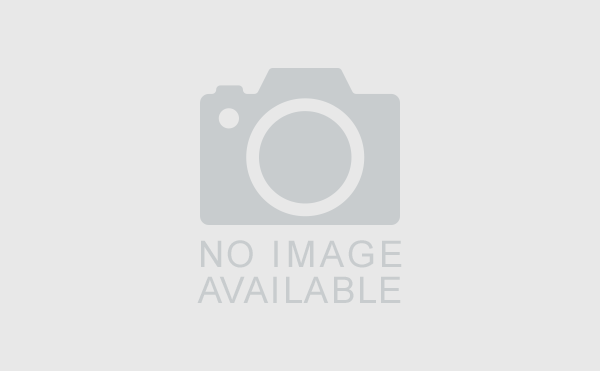

挿図1 《図書館》The Library, 1995

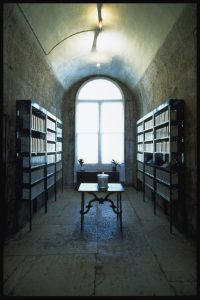

岩切:マーリーさんは最終的に、マイスターシューラー(Meisterschüler )*を取られて台湾に戻られ、その頃取り組まれていた紙の彫刻が評判となり、《図書館》(The Library)(挿図1)が1995年のヴェネツィア・ビエンナーレ台湾館のグループ展で、《零度の文学》 (Zero Point Literature)(挿図2)が、1997年のヴェネツィア・ビエンナーレの並行展で展示されました。その後は伝統的な彫刻的表現からどんどん離れていかれたわけですが、この時期に彫刻というメディアを学ばれたこと、彫刻的な訓練が、ご自分の作品の方向性に何らかの影響を与えていると思われることはありますか?

*ドイツの芸術系大学で芸術家に授与される最高学位。

挿図2《零度の文学》 Zero Point Literature, 1997

マーリー:ドイツで勉強するうちに、彫刻の概念というものがすでに壊されていることに気がつきました。彫刻的な伝統のことを言っているのではないんですよ。彫刻と呼ぶときに、そこに必ず物体(オブジェ、object)がなくてはならないのかどうか、という意味においてです。それはパフォーマンス的なものでもいいし、インスタレーションでもいいし、レディメイドだって使える。伝統的な意味での彫刻とは全く違うのですね。もちろんこれは、後の方に予定されている質問に入っているヨーゼフ・ボイス*とも関係があります。彼は後に「社会彫刻」ということを言いました。彼が行ったアクションにはオブジェもいろいろ出てくるとはいえ、彼が社会彫刻と言うときに指していたのはオブジェのことではありません。ボイスは、作品そのものが社会にもたらす影響力の話をしていたのです。ですから、彫刻と言ってもそれは無形で見えないものでもあり得るわけで、それを彫刻と呼んでいたわけです。ただし、それを伝統的な意味での彫刻と区別するために、これについて社会彫刻(social sculpture)と呼び、社会への影響や社会に変化をもたらすある種の方法を、彫刻としたわけです。

*ヨーゼフ・ボイスJoseph Beuys(1921-1986)ドイツの現代アーティスト、彫刻家、教育者、音楽家、政治活動家。ボイスの思想と実践は20世紀後半以降の世界の現代アートに非常に大きな影響を与えた。

岩切:ドイツへの留学期間にマーリーさんが学ばれたのは、アートのコンセプト上の変化だったのですね。

マーリー:そうですね、伝統的なアートの定義に関する、非常に大きな変化がありました。

激動の台湾へ、若手アーティストとしての活動と束の間の結婚生活

岩切:オーストリアとドイツの留学を終えて、台湾に戻って来られたのは、戒厳令が解除される前、1985年のことでした。民主化運動が高まり、大きなうねりが起こっていた時期かと思いますが、この時期に体験されたことについて教えてください。大学の頃には、いわゆる「党外運動*」にも関わられていたようでしたが、帰国後はどうでしたでしょうか?

*1986年に民進党が発足する前に台湾で行われていた民主化運動。

マーリー:大学時代には、直接党外運動に関わっていたわけではありませんでした。関わっていたのは、私たちの先生です。当時台湾にはひとつの政党しか存在しませんでした。国民党のことです。ですので、誰もが変化を求めていました。基本的には、ほとんどの知識人は極めて反政権的、反国民党でした。そんな時代の状況に私たちも影響を受けていました。選挙戦が始まると、党外候補の選挙運動の手伝いをしていましたね。大学の頃です。私がドイツから完全に帰ってきたのは、1986年でした。1985年に卒業後、台湾の大学で教えることになって、そのために一旦ドイツに戻って教材を準備したりしていたんですね。そして、1986年に今の国立台北芸術大学、当時は国立芸術学院と言いましたけど、そこで教え始めたんです。一コマだけの非常勤でしたが、その頃には、もう台湾中の街のいたるところでデモをやったりしていて、多くの反対運動を見かけていました。1987年には戒厳令が解除されましたが、その前から、台湾の路上ではそのような活動が数多く行われていたんです。1986年に本帰国した時には、もうそういった運動がかなり盛り上がっていて、当然のことながら応援に行ったり、サポートしたりしていました。

挿図3「おかしな数字」Sophisticated Numbers 1988年

岩切:1988年和平東路工作室での「おかしな数字」(Sophisticated Numbers)という展覧会(挿図3) で展示された作品は、マーリーさんにとって初めての政治的な作品で、独立系報道機関グリーンチーム(綠色小組)による農民運動*についての報道のビデオテープを使ったということですが、彼らとどのように知り合い、どういう経緯でこの作品を作ろうと思われたのでしょうか?

*520事件、520農民運動とも呼ばれ、1988年、李登輝施政下の台湾で、アメリカの農産品の輸入の大幅な開放に対する、農民による抗議運動。戦後台湾で最大の農民運動と言われる。立法院前での警察との衝突後、憲兵隊が出動し、この前後、農民や学生約130人が逮捕され、96人が法的処置を受けた。

マーリー:あの頃、私たち一般人が情報を得ていたのはテレビからだったのですが、当時テレビは3局しかなかったんですね。チャンネルは三つだけ。もちろんどの局が流す内容も、政府によってコントロールされていました。ですので、私たちはテレビや新聞が扱うニュースを信じるわけにはいかない、と気がつくことがよくありました。なぜかと言うと、自分が街で実際に目にした出来事が、全く報道されなかったからです。グリーンチームは、複数人からなるグループですが、元々はテレビのための素材を撮影する仕事をしていて、自分達が実際に街中で撮影した内容をテレビ局に持っていっても、使われなかったり、改ざんされたりすることに気が付いたんですね。そこで彼らは、自分達が撮ったものを、その日のうちにナイトマーケットに持っていって売るようになったのです。そうやって本当に起こったことを人々に知らせようとしたんですね。私もその頃、いろんな抗議活動に参加する中で彼らと知り合って、彼らが撮った映像を買わせてもらおうと思ったんです。作品に使うから、映像を売ってくれないかと聞いたら、私が欲しいのが色んな内容が混ざったものだったので、彼らは私のために、さまざまな抗議運動の様子を継ぎはぎしたビデオテープを特別に作ってくれて、お金はいらないって言うんです。当時はみんな、公益のため、正義のために頑張っていたからでしょうね。お金は受け取ってくれませんでした。そのビデオテープを使ってあの作品を作りました。

ドイツ留学時代は学生だったのでとても単純な日々を過ごしていて、ドイツで起こっている社会問題や政治問題に関心を持つことはあっても、結局のところは自分とはあまり関係がなく、関わっているという感覚は希薄でした。ところが台湾に帰ってくると、自分たちが直面している多くの議論や政治、社会問題は、自分たちと密接に関係している。なのでその頃私は、アートは現実の生活といったいどんな関係を持っているのだろう?アートと現実の間にあるのはいったい何だろう?ということを考えたりしていました。というのも当時は、美術館やギャラリーに展示されている作品はどれも美しく、ほとんどが抽象的なものだったからです。ですので、あの作品は、「アートはこの世界にいったいどのような貢献をすることができるか」という思考のもとで制作したのです。

岩切:非常に興味深いエピソードをありがとうございます。次にお伺いしたいのは、ちょっとプライベートな内容になります。マーリーさんは、以前、パフォーマンスアートの分野で先鋭的な活動をされていたアーティストのリー・ミンシェン(李銘盛*)さんと結婚されていました。リーさんとどのように出逢われて、どのように別れられたのか、お聞かせいただくことはできますか?お二人は、いつからいつまで結婚されていたのでしょうか?

*李銘盛(1952- )台湾のパフォーマンス・アーティスト。1993年のヴェネツィア・ビエンナーレの「アペルト‘93エマージェンシー」に参加。横浜美術館アートギャラリーで「李銘盛展 身長150cmの私」を開催したこともある(1998年)。

マーリー:私は1985年に台湾に帰ってきたのですが、国外でアートの勉強をしたので、台湾のアートについて何も知らず、知り合いも誰もいませんでした。学生時代には、『芸術家』という雑誌で、ワシリー・カンディンスキーの本の翻訳をしていました。当時お金を稼ぎたかったので、学業のかたわら翻訳の仕事をしていました。とてもいい勉強にもなりましたしね。そういった本の翻訳をして、『芸術家』に載せてもらいました。毎月のように雑誌に載っていたので、(帰国後は)私も毎月編集部に通っていたんですね。『芸術家』のオーナーはホー・ジェングァン(何政廣)といって、私たちのような若手アーティストを可愛がってくれていていました。私たちにお金がないのを知っていて、編集部に顔を出すといつも食事に連れていってくれて、お喋りしていたんです。当時、リー・ミンシェンは雑誌のために写真を撮っていたんですが、そんな繋がりで彼と知り合いました。彼はあちこち出掛けて、ほとんどのアーティストのことを知っていたし、私にとっては、彼を通して台湾のアート界を知ったようなものでした。当時私たちはよく一緒に過ごしていたので、そのうち結婚することになったのです。詳しいことは忘れてしまいましたけど。随分前の話ですしね。たぶん結婚したのは、1988年だったんじゃないかな。

結婚生活は二、三年続いたのですけど、それから別れることになりました。友達でいることと結婚することは、やっぱり違うんですよね。彼と友達でいるのはとてもよかったんです。仕事の関係で、彼はアート界に通じていましたしね。彼のおかげで、台湾のアートの状況を理解することができましたし、とても助かりました。台湾で初めての展覧会を開くことも出来ました。1985年の「時間空間」展(神羽茶藝館)です。いつもつるんでいた友人たちと一緒に、ちょうどいいスペースを見つけて展覧会を開いたんです。そんな空間で展示したのは、私にとっても初めてでした。でもね、結婚となると、やっぱり色々違うんですよね。彼は当時電信局で仕事をしていました。昼間は仕事をして、仕事以外の時間に制作をしていたんですね。

当時の私は、収入がとても少なかったんです。非常勤講師と翻訳と文章の原稿料くらいでしたから、大したお金にはならなくて。その頃の私たちは、それぞれ頑張って自分の制作に取り組まなくてはならない時期だったんですね。そんな状況下では、当然色々と喧嘩するわけですよ。ひとつには、アーティストというのは、基本的に、誰かの助けを必要とするんですよね。私たちの結婚というのは、私が外国語ができるでしょう、だから彼としては私にその辺りのことをずっと手伝って欲しいと思うわけです。でも実際には、私にも私自身の作品制作があり、彼が好きなものと私が好きなものはちょっと違うので、矛盾を感じることも多かったんですね。なので、色々と衝突するようになっていって、これだったらもう別れたほうがいいんじゃないか、と思うようになりました。最初はもちろん、友達に戻ろう、結婚してない方がいいんじゃない、と言って別れました。

私にとっては、この決定はとてもたやすいものでした。ひとつには、私はどちらかというと新時代の女性ですし、結婚生活の中で卑屈になったりするのは嫌だったんですね。なので、さっと離婚を決めました。子どもがいなかったから簡単に決められたというのもあります。とにかく、別れたほうがいいと思いました。当時は友達になろう、と言っていましたが、彼にはその後、新しいお相手ができたりしたので、連絡することもなくなりました。そんな感じですね。だんだん縁が薄くなっていきました。

岩切:もし今、リーさんとばったり会うことがあれば、お喋りされることはありますか?

マーリー:しますよ。でも、ばったり会うことは殆どないんですよね。彼は他の人とお付き合いして、後に再婚もしましたしね。台北に住んでいるわけじゃないし、基本的に会う機会もないのです。私も高雄の大学で教え始めましたし、実際、この二、三十年で、一、二回会ったかな、というくらいなんです。彼は確かミャオリー(苗栗)に住んでるでしょう。同じ街に住んでいるわけじゃないので、あまり機会がないんですよね。

教育者として 領域横断型のアートとAIE(Art in Education)

岩切:マーリーさんは、1986年に国立芸術学院(現・国立台北芸術大学)で教え始められましたよね。当時はどんな科目を教えておられたのでしょうか?それからいくつかの大学を経て、2006年に高雄師範大学に移られて、2023年に定年退職されるまで、勤め上げられました。大学で教鞭を執ることは、マーリーさんの活動のひとつの柱だったのではと思いますが、芸術の教育について思うところがあれば教えてください。(具体的には何が重要だと考えておられるか、方法、目的など)

マーリー:まず、私が国立芸術学院で教えたのは「ドイツ現代アート」というクラスでした。このクラスは、当時学校で現代アートについて教えるほぼ唯一の授業だったと思います。他の先生の授業は、どちらかというと保守的なものだったからです。というわけで、私のクラスは学生の間でかなり人気がありました。ただ、私は国立芸術学院では1、2年だけ非常勤講師をして、その後すぐに辞めてしまいました。というのも、ご存知だとは思うけれど、アートについて教えるには、かなりしっかりと教材を準備しなければならないんですね。誰もそれらの作品を見たことがないからです。なので、私はたくさんの本を買って写真を撮り、スライドにして学生に見せていました。当時彼らは、私の授業に出ることで、ようやく比較的現代的な作品を見ることができていたのではと思います。グァンミン*や、当時の学生に、私のクラスに出てどう思ったか聞いてみるといいかもしれません。他の先生の授業はかなり保守的でしたからね。

*ユェン・グァンミン 袁廣鳴(1965- )インタビュアー、岩切澪の夫でアーティスト。当時同校の学生だった。台湾におけるヴィデオアートの先駆者の一人。現在、国立台北芸術大学のニューメディアアート学部教授。

ただ、1、2年しか続かなかったのは、教えることで得られる収入が非常に少なかったんですよね。当時は1時間あたり350元程度で、非常に少額でした。そのお金ではスライドを作るのにも足りなくて。スライドフィルムを買って、写真に撮って、それを現像するのにかかる費用は、私が教えることで稼ぐお金よりも多かったのです。それで私は、教えることでお金を失っていることに気づきました。お金を稼げないというだけではなく、赤字だったんです。それでその後は、記事の執筆と翻訳に重点を置くようになりました。

それから、またしばらくしてから、講演会に呼ばれることが増えました。そんなこんなでまた非常勤の話が入ってきて引き受けたりしていたのですが、だんだんと、スライドを作る費用は確かにかさむけれど、別の学校でも同じ教材を使えるじゃないかと気がついたんですね。だったらそんなに悪くないかなと。テキストを書くときにも、同じ画像を使えますしね。そういうわけで、いろんなことをして生計を立てていました。

挿図4《淡水河溯河行動》By the River, On the River, Of the River、2006年

挿図4-2《淡水河溯河行動》のリーフレット

2006年に高雄に移った時は助教授として入って、それから副教授、教授……と昇進しました。この学校に移ったのは、ひとつには、私が作っていたのが、台湾で見ることのできる他の大多数の作品と違っていたことがありました。2006年には《淡水河溯河行動》(By the River, On the River, Of the River)(挿図4)(溯河は河を上るという意味)に取り組んでいたのですが、このように環境や行動、それから人々の集団とコラボレーションしつつ作品を制作するアーティストは、台湾にはいなかったのです。ちょうどその時、高雄師範大学に新しく「領域横断型アート研究所」(跨領域藝術研究所/ Graduate Institute of Interdisciplinary Art)が設立されることになりました。ロ・メトク(ルー・ミンドー、盧明徳*)先生が尽力されて出来た修士課程です。ロ先生は日本に留学された方ですので、メディアを混合させる考え方や、比較的新しいアートのコンセプトをお持ちだった。それでこの研究所を設立されて、講師陣の最初の1人として招かれたのが私でした。

*ロ・メトク(ルー・ミンドー、盧明徳)(1950- )台湾における領域横断型アートの先駆者。1981年から筑波大学に留学し、山口勝弘に学ぶ。2003年高雄師範大学美術学部長に就任。

当時、「領域横断型アート研究所」という名前を聞いて、私がやっていることと関わりがありそうだなと思いました。私の仕事は極めて領域横断的ですしね。以前は誰も「領域横断」とは言わず、「ミクスト・メディア」と呼んでいましたけれど。ル・メトク先生は、「領域横断」という考え方を提唱され始めたんですね。私のしていることに近いなと思いました。どういう意味かというと、私たちのやっているようなアート制作は、アート以外の領域と関わりを持ち、共同制作をすることがありますが、伝統的なアートの領域では、共同制作はそれほど議論のテーマになっていませんでした。例えばどのように、コミュニティの人々をアートの共同制作へ引き入れるか、などの議論です。私にとっては、どれも極めて新しい概念でした。私は自分でも作品制作を行う中で、関連の本や理論を探して読んだりしていました。当時私が行っていた取り組みは、アートの世界でも実はとても新しいものでしたし、そういった比較的新しい理論やコンセプトを、この研究所に持ち込めるんじゃないかと思ったのです。そのような経緯で、教壇に立つことになりました。

もうひとつは、教え始めて気が付いたのですが、領域横断型のアートには、ちょっと変わったところと言いますか、あまり伝統的なアートの訓練の有無を求めないところがあったんですね。以前なら、芸大や美大を受けるとしたら、デッサンや書や、絵画の高い技術などが求められたでしょう。でも領域横断型のアートの場合は、それほど求めないのです。コンセプチュアル・アートと同じように、アイデアが良ければ別の方法で作品を作ることが出来ます。舞台芸術の方法を取ってもいいし、歌を歌ってもいいし、音楽やサウンドを用いることだって出来るわけです。私たちは、学生募集に際しても、美大卒であることを条件にはしていませんでした。ただ後になって気が付いたのですが、彼らの多くに、美術史の訓練が欠けていました。美術の歴史というものが何を意味するのか、彼らにはよくわかっていなかったんですね。でも彼らは、この研究所はとってもオープンだし、どんな形の作品でも受け入れてくれる、と思って受験していました。中学校や小学校の先生もいて、彼らは当然ながら修士号が欲しいというのと、学びを深めたいと思って、私たちの研究所に入ってきていました。そういった状況を鑑みて、私が考えたのは、この人たちは伝統的な意味でのアーティストになることは、つまり作品制作で食べていくことはないだろうけれど、彼らが芸術の知識と訓練を得たら、一般の人々に伝えてくれるのではないかということでした。例えば、中学校や小学校で教える学生たちが、こういったタイプのアートに関する見識や美学的な要素を、彼らの教える生徒たちや、自身の属するコミュニティに持ち帰るような、そういった作用や効果があれば、より素晴らしいと思ったのです。

というわけで、私が教える中で大切にしていたのは「社会的実践」です。そのため、私は学生たちによくフィールドワークをさせました。その場所で何ができるのか、どんな作品を発展させることができるかについて、考えをまとめてもらいます。彼らのような、アートワールドで食べていくわけではない人は、制作によって生活するのではなく、コミュニティの中や、さまざまな社会福祉団体や小学校、中学校などで仕事をしている。彼らがアートの方法論を、自分達の生活する世界で、どのように用いることが可能かを考えることは、芸術教育において非常に重要な方向性のひとつだと思いました。というわけで、私たちは後になって、AIE(Art in Education)というコンセプトを強調するようになりました。これはハーヴァード大学から出てきた芸術教育のコンセプトなのですが、伝統的な芸術教育とはちょっと違うんですね。伝統的な芸術教育は、DBA (Discipline Based Art Education) と呼びますが、これは、芸術教育という名のもとで、絵画の描き方や、鑑賞方法や、美術史を教えるものです。AIEは、これに対して、アートをそれぞれの教育の領域に持ち込むものです。

美術理論書の出版と作品とのつながり

岩切:マーリーさんが帰台後に取り組まれた活動の中で、もうひとつ大きなウェイトを占めていたのが出版です。大学での教鞭、精力的な制作活動と並行して、先ほどおっしゃったカンディンスキーの理論書など、さまざまな20世紀の前衛的な西洋美術の本を立て続けに翻訳されました。また遠流出版社の主任編集者として数多くの本を出版されましたが、これは1991年から何年まででしょうか?

マーリー:2010年頃までだったんじゃないかしら。実際には本を出すことがだんだん減っていって、止めたという感じでした。私たちの出す本はあまり売れませんでしたしね。出版社にとっては売れないのはダメですからね。ずっと赤字じゃないか、と思っていたと思いますよ。初版の在庫もまだたくさん残っているでしょうね。何年に主任編集者を辞めたのかは、はっきり覚えていないんですが、全部で100冊ほどは出しました。

岩切:100冊ほどですか!そんなに!すごいですね。

マーリー:ええ、たくさんの仲間と一緒に翻訳していたんです。当時の台湾はこういった本をとても必要としていましたから。

岩切:1995年にはニューヨークに研修で行かれましたよね。

マーリー:1994年だったのではないかな。研修ではなくて、フルブライトの奨学金を頂いて、3ヶ月だったと思うけど、研究のために、ニューヨークへ行きました。

岩切:その後、マーリーさんは、フェミニズム関連の本をたくさん出版されました。2004年にはスザンヌ・レイシーによるパブリック・アートについての書籍を自ら翻訳されました。それぞれの時期に関心を持たれている事柄と、出版や翻訳、制作活動が、強く結びついているように思えます。マーリーさんのアート活動と出版活動の関係についてお聞かせいただけますか?それから、こういった書籍とどのように出逢われたかについてもお聞きしたいです。

マーリー:最初に出版に取り掛かろうと思った主な理由は、台湾では美術理論書の出版が非常に少ないと感じていたことでした。アメリカから帰国した多くの人々に声をかけたのですが、ほとんどが元々台湾の美大卒でした。台湾には 美術理論を教える学部がなかったので、制作を学んでいたんですね。その友人たちに、それぞれ必読書を何冊か挙げてもらいました。それから版元に連絡して版権を交渉し、出せると分かってから翻訳を進めました。ですので、基本的にこれらの本は、多くの友人たちと一緒に訳したものなんです。多くはアーティストですが、制作だけでは食べていけないので、協力してくれたのです。翻訳は収入のちょっとした足しになりましたし、学校で教材としても使えたわけです。

岩切:チームのメンバーは固定されていたのでしょうか?

マーリー:固定はされていませんでしたね。私たちの翻訳プロジェクトは、毎回まずこの本は素晴らしいから翻訳しなくては、と思った後に、翻訳者を探していました。なので、チームとは呼べません。私たちは全員フリーランスで、誰も出版社に勤務してはいませんでしたし、本を見つけてから適任者を探すという方法でやっていました。また、別の場合には、ある人が自分で翻訳したい本を提案する時もありました。そういうときにも版権は必ず先に買わなくてはなりません。版権が確定してから翻訳、というのが原則でした。

今1994年の話をされましたけれども、ちょうどフルブライトの奨学金を得ることができたので、ニューヨークへ行ったわけですが、研究の対象は絶対にこれというものはなかったのです。ただ1990年に台湾の美術評論家ヴィクトリア・ルー(陸蓉之)*が、アメリカの女性アーティスト の紹介を始められて、当然のことながら、台湾にも大きな影響をもたらしたんです。ですのでこの時私も、いい機会だからアメリカの女性アーティストたちについて理解を深めようと思ったんですね。そしてニューヨークへ行ってみたら、ちょうどいいタイミングで、知り合いの友達が、アメリカ1970年代の女性によるアートの流れについてまとめた重要な本を出すことになったというので、私をその刊行記念記者会見に連れていってくれたのです。というわけで、その場にいた多くの重要なフェミニスト・アーティストたちや理論家たちと、まとめて知り合うことが出来ました。その中の数人とは、その後約束してインタビューを行い、『藝術家』誌上で発表しました。雑誌中で1970年代の女性の芸術教育についても語ってもらい、この分野における必読書についても知ることとなりました。こういった本を台湾へ紹介し、友人たちと一緒に翻訳して出版しました。その後の台湾の、女性によるアートの研究に非常に大きな影響を与えたと思います。こういった本はどれもとても新しく、出版からそれほど経たずに翻訳することが出来たんですね。後になって、当時アメリカで美術制作を学んでいた人達にとっても、私たちの翻訳がとても役立ったと聞きました。英語で理論書を読むのは難しいですからね。この本の名前は『Power of Feminist Art:The American Movement of the 70s: History and Impact』**といいます。アメリカ1970年代にのフェミニスト・アートついて研究した本です。

*ヴィクトリア・ルー(陸蓉之)1951年台湾生まれ。のちにアメリカ国籍取得。キュレーター、美術評論家。ベルギー・ブリュッセルの王立美術アカデミーで学び、米国カリフォルニア州立大学で美術学士号と美術修士号を取得。現在はアメリカ・ロサンゼルスと台湾・台北に在住。https://baike.baidu.com/item/%E9%99%86%E8%93%89%E4%B9%8B/8989032

**Norma Broude, Mary D. Garrard, Judith K. Brodsky, Power of Feminist Art:The American Movement of the 70s: History and Impact , Harry N Abrams Inc; First Edition (January 1, 1994)

挿図5 《皇后の新しい服》Empress’ New Dresses、2004年

スザンヌ・レイシー*とは2002年に知り合いました。友人が紹介してくれて、私も彼女が書いた本を読んだので、版権について問合せ、翻訳を始めました。2004年に本を出すことになって、シャオ・シュウウェン(蕭淑文)(現・台北市立美術館キュレーター、当時は台北市文化局に勤務)を通して、スザンヌを台湾に招いたのです。シャオさんが台北市役所で「台北城市行動」(Taipei City Action)(誠品書店敦南店)という展覧会を企画して、現地制作してもらったんですね。「台北城市行動」は数年にわたって行われたのですが、2004年は最初の年で、私も《皇后の新しい服》(Empress’ New Dresses)(挿図5)というプロジェクトを行いました。

*スザンヌ・レイシー Suzanne Lacy (1945- ) アメリカの現代アーティスト。1970年代からパフォーマンス、映像、写真、社会活動などさまざまな手法を用いて、性・人種・階級・年齢・宗教などによる差別の問題を扱う。

岩切:そうでしたね!覚えています。私も見にいきました。

フェミニズム関連の出版と作品制作〜二二八美術展や1998台北ビエンナーレ

岩切:1990年代に話を戻すと、マーリーさんはある時期フェミニスト美術史や理論の出版に関わられて、それが《新荘の女の物語》(Stories of Women from Hsin-Chuang)(挿図6)や台北ビエンナーレで発表された《宝島賓館》(Formosa Club- The Magic Power of Taiwan’s Fortune)(挿図7)などの作品に結実していきましたが、この時期の女性をテーマにした作品の制作過程についてお話しいただけませんか?その後フェミニズムよりも環境問題に重点的に取り組むようになられたわけですが、何かそこに心境の変化や、自分の求めるものとは違うという感じがあったのでしょうか。

挿図6 《新荘の女の物語》Stories of Women from Hsin-Chuang、1997年

挿図7 《宝島賓館》Formosa Club-The Magic Power of Taiwan’s Fortune、1998年

挿図8 《墓誌銘》Epitaph、1997年

マーリー:《新荘の女の物語》を制作したのは1997年でしたが、その年に発表したもうひとつの作品が《墓誌銘》(Epitaph)(挿図8)でした。ちょうど今、台北市立美術館のコレクション展に出ていますね。(「飛び地:ある自伝の誕生」(Enclave: An Autobiography)展、2024/10/05 -12/15)当時私が招待された展覧会が、ちょうど両方ともジェンダーについて扱っていたのです。まず《墓誌銘》を先に制作したのですが、これは台北市立美術館での二二八事件*を記念する展覧会に出したものでした。ちょうどその年は二二八事件の発生から五十周年だったんですね。そのため、主催者が規模を大きくしようと考えたのです。それまでの二二八展は、被害者やその家族による展示だったのですが、その年は規模を大きくして、より多くの人がこの展覧会に関わることになりました。同時に、それまでの主題は(事件で殺害された)男性のみについてだったけれど、この政治事件の犠牲者には、彼らの家族である女性も含まれること、女性たちが受けた苦しみも、さらに大きいものだったということを(世間が)意識し始めた、ということが背景にありました。女性たちは殺害されたわけではないけれど、その苦労は計り知れないものだったのだと。というわけで台北市立美術館は、この1997年の二二八記念展に、女性についての作品を入れることを決めたんですね。当時私は、展覧会のために、二二八事件についてのたくさんの本を読んで準備したわけですが、そのうちのいくつかは、女性の被害者についてであったり、遺された家族についてであったりして、非常に考えさせられました。そういうわけで私のその作品(《墓誌銘》)は、私が初めて女性と歴史の関係について直接的に探究した作品になりました。《新荘の女の物語》はもう少し後になって制作しました。ちょうど(アジアン・カルチュラル・カウンシルの台湾支部ディレクターを長く務めたキュレーター)ジャン・ユェンチェン(張元茜)が(現在の新北市新荘区、台北市の西に位置する〕)新荘(シンジュアン)で展覧会を企画していたんです**。新荘は元々台湾北部の紡績工場が集中するエリアでした。そこで働いていたのは基本的には女工たちです。それで、私たちは、新荘は女性が築き上げた街だと言えるのではないかと考えました。少なくとも私はそう感じていたのです。そこで、当時キュレーターの計らいで、工場で働く女性たちと知り合うことができました。私のこの作品は、基本的に彼女たち女工にインタビューを行い、作品の中で見せるということを行ったわけです。私はこれらの二作品はひとつづきだと考えています。

*二二八事件 1947年(民国36年)2月28日に台湾省台北市で発生し、その後台湾全土に広がった、中華民国政府による長期的な白色テロ、すなわち戒厳令下での民衆への弾圧・虐殺の引き金となった事件。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E3%83%BB%E4%BA%8C%E5%85%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6

**「盆邉主人ー自在自為」台北県新荘文化藝術中心、1997年

Lord of the Rim-in Herself/ For Herself, Hsin Chiang City Culture Center, Taipei County,1997

1994年の話をしましたけど、私はその時ニューヨークへ行って、女性によるアートについての様々な理論に接触を始めたわけですが、その後台湾に帰ってきた時に、まぁ当然ながら、フェミニズムの視点から台湾の問題を見始めたんですね。わたしたちはこの歴史と文化とジェンダーについて、もう一度見直す必要があるのではないかと考え、これらの作品制作に繋がっていったんです。そこにちょうど、南條史生氏企画の1998年の台北ビエンナーレが開催されました。「欲望場域」というタイトルでしたが、私たちの住む地域は皆儒教に影響を受けていて、漢人文化をベースにしており、経済的に発展しているか、あるいは少しずつ発展している途上の状態にあるということを言っていました。ですので、彼がこのSite of Desire(欲望場域)を展覧会のテーマとした時、「欲望」と聞いて私は当時ジェンダーの問題に大きな関心を持っていましたので、女性と経済の関係について探究してみたいと思ったのです。なぜかというと、女性が行う仕事は、通常は「地下経済」であるからです。

いわゆる「地下経済」というのは、道端でものを売ったりすることもそうですし、アメリカ軍がよく台湾に来ていた70年代から80年代には、日本の観光客も非常に多くて、こういった観光産業も含まれますし、あるいはいわゆる売春ですね。性風俗産業に関わっているのは、その多くが女性です。だけど彼女たちが稼いだお金は、申告され納税されるわけではないので、こういったお金の流れを「地下経済」と呼ぶんですね。「地下経済」というのは、稼いだお金についてきちんと計算されていないということです。「税収があるもの」は収益として計算されますが、それらの多くは男性が稼いだお金で、女性が稼いだお金についてではないのです。けれど、私は、女性の経済的貢献は非常に大きなものだと思っています。例えば、アメリカ軍の軍人たちや日本の観光客が台湾で旅行をする時に落とすお金は、当時の台湾にとっては非常に大きな収入源でした。私が《宝島賓館》で、少し風刺的な方法で語っていたのは、ひとつの社会、あるいは国家が作られるプロセスには、実際には男性の労働者だけが貢献しているわけではないということなのです。実は女性による貢献も大きい。けれども彼女たちの貢献は、国に認められていない。あるいは正式な経済の一部に含まれていないだけなのだ。そういうことをこの作品では語っていたのです。

そして、さっき尋ねておられた、どうして後になって探究するテーマを環境問題に変えたのかという質問ですが、ジェンダーの議論について、私は、90年代にもちょっと限界があるように感じていたんですね。男性や女性を二極化させて論じるようなところがあったからです。これは今では本質主義とされる論法で、私はこういった論法には限界があると思っていました。もう一方で、フェミニズムにおける「平等」についてです。これは、男女間の平等のことを言っているわけではなく、あらゆるものの平等なんですね。人と動物かもしれないし、人と自然、人と土地間の平等かもしれない。非常に広い意味を持っていて、男性と女性についてのみ言及しているわけではないし、世代間の平等についても議論しています。例えば人間が歳を取ると、社会的な貢献をしなくなり、単に資源を消耗しているだけだと思われるということがあります。ですので、フェミニズムの角度からは、過去のモダニズムの影響下でわたしたちはずっと進歩や金儲けを追求してきて、高齢者のような進歩や動きがゆっくりで、社会に対して実質的な貢献をしないような人たちを、役立たずと見做してきたのではないか、と考えるわけです。フェミニズムが扱う対象は実はとても広いのです。なぜかというと、女性として不平等な扱いを受けてきたからで、人が世界全体の中でどんな扱いを受けているか、あるいは人と環境全体の関係はどうなっているかなどを見ていくのですね。それは労働者と資本家の関係であったり、階級の問題であったり、おっしゃったような環境問題、あらゆる汚染の問題であったりするのですが、そういったことについてフェミニズムは大きな関心を抱いてきたんですね。ですので、最近では私たちはこういった動きを包括して、直接、エコフェミニズムと呼んだりもします。ただ、私が基本的に言いたいのは、本物のフェミニストであれば、男女間の平等の問題のみにフォーカスすることはないということです。あらゆる側面における平等の問題に関心を寄せるはずだと思うんですね。

岩切:そうですよね、私もフェミニズムが扱う範囲は実はとても広いという考え方に同意します。少し戻りますが、マーリーさんがおっしゃった「地下経済」は公娼もそうですか?(台湾では2022年に桃園で最後の公娼館が閉鎖されるまで実質公娼制度があった)

マーリー:公娼は「地下経済」ではないですね。例えば、台北でもよく屋台を見かけるでしょう?街角でものを売っていたり、市場で売っていたりする屋台です。あれは「地下経済」と呼ばれます。税金を納めていないからですね。ただし、ここで私が特に言及しているのは、未登記の風俗産業のことです。売春婦も、税金は納めなくていいですよね。いくら稼いでいるのかもわかりませんしね。ただし、台湾の過去について言えば、70年代以降によく議論の対象になってきたのは、雛妓(児童売春)の問題です。雛妓というのは、まだ小さな少女、成人していない少女に売春をさせることですが、これはこういう幼い少女と性的な関係を結ぶことを好む男性がいるから存在するのですが、彼らは少女たちのことを、どちらかというと純潔で、清潔だと思うわけです。なので、高いお金を払います。70年代の統計によると、当時の台湾にはこの雛妓がたくさんいました。家庭が貧しかったりすると、お金のために売春宿に少女を連れていくこともありました。これなどはまさに「地下経済」です。「地下経済」には二つの意味があって、一つは非合法であることです。他人には知られてはならないし、国にも知られてはならない。もう一つは、納税していない、つまり正式な仕事ではないということです。正式な業種でも正式な仕事でもない。でも通常国家のGDPを計算する時には、正式なものしか含まれません。つまり会社が稼ぐお金です。会社や、私たちそれぞれの収入を申告して、最終的にGDPが算出されますが、こういったセックス産業で働く人々は、税金は納めていないので、国は彼らがどれくらい稼いでいるのか把握していません。私がここで議論しようとしているのは、女性が稼いだお金は、国によって計算されていないということです。それは、家庭内での労働であれ、国家経済全体に対する貢献であれ、そうです。米軍が台湾に来たり、日本の観光客が来たりして、お金を落としていくでしょう。こういった女性たちが彼らに付き添うことがなければ、来たいと思わないじゃない。だから70〜80年代には、かなりの女性たちがこの手のいわゆる観光旅行業の仕事に就いていて、彼女たちがどれくらいお金を稼いでいたのか、国は把握していなかったのですよ。はっきり計算も出来ないし。だからこれを、私たちはシンプルに一種の「地下経済」と呼ぶのです。

ソーシャリー・エンゲイジド・アートの実践へ

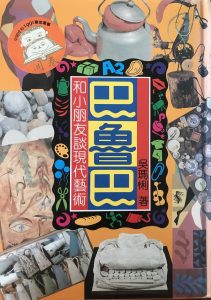

挿図9 『巴魯巴和小朋友談現代藝術』,1999年

岩切:2000年前後から、マーリーさんはソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)に大きく舵を切ることになります。コミュニティとの関わりを作品に取り入れようと考え始めた経緯について教えてください。インタビュー中でボイスの社会彫刻を引き合いに出されることがありますが、1991年にボイスの伝記を翻訳もされていますね。また、ご自身の著書である絵本『バルバ、子どもたちと現代アートの話をする』(『巴魯巴和小朋友談現代藝術』,1999年,時報文化)(挿図9) に、ボイスを思わせる「誰もが芸術家である」という言葉を書かれたこともありました。ボイスについてはデュッセルドルフ時代から意識されていたのでしょうか。また、今振り返って、ボイスをどう評価されますか?

マーリー:今、『バルバ、子どもたちと現代アートの話をする』のことを絵本とおっしゃったけど、この本を私たちは絵本とは呼んでいないのですよ。基本的にはこれは、たくさん図版が掲載された本なのです。絵本と言うと、本のために特別に絵を描いたものを指すことが多いでしょう。でもこの本では絵を描いたわけじゃなくて、多くのアーティストの作品を載せているのですから。この本の出版は台湾にとってとても重要だったと思います。わかりやすい言葉で現代アートについて紹介する初めての本だったからです。ご質問の、私がなぜ参加型のアートに取り組み始めたかということですけれど、ちょうどさっきお話しした《新荘の女の物語》(挿図6)とつながります。というのも、あの作品は私が初めて誰かにインタビューを行って、それを作品化したものだからです。インタビューを経ているので、私はインタビューに応じてくれた女性たちと、いろいろおしゃべりしていたんですね。そして反省し始めたのです。この人たちは、まるで、私の代わりに作品を制作してくれたようなものだなと。彼女たちにインタビューしなければ、作品は成り立たなかったわけだけど、私の作品は、彼女たちにとっては、どんな意味を持つのだろうかと。

というわけでその後考え始めたのが、アートには一体、こういったアートを解らないかもしれない人たち、あるいはこれまで全く美術館に足を踏み入れたことがない人たちに、何かできることはあるのか、その可能性はどこにあるのかということでした。そんなことを考えているうちに1999年になって、台北市婦女薪資*協会が「布で遊ぶワークショップ」を始め、私が講師として呼ばれたのです。その後感じたのが、女性たちは単に綺麗な手仕事をやるというだけであっても、わりあい上手に導きさえすれば、素晴らしい作品が出来上がるということでした。つまり私は、その後いわゆる「参加型アート」を彼女たちと一緒に行ったのですが、まず私がアイデアを出し、みんなで一緒に作り、最後には当然のことながらそれぞれの作品が出来上がりました。この時初めて彼女たちと一緒に作った作品は、《魂の掛けぶとん》と名付けました。この制作プロセスは全体として非常に感動的で、私にとってもたくさんの収穫がありました。それでこの後、こういうタイプの仕事の方法は、見たところある種のカルチャークラスのようで、私が彼らにアートの作り方を教えているように見えたとしても、実際には共同制作をしている部分が大いにあるのだ、と感じるようになりました。彼女たちが何かを作るとき、私の言葉が彼女たちを刺激していることもあれば、彼女たちの反応にまた私が刺激され、そこから別の考え方が生まれたりするからです。というわけで、私はその後、いわゆる「コミュニティ・アート」(社群藝術)について研究するようになりました。

*薪資は給料の意味

1997年に《新荘の女の物語》を制作していたのと同じタイミングで、ジュディ・シカゴ*の自伝『Through the Flower』**を『穿越花朵』というタイトルで遠流出版社から出しました。本当に素晴らしい自伝で、多くの読者にインスピレーションを与えてくれる本だと思います。この本からは、一つには女性アーティストがどのように成長をしていくのかを見てとれますし、多くの挫折を経て、どのようにアカデミアの中で女性によるアートについてのクラスを開講し、女性の制作者に特化して彼女の思考プロセス全体を伝えたのか、などについて述べられています。大いに啓発されましたね。というのも、この本にも、「コミュニティ・アート」についてシカゴが述べた箇所があり、つまりこの新しいアートの形を彼女が開拓したといえるからです。この種のアートの形態は、個人的なヒロイズムを強調してはいません。通常私たちアーティストは個人としての制作活動やヒロイズムなどを強調するものですが、こういったコミュニティ・プロジェクトにおいては、どんな人も制作プロセスにおいて多くの貢献をするものですし、ここで重視されるのはある種の「共に楽しむこと、シェアすること」であって、こういったシェアリングの概念は、オブジェそのものを楽しむのではなく、プロセス全体、絶え間ないシェアリングのプロセスを楽しむことだ、という考え方なんですね。彼女があの自伝で語っていたことは、本当に素晴らしいと思いました。

*ジュディ・シカゴ Judy Chicago(1939- ) アメリカのフェミニスト・アートの先駆者。代表作の、多くの女性たちの手になる《ディナー・パーティー》(1974-79)がブルックリン美術館のElizabeth A. Sackler Center for Feminist Artにて常設展示。

**日本での出版は、ジュディ・シカゴ、『花もつ女―ウエストコーストに花開いたフェミニズム・アートの旗手、ジュディ・シカゴ自伝』小池一子訳、パルコ出版局、1980年。

そこで私はいろんな関連する資料を調べ始めました。そこで出会ったのが、スザンヌ・レイシーの本でした。レイシーは当時シカゴの学生であり、アシスタントでもあったからです。ですので、レイシーもまた多くのいわゆるパフォーマンス・アートなどの公演を行っていて、それらはすべてこの種の「コミュニティ・アート・プロジェクト」(社群藝術項目)でした。ただし、アメリカでは彼女たちはこれを「コミュニティ・アート・プロジェクト」と呼んでいましたが、ドイツでボイスが80年代や90年代に「社会彫刻」について話していたときの議論の方法とは全く違うんですよね。彼が議論していたのはどちらかというと「対抗する」ことでした。政府に対抗する、あるいは権力を持つ者に対抗する、というように。ですので、どちらかというとそれは「社会運動」の概念で、多くの人を導いて主流の考え方や権力側に抗う、といったものでした。

実は私は、ウィーンでボイスのクラスに出たことがあるのです。一学期に一度しか来ませんでしたけど、私の通っていた学校で客員教授をしていたからです。ただ、私は当時は彼の言っていることが全くわかりませんでした。ボイスは非常に理論的な人で、私のドイツ語は、哲学や政治的な議論についていけるレベルではなかったのです。私はその後デュッセルドルフに引っ越し、ボイスを毎日のように見かけるようにはなりました。というのも彼は学校の近くに住んでいましたし、学校にスタジオを構えていたので、毎日学校に来ていたんです。でも、私は基本的には、ドイツで勉強していた時に読んだ理論書については、正直それほど内容は理解できていなかったんですね。台湾に帰ってきてから、ひとつには続けて勉強していたのと、もうひとつには学校で教えるにあたって、いろんな理論書を読むようになったおかげで、やっとボイスが何を考えていたのかが少しわかるようになったのです。ただし、本当にこのボイスという人は、非常に理論的なんですね。しかもあまり人を寄せ付けないところがありました。なので実は、ドイツで勉強していた頃、私は単に、わーこの先生は本当に力強い人だな、としか思っていませんでした。言葉を交わしたことも、一度もありません。作品も実際、彼のアクションを見た後に、いろんな資料や本を読み込んでやっと、その背後にある意味がわかるような作品ですしね。ボイスの作品の多くは、非常に社会政治的なもので、背景について理解していなければ、なぜ彼がそういうアクションを行うのか理解できないこともありますよね。台湾に帰ってきてから、ボイスの行っていたアート活動についてもう一度調べました。そして台湾社会全体の変化に直面した時に初めて、彼が言ったことや行ったことが、私にとっての大きなインスピレーションの源となったのです。

岩切:マーリーさんのボイスへの考え方は、今も変わりませんか?

マーリー:ボイスが「社会彫刻」を提唱したことはとても素晴らしいと思っています。なぜなら、さまざまな解釈が可能だからです。また、ボイスは彼がルドルフ・シュタイナー*から受けた影響についても非常に強調していました。シュタイナーはシュタイナー教育(ヴァルドルフ教育)を始めた人ですよね。台湾でも森林学校と呼ばれるオルタティブ・スクールの一つのシステムがあって、シュタイナー教育の影響を受けています。

*ルドルフ・シュタイナーRudolf Steiner(1861-1925)オーストリアやドイツで活動した神秘思想家、哲学者、教育者。

岩切:そうですね、私の娘もシュタイナー学校に通っています。

マーリー:そうなの?シュタイナーは、どんな人間にも潜在的な能力があると考えていました。彼が言っていたのは、アーティストにならなくても、アートの中にある多くのこういった感性的な要素は、教育において、人にインスピレーションを与える大切な要素なのだということでした。ですので、シュタイナーの教育方法は、論理的な思考を強化するような一般の学校教育とは違うんですね。シュタイナーの考えやボイスの考えにおいては、人はみな平等なんですね。なぜかというと、みな平等に今言ったような能力を持っているからです。差があるとすれば、それが上手に引き出されているかどうかだというのです。ただね、私はボイスのいろんな理論書を読みはしましたが、基本的には彼はやっぱりエリートだと思うんですよね。彼が話す内容は、エリートの知識人でなければ理解できず、一般の人には伝わらないと思うんですね。なので、彼自身は誰もが平等だと言うけれど、彼自身は知識階級の人だなと、まぁそんなふうに思っています。

初めてのキュレーションから、淡水でのコミュニティ・プロジェクトへ

岩切:2006年と2007年にマーリーさんは「嘉義北回帰線環境芸術行動」(Art as Environment- a cultural action on the tropic of cancer, Chiayi County)という展覧会を企画され、2006年の企画は台新芸術賞にノミネートされましたよね。

マーリー:最初にこの展覧会に関わったのは2005年のことでした。私が全体のキュレーションをした訳ではなく、企画したのは一部でしたが、この時は「日照嘉邑:北回帰線夏至藝術節」(2005 Chiayi Art Festival: On the Tropic of Cancer)というタイトルで、確か帝門芸術教育基金会による企画でした。私が企画したのは「北回帰線に来て植樹しよう」というプロジェクトです。参加アーティストはみな植樹をすることになり、どの作品も植樹と関係するものになりました。2005年のことで、私にとっては初めてのキュレーションでした。それより前には一度も経験がなかったのですが、彼らは私にやってほしいと言うので、じゃあ手伝ってもいいかなくらいの気持ちでした。ただ、この時思ったのは、会場が非常に人里離れた場所で、民雄(ミンション)というのですが。嘉義の人であっても、たまたまその一帯に住んでいるわけでもなければ、そこにやってくることはないんですね。なぜかというと、嘉義というのは非常に大きな県で、阿里山(アーリーシャン)からそこまで1時間かかるのです。あるいは布袋(プータイ)から来ても1時間かかる。彼らにしてみれば、非常に遠いところなんですね、ですので、この時の企画は「北回帰線に来て植樹しよう」だったわけですが、私はアーティストたちに「この展覧会は、民雄にある県民ホールの外で行うわけだけど、植樹の際には、一人で植樹したらダメですよ。あなたの作品は、植樹と関係あるものにし、住民を招いて一緒に植樹をしてくださいね」と伝えました。アーティストたちが用いたやり方は、それぞれ違うものでした。

挿図10 「嘉義北回帰線環境芸術行動」、2006年

2005年のプロジェクト後、2006年にもまた企画を頼まれたのですが、今度はすべてをキュレーションすることになりました(挿図10)。この時私は、ある考えを伝えました。つまり、こういう農村地帯で展覧会を企画するならば、民雄のような場所で行って、人に集まってもらおうというのはちょっと違うのではないかと。私は逆に、アーティストたちがそれぞれの村、田舎に出向かなくてはならないと思う、と言ったのです。ですので、2006年にはわたしたちは、この展覧会を「北回帰線環境芸術行動」と呼び始め、アーティストたちに村へ行ってもらうことにしました。この時は、十個の村を選び、それぞれの村に一人のアーティストが滞在することになりました。ちょうど海のそばにある村もあれば、山の上にある村もあり、平原に位置する村もありました。この時は、非常に大きな騒ぎになりました。2007年の台新芸術賞にノミネートされましたが、それは2006年の展覧会を見た彼ら(推薦委員たち)がすごくいいと思ってくれたんですね。しかもこの時は、文化建設委員会(現文化部)が、台湾全土の文化局を視察に招待しました。なぜなら、彼らは、これこそが本当の意味で芸術をコミュニティに持ち込む、より良い方法だと考えたからです。よくあるように著名アーティストを呼んできて美術館で展示してもらって、人々に見にきなさいと言っても、みんな美術館には行かないものですよ。でも私たちのやり方は、アーティストの方がコミュニティの中に入って行って、人々とやり取りし、現地制作をするというものでした。ですので、この「嘉義北回帰線環境芸術行動」がきっかけとなって、非常に多くの県や市で、アーティストに現地に一定期間住んでもらって人々と共同制作するような、こういうタイプのアート・イヴェントが広く行われるようになりました。

2007年も私が引き続きキュレーションを担当することになりました。2006年の展覧会が、それまで台湾には全くなかったタイプの展覧会だったために、大騒ぎになったからです。2007年には予算も増えて、より大掛かりな企画を行うことができました。この時は展覧会を四つのエリアに分け、エリア毎に一人のキュレーターが担当することにし、私自身は大埔(ダープー)を担当しました。最近ゴン・ジョジュン(龔卓軍)先生が曾文渓流域についての展覧会(「麻豆大地トリエンナーレ、曾文溪の千個の名前」One Thousand Names of Zeng-wen River, 2022 Mattauw Earth Triennial) 」展, 2022.10.15-2023.01.29)*を企画していたでしょう?私たちの企画は、曾文ダムよりも上流にある村を中心に行いました。それぞれが違う場所を担当したので、より広いエリアで展示を行うことができました。とにかくこの「嘉義北回帰線環境芸術行動」が、台湾の文化政策に与えた影響は、非常に大きかったと思います。

*https://www.taishinart.org.tw/en/art-award-year-detail/2023/683

https://journal.g-mark.org/posts/focusedissues2023_005

その後は、私が2006年に高雄師範大学で教え始めてものすごく忙しくなってしまったので、キュレーションを続けることはできなくなりました。ただ私は、有名アーティストにたくさん来てもらって、みんなに展覧会を見てもらうことだけが芸術祭のキュレーションではない、というひとつの見本を示したかったんです。そうではなく、コミュニティに入って人々と一緒に制作をしたり、あるいはコミュニティの中で自分の作品を作ろうと考えるような素晴らしいアーティストを見つけることが可能なのだと。ですので、2008年にも展覧会は行われて、文化局長が自らキュレーションしたんです。ただ、その後県知事が変わったので、この展覧会はそこで終わることになりました。

挿図11 「樹梅坑渓環境芸術行動」、2010年

ただ、私自身はまた台北北部で「樹梅坑渓環境芸術行動」(Trekking the Plum Tree Creek project)というプロジェクトを始めることになりました。そこは私が長く住んだ場所でもあったし、バンブー・カーテン・スタジオ(竹圍工作室)もそうですが、淡水河の問題に長らく関心を持っていたからです。それと、もう今では建設が始まってしまったけれど、「淡水環河快速道路」というバイパス建設計画があって、私たちはずっとこのバイパス建設の反対運動をしていたんですね。そういうわけで、淡水で環境運動に関わっている人たちはみんな知り合いだったのです。2009年にちょうどそんな友人のひとりが私に、私たちはずっと淡水に関心を寄せているけど、実はこの竹圍(ジュウウェイ)エリアにも樹梅坑渓(シュウメイカンシー)と呼ばれる小川があるのに、誰も興味を持たないんだよね、と言ったんですね。そこで私は、バンブー・カーテン・スタジオと一緒にこの「樹梅坑渓環境芸術行動」を企画したんです。方法論は嘉義と少し似ていて、私達のコミュニティの中に、アーティストに入ってもらいました。竹圍は、近くに国立台北芸術大学があるので、アーティストがたくさん住んでいるんですね。というわけで私たちはコミュニティの資源である、竹圍小学校、竹圍中学校、国立台北芸術大学、あと淡江大学建築学部に勤める先生や、バンブー・カーテン・スタジオなどにいる人々をつないで、プロジェクトを行いました。これが「樹梅坑渓環境芸術行動」(挿図11) です。

岩切:当時のコミュニティの反応や、マーリーさんが感じられた手応えはどのようなものでしたか?私は「樹梅坑渓環境芸術行動」は、まさに「生きている」展覧会だったのではないかと思いました。というのも、逆説的なのですが、私が展示を見に行くときはいつもイベント以外の時間だったので、記録から想像するしか出来ず、今思い返してもイベントに参加できずに残念だったなと思うからです。

マーリー:私たちはあの時、国芸会(財團法人國家文化藝術基金會)に助成を申請して、二年計画でプロジェクトを行うことにしました。このプロジェクトを行うことで、このエリアに住む人々に、この小川の存在に気づいてもらい、そしてこの小川の汚染の問題を変えることが出来たらいいなと思っていました。なぜかというと、前はあの辺りに養豚場があったんです。MRT竹圍駅から20分くらい歩くと、百頭くらいの豚がいる養豚場があったんですね。そこからまた山の方へ歩いていくと二〜三百頭ほどの豚を飼育する養豚場もあって、それらの養豚場から出る汚水は全部小川に流されていたんです。

岩切:そのまま流していたんですか?

マーリー:そうです。改善するように要求されて、改善は少しするにはしていたけれど、やっぱり一部の水は小川に流していたんです。それと、以前の竹圍にはまだ水道が来ていなくて、地下に埋設した下水道もなかったので、各家庭 や工場などが使った後の水も、そのまま小川に流していたんですね。そういった水を流す下水管が設置されたのは、後になってからのことです。

岩切:後というのは、いつ頃のことでしたか?

マーリー:私たちが話し合っていた頃はまだでしたが、少しずつ作っていました。新北市(当時は台北県)には当時あまりお金がなくて、少しずつしか作れなかったんですね。新北市には山も多いですし、人里離れたところが多くて、なかなか進まない。街中のほうが比較的早いのです。やはり人の多いところから先に作るんですよね。あるいは、比較的遅くに開発された地域、例えば板橋(バンチャオ)などは先に水道を整えてから(市街地を)作ったりしていましたね。でも淡水の場合は、早くから発展していたので、水道を整えようと思っても、あちこち掘り返すのは、実際にはかなり困難なんですよね。とにかく、私たちがこの問題に取り組んでいた頃、私たちは新北市が工事しているのを見かけたりはしていましたけど、下水道はまだまだ10数%くらいしか通ってなかったんです。今は随分良くなって、淡水の下水道は完璧に整備されていると思います。それから、多くの場所で養豚がしにくくなり、養豚場が完全になくなったので、今では状況はマシになりました。私たちの当時の行動の目標は、みんなにこの小川に注目してもらうこと、そして水質などが改善されることでしたが、変化はゆっくりとしたものでしたし、なかなかハードルが高かったのです。時間が必要だったんですね。

ただ私はやっぱりこのプロジェクトをやってよかったなと思うのは、地域のコミュニティから参加した人たちが、そのわずか二年しかなかった私たちの行動が終わってからも、自分たちで「見守り隊」を組織して、今でも月一回集会を開いて、小川に何か問題が起きていないかパトロールするようになったんです。みんな近所に住んでいますし、散歩している時に何か良くないことが起きていることに気がついたら、(ソーシャルメディアの)グループに書き込むんですね。どこそこに汚染らしきものがあるよ、とか、誰かがあそこで何かしているよ、とか。なので私は、この小川そのものには、それほど改善の余地はないとしても、自分が生活している周囲にあるこういった小川について人々が関心を持ち始めた、というのは、とてもいいことだと思います。

岩切:養豚場のオーナーたちの反応はどうでしたか?彼らは怒ったりしませんでしたか?

マーリー:怒っていましたよ。彼らには、うまく法律に対処する方法があったんですよね。例えば、豚は一頭だいたい100万台湾ドルちょっと(2025年2月現在のレートで480万円程度)で売れるんですが、彼らは100頭の豚を飼っているので、そのうち1頭は完全に罰金を支払うために飼っていると考えたらいい、と思っていたんです。(笑)それで足りると。彼らはなんと言うのかな、それしか方法がないと思っていたんでしょうね。汚染を防ぐような設備を全部揃えようと思ったら、莫大な費用がかかる。彼らは大きな養豚場ではないわけで、1000頭くらい飼っている養豚場でもなければ、コスパが悪すぎるわけです。100頭そこらの豚しかいないのに、排泄物の問題を全部解決するとなると、かなりのハードルがあったんですね。

でも、結局彼らは廃業してしまいました。原因は、私たちが何度も抗議していたのもありますが、ちょうどアフリカ豚熱が一時期流行していたんですね。みんな豚肉が食べられなくなって、豚が病気になって。そういうこともあって、台湾では政令で養豚場で家庭から出る生ゴミを豚に食べさせてはならないことになったんです。前は、生ゴミを集めて火を入れて豚に食べさせていたんですよ。でもアフリカ豚熱の流行で、生ゴミを使えなくなって、飼料をやらないといけなくなったんですね。でも飼料は高いし、どれも輸入品なんですね。例えばアメリカからの輸入飼料でとうもろこしを使ったものとかね。高くて採算が取れないんです。なので、彼らは養豚をやめてしまいました。やめた原因は、私たちが下水汚染の問題に抗議していたからだけじゃなくて、いろんな複合的な原因があってのことでした。

岩切:ありがとうございます。私自身二十年前は竹圍の住民だったんですが、こういう問題は全く知りませんでした。非常に興味深く感じるとともに、無知を恥ずかしく思います。

高雄旗津でのプロジェクトから台北ビエンナーレ〜 台湾のSEAの現状について

挿図12 「旗津キッチン」の一つ「旗津の滋味」プロジェクト下で行われた《旗津本事》というパフォーマンス 2020年

岩切:では最後のいくつかの質問に移りたいと思います。今日のインタビュー、すでに2時間を超えてしまいましたので、いくつかの質問についてはまた改めてメールでお尋ねしたいと思います。マーリーさんは2016年には、継続的な貢献が認められる台湾の文化功労者に贈られる第19回国家文芸賞を受賞されましたが、この頃特に力を入れておられたのが、高雄の旗津(チージン)でのコミュニティ・プロジェクト「旗津キッチン」(挿図12)で、料理や手仕事などを通して、現地の人々と新住民*を繋ごうとされました。このプロジェクトの経緯をお話しいただけますか? フェイスブックページには2000年や2021年にも活動記録がありますが、今も何らかの形で継続しているのでしょうか?

*新住民:台湾人との結婚を機に台湾に移民した外国人配偶者を指す言葉で、その数は2024年現在で60万人近くに上る。

マーリー:ええそうですね、ありがとう。旗津はですね、私が高雄の大学で教えていたでしょう。旗津というのは高雄で一番はじめに発展した場所なんですね、なので、ずっと興味を持っていたんです。ちょうどそこで働いている学生がいて、旗津についてのフィールドワークを進めようという事になりました。そうするうちに、国立中山大学が、以前軍人やその家族が住んでいたエリアを管理することになったんですね。眷村 *と呼ばれるそういった場所に住んでいた人々は、今ではみんな引っ越して、いなくなってしまいました。彼らはこのエリアを社会創新基地(Social Innovation Park)と呼ぶことにし、さまざまな学校を招いて共同でプロジェクトを行うことにしたんですが、私たちはもうすでにここでいろんな調査を行なっていましたから、向こうから声がかかりました。私が選んだのはキッチンでした。なぜかというと、キッチンが一番小さかったからで、小さい建物を選んだのは、自分たちでリノベーション代を出す必要があったからです。その後、そこでいろんなイベントを行いました。その空間はキッチンだったので、食べ物を使えるなと思いました。食べ物は、人と人をつなぐことを容易にする媒介だと思うのです。学生を連れて旗津で研究を行い、この場所を「キッチン(ザオカー灶咖/ 台湾語で台所を指す)」と呼ぶことにして、私たちの文化研究基地として使うことにしたのです。というわけで、私の旗津での作品は、全体として、私たちの長期にわたるインタビューやフィールドワークを発展させたものだと言えます。私は定年退職して、ほとんど高雄にいませんから、今ではもうこのプロジェクトは続けていません。

*眷村(けんそん)は、台湾において外省人が居住する地区を示す名称。1949年から1960年代にかけ、国共内戦で大陸を失った国民政府により台湾への移住が行なわれた中華民国国軍とその家族60万名が建設した家屋が密集した地区が誕生し、既存の集落と区別されてこの名称が使用された。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%B7%E6%9D%91

挿図13 《旗津本事》というパフォーマンス(挿図12と同じ)2020年

「旗津キッチン」のフェイスブック・ファンページ *は、研究活動の記録を残す場所が欲しくて、作ったんですね。今ちょうど高雄市立美術館でやっている「珍珠」展(「大南方多元史觀三部曲─珍珠—南方視野的女性藝術」2024.10.05 – 2025.03.16)**でも、私の前回の個展で展示した、旗津でのインタビューなどを用いた作品《帝国の滋味》を見ることが出来ますよ。このプロジェクトは食べ物を使って、ひとつの場所の変遷を探究し、理解しようとしたものだと言えます。学生たちと一緒に、たくさんのインタビューを記録しました。作品にするときには、私は基本的にはビデオグラファーに頼んでインタビューの撮影をしてもらいましたが、学生と一緒に、コミュニティ・プロジェクトも行いました。これは2022年のシンガポール・ビエンナーレで発表したのですが、学生たちに舞台でインタビューの経験について話してもらうというレクチャー・パフォーマンスという形でやりました。

*https://www.facebook.com/p/旗津灶咖-Cijin-Kitchen-100064420553020/

**https://www.kmfa.gov.tw/English/ExhibitionDetailE001100.aspx?Cond=abed147d-acec-4d3d-9f15-b348eae8676f

挿図14 「2018台北ビエンナーレ:ポスト・ネイチャー」2018年

岩切:最後にお伺いしたいのは、台北ビエンナーレについてのことです。マーリーさんのそれまでのアーティストとして、キュレーターとしての活動は、「2018台北ビエンナーレ:ポスト・ネイチャー」(2018.11.17- 2019.03.10)*(挿図14)の大きな成果となって実を結びました。マーリーさんの近年の活動はすべて、環境と人々を繋ぐという点で一貫しています。環境意識や人権意識など、ともすればポリティカル・コレクトネスとして一括りにされそうな理想主義的側面を持ちつつ、核心となるコンセプトがひとつひとつの事例として着実に具現化していて、イヴェントなどの参加者は皆さん温かな気持ちで楽しんでいるようにみえます。また、私自身を含め、多くの市民が、マーリーさんのお仕事を通じて、台湾に生きる私たちは、どのようにこの土地と向き合っていくべきなのか、自然環境や人文、歴史など色々な側面から眺めることの大切さを学びました。これらのプロジェクトを実行する中で、特に意識しておられることはありますか?また、台湾のソーシャリー・エンゲージド・アートの母と言われることもありますが、台湾でのSEAの発展について思うところがあればお話しください。

*https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_page.aspx?ddlLang=en-us&id=635

https://www.art-it.asia/top/admin_ed_news/194394/

マーリー:実を言うと、台湾では現在こういったSEAの活動は政策としてサポートされています。この数年は「共融藝術」(Inclusive Arts)というアートが特に促進されていますが、このいわゆる「共融藝術」というのは、文化的マイノリティ、例えば高齢者や新住民、労働者などとアート・プロジェクトを作ることが、アーティストの個人的な作品制作のためではなく、これに関わるマイノリティ・コミュニティが何らかのメリットを得るようなそんなアートを指すのですが、これは文化政策としてサポートされています。ただし私は、当然ですが、これについてはしっかり検証するべきだと感じています。こういう参加型のアートは、一体どんなものが良いのか、あるいはどのように発展させるべきかということです。私は、この種のアートには非常にたくさんの可能性があると思うんですね。アーティストが一人で制作した作品が、特定のマイノリティ・コミュニティにとっての助けになり、貢献をし、影響力を持つ。私は、そんな作品もとてもいいと思うんです。必ずしもコミュニティと共同制作する必要はなくて、それでも彼らにとってポジティブな影響力を持つことはできるはずです。もうひとつのタイプはもちろん、直接的なコラボレーションをもとに、コミュニティにとって助けになるアイデアを育てていけるようなアートです。こういったアート・プロジェクトが増えるにつれて、その可能性も非常に多様になってきていると感じています。

岩切:今、文化政策における「共融藝術」の話をされましたが、こういったプロジェクトはやはり実行する人にかかっているのではと私は思います。どういう意味かと言いますと、マーリーさんは今日のインタビューの中で、ジュディ・シカゴから受けた影響のところで、個人的でヒロイズムではない意味でのアート活動を発展させることについて述べられましたが、例えば政府機関が主導するようなプロジェクトとアーティストが導くプロジェクトの間には、やっぱり違いがあるのではないかと思うんです。マーリーさんはどう思われますか?

マーリー:ええ、違いはあるかもしれないとは思いますよ。ただ、私はどちらかというとオープンな態度で、アーティストやその作品について見ていきたいと思います。アーティストは一人で作品を作り出すことができるけれど、でもマイノリティの人々に対して影響力を持ち、また観客の彼らへの理解を促すことができる。彼らがそんなふうに作品制作をしたいと思うなら、それはとてもいいことだと思います。異なるグループに属する人々の相互理解を促すわけですから。逆に、コミュニティと一緒に作品制作をする場合、彼らにどれくらいの能力があるのか、どれくらいまでなら出来るのかを考慮する必要がありますし、出来上がったものはそれほど「芸術的」でないかもしれません。でも大切なのはプロセスですし、どちらにとっても収穫があるように出来るはずです。実際、いろんなレベルの違いが多々ありますが、私はどちらも必要だと思うんですよね。だって、美術館に行くような人は、こういうコミュニティで作ったものを好きとは限らないでしょう。でも、そのコミュニティの人々にとっては、とても価値のあるものなんです。ただ、そのプロジェクトに関わっていない人にとっては、その作品をどのように価値あるものとして鑑賞したらいいか、わからないかもしれません。何が言いたいかというと、私は比較的オープンな態度で見ているということです。いろんなアート制作の可能性があると思うんですね。

岩切:わかりました。ありがとうございます。最後にお聞きしたいのは、このウェブサイトで、共通してアーティストの皆さんにお尋ねしている質問なのですが、アイデンティティと作品との関係についてです。マーリーさんが近年発展させてこられた作品は、個人的ではないというか、個人の内面の発露としてのアートの実践ではありません。プロジェクトを拝見していても、マーリーさんご自身の感情などを見てとることは難しい。こういう形容が適当かどうかはわからないですが、参加者のことを優先されているというか、ある意味「忘我の境地」なのかなとも思ったりしました。ただ、やはりマーリーさんのプロジェクトや作品の方向性は、今日お話しくださった子どもの頃の経験など個人的な背景と無縁ではないと思います。マーリーさんは、ご自分のアイデンティティ、例えば台湾人、あるいはアジア人として、育った環境、宗教、セクシュアリティなどが、ご自分の作品やキュレーションの方向性に影響していると思われますか?

マーリー:私はあまり議論の中で「アイデンティティ」という言葉を使うことはありません。それよりも、誰にも「自分の好み」がある、という言い方をします。私たちはみな、「自分の価値観」を持ち、推し進めたい考え方というものを持っています。基本的に、私は自分の作品に、あるいはこういう異なるコミュニティとの協働の中に、「自分の考え方」は存在していると思っていますし、忘我とは言えないと思います。何をするにしても、それは存在しています。ただ、私たちは作品中に見えるお互いの権利関係に気を取られがちなんですね。別のコミュニティと協働するときには、自分のコミュニティさえよければ良いわけでも、相手のコミュニティさえ利すればよい訳でもありません。プロジェクトが、関わるコミュニティ双方に貢献して欲しいし、私の考えがそこにありさえすればいい、とは思いません。参加者一人ひとりによる観察と、彼らがそれぞれ抱える個人的な状況は、計画全体にとっての鍵になると考えています。私は基本的に、これが私がずっとやってきたことだと思います。もしも私の育った環境がそうさせていると言われれば確かに、私はアート界だけに関心を持っているわけではなく、それ以外の世界の人々に興味があるんですよね。もしかして彼ら、アートのイベントに参加してくれないかしらとかね。いつも、外の人々をアートの世界に引き入れたいなと思うんですよね。「ポスト・ネイチャー」展(2018台北ビエンナーレ)に、環境アクティヴィストのグループがたくさん参加していたのをご覧になったかと思います。彼らは彼らの領域で非常に素晴らしい仕事をしていて、彼らは自分のことをアーティストとは呼ばないけれど、非常にクリエイティブな仕事をしているし、大きな成果も出しています。なので、こういったいわゆるヴィジュアル・アートの展覧会をとおして、観客の皆さんに、アーティストが作ったものだけでなく、アクティヴィズムに携わる人々の持つ創造性を見てほしい、と考えたのです。

岩切:ありがとうございました。今日のお話、どれもとても刺激的でした。

マーリー:ありがとうございます。

小勝:ほんとうに長時間ありがとうございました。

(追記)

11/19インタビュー当日に時間の関係でいくつかの質問をお聞きすることができませんでした。簡単で構いませんので、以下の質問にお答えいただければ幸いです。

◆大学を退官された現在、どのように活動を続けておられますか。次世代の(特に女性)アーティストに伝えたいことはありますか? また、今後の計画や、これは話しておきたいと思われることがあれば、教えてください。

マーリー:定年退職してもう一年以上経ちましたが、仕事はなかなか減りません。美大などに行って講評に参加したり、座談会に出たり、講演をしたり、非常勤で教えたりです。また、展覧会に招待されることも時々あります。ちょっとくらいなら、忙しいのもいいものです。

若いアーティストたちに対しては、やりたいことをやるよう、励ましています。困難にぶつかることもあるかもしれないけれど、とにかく、後悔が残らないようにと 。

◆2025年3月に、台北市のギャラリー「本事芸術」で、キュレーターのリン・ホンジャン(林宏璋)と読書会を開いておられました。これは、新しいプロジェクトでしょうか?

マーリー:はい。ホンジャン先生が2027年に計画している「スードゥァン現象:芸術史、再び」*という展覧会に参加するのですが、この中で、《あなたの図書館:シルクロードを再び編み直す》という作品を発表することにしています。読書会に類する形のシェアリングをとおして、みんなで一緒にひとつのパブリックな図書館を作ろうというものです。3月から6月までのあいだ、毎月このような形でプレイヴェントを開催することにしています。参加者それぞれにも、こういったコンセプトを用いて、彼ら自身が住んでいる地方で同じようなイヴェントを開催して欲しいと思っています。そして、最終的には私が作品の形にして、展覧会のなかでその成果を発表するつもりです。

*リン・スードゥァン(林絲緞)、1940年生まれ。父は日本人で母は台湾人。写真や絵画モデルとして活躍し、のちにダンサー、教育者となる。1965年に多くの著名写真家に自らをモデルにした写真を撮影させて企画した「スードゥアン・イメージ展」が、7日間で8万人の観客数を記録する。リン・ホンジャン企画のグループ展では、活躍中の台湾の現代アーティストたちが、リン・スードゥアンへのオマージュとして作品を制作する予定。ウー・マーリーの作品名に「シルクロード」が入っているのは、スードゥァン(絲緞)がシルクサテンの意味を持つことに由来する。

◆最後に、現在主宰されている、国立台南生活美学館のArt for Social Changeプロジェクト*について少しお話しいただけますか?

マーリー:国立台南生活美学館は、文化部直属の組織で、金門や澎湖などふたつの離島エリアを含む台湾南部の七つの県と市のコミュニティ運営や助成を担当しているんですね。「コミュニティを動かすアート」という部門では、それぞれのコミュニティがアーティストにレジデンス滞在出来るスペースを提供しています。これは以前高雄の旗津で行っていたことでもありますが、今は澎湖や金門にこういったスペースを設けています。離島には、台湾などへ住まいを移した島民が残した、現在は使われていないスペースが多くありますが、リソースは少なめです。ですので、アーティストが滞在することで、そこに住む人々に、これまでとは異なる可能性を感じてもらうことや、またアーティストにとっても作品の新展開の契機となることが期待されています。

そのため、一年目にはリサーチ費用として離島に滞在するアーティストに5万元(2025年4月のレートで22万円程度)を、2年目には具体的な展示や公演計画を出してもらい、アーティストが最初のアイデアをどのように発展させているかによって、それに応じた助成(と言っても最多で20万元(同88万円)ほどですが)をしました。

このプロジェクトは、主に、アーティストに、自分が慣れ親しんだ場所を離れて、異なる場所が抱える問題について理解することと同時に、リソースのない地方にアーティストと触れ合う機会を持ってもらうことを目指しています。コミュニティによっては、プロジェクトが終了した後も、アーティストと連絡を取り合い、一緒に仕事をしている例もありますし、アーティストにとってもより多くのチャンスや可能性を生み出してくれています。

* https://asc.tncsec.gov.tw/home/zh-tw