三嶽伊紗インタビュー Interview with MITAKE Isa

三嶽伊紗インタビュー

2025年2月12日

高知県高知市 「草や」茶室にて

インタビュアー:川浪千鶴、吉良智子

紹介文・質問事項作成:川浪千鶴

写真撮影:吉良智子、川浪千鶴

書き起こし:木下貴子

編集:川浪千鶴

公開日:2025年6月20日

高知県立美術館の展覧会場入り口にて(右から川浪千鶴、三嶽伊紗、 吉良智子)

「草や」茶室でのインタビュー風景

三嶽伊紗 美術家

1956年高知県高知市に生まれる。美術と数学、物理学に関心を持って、京都工芸繊維大学工芸学部意匠工芸学科に入学。さらに創作の道を目指して、京都市立芸術大学大学院美術研究科に進学し、1982年修了。結婚後に生活と制作の拠点を滋賀県大津市坂本に移し、現在に至る。1983年の初個展(ギャラリーマロニエ、京都)から90年代にかけては、木や和紙、セメントなどの素材、モノに注目した、象(かたど)る「カタチ」としての立体やインスタレーションを毎年のように関西で発表するが、1995年の個展以降は、カタチをつくるのではなく「カタチの在り方」に注目した表現にシフトし、次第にモノに依らないスタイルに移行する。初めて映像作品を発表した2007年以降は、主要メディアである映像に、オブジェやピンホール写真、言葉を組み合わせた、独自の映像インスタレーションを手がけている。デジタルカメラで撮影した同様の風景をコンピュータ上で無数に重ね合わせた映像作品《雪2010-01/微分する眼》(2010-14年)や《消失点のない海》(2015-24年)、《曖昧な網膜》(2019-24年)などには、「科学を美術で/美術を科学で解き明かしたい」という言葉の通り、みえるものを解析しながらも、同時に「みているもののむこう」をみようとする作家の意志と思いがけないほど情感豊かな世界の存在がうかがえる。2014年に徳島県立近代美術館で、2025年に高知県立美術館で大規模な個展が企画開催された。

本サイトの三嶽伊紗のデータベース https://asianw-art.com/mitake-isa/

川浪:三嶽さんの高知県立美術館での、郷土出身作家としての初個展*を今日拝見させていただきました。

引き続きインタビューさせてもらうという、とてもいい機会をありがとうございます。今日はよろしくお願いします。

*「ARTIST FOCUS#05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」 高知県立美術館 2024年12月17日〜2025年2月21日https://moak.jp/event/exhibitions/artistfocus_05.html

三嶽:こちらこそ、よろしくお願いします。

川浪:まず、えっと今日のインタビュアーを担当させてもらいます、川浪千鶴です。よろしくお願いします。

吉良:そして、吉良智子と申します。どうぞよろしくお願いします。

三嶽:三嶽です、よろしくお願いします。

川浪:三嶽さんといえば、2014年の徳島県立近代美術館での個展*を思い出します。その時、「みること」についてすごく考えさせられました。思いがけない角度から光を当て示唆してくれる作品と作家だなっていう印象がすごくあります。

自分が大学で授業をする時に教えるのが一番難しいのが「みること」。鑑賞体験とはそもそも何かということを伝えないと、美術館の役割が何なのかわかってもらえない。みることは大事だよと、何回も何回も繰り返し言っているうちに、今度はそれが自分に返ってきて、どう大切なんだろう?と考え込んでしまう。三嶽さんの重要なテーマの「みること」がどこから生まれてきたのか、などをぜひ聞かせてもらえたらと思っています。

*「三嶽伊紗のしごと ―みているもののむこう」 徳島県立近代美術館 2014年

https://art.bunmori.tokushima.jp/article/0008273.html

三嶽: はい。

川浪:では、このインタビューの流儀として、まず生い立ちのあたりから。ご誕生から京都の大学で学ぶ以前のところまでお願いします。

ご両親のことやご家族のこと、高知のどんなところで生まれ育ったのかについても、話してもらえたらありがたいです。

三嶽:じゃ、父から。父は横浜で生まれたそうですが、私が憶えている父の実家、祖父母の家は船橋です。どういう経緯で千葉に行ったかはわかりません。

川浪、吉良:ふ〜ん。

三嶽: 墓が神奈川の藤沢にありますから。そこが三嶽の元々のところなんだと思います。父は家が貧しかったし、兄弟が多かったせいもあり、もともと大学進学は無理だったとか。公費制という制度で上海にあった東亜同文書院*という大学に行ったそうです。中国にあった日本の大学だということです。

*東亜同文書院=東亜同文書院大学、1939〜45年まで上海市に拠点を置いていた日本の私立大学

三嶽:で、入って予科1年って言ってたかなぁ、戦争が激しくなって学徒出陣。ずっと後になって教えてくれたんですけど、諜報部の暗号解読だったとか。そこまでの話は聞いたんですが、多分(当時の状況が)酷かったのでしょうね、それ以外のことは、あまり話してくれませんでした。

川浪:そのまま日本に帰らず?

三嶽:いえ、もちろん帰ってきています。

大学の時から父と親しかった友人たちは、私が子どもの頃、高知の家にも来られてましたが、やはり引き揚げてくる頃の話は何も聞いた憶えがありません。上海の話は肉まんが美味しかったこと、食べ物が美味しかったこと。そんな話だけ、いっぱい聞きました。そう。引き揚げの時かなぁ、マラリアにかかったことは話してましたね。

川浪:はい。

三嶽:しんどかったことは、話さなかったですね。

川浪:うん。

三嶽:戦後は、東亜同文書院と台北帝大の先生や学生たちが愛知大学をつくって、父は愛知大学に行きます。

川浪:うん。

三嶽:で、どういう形で卒業したかは、その時期のことも合わせて、父はあまり話しませんでした。愛知県で母と知り合い、結婚したそうです。卒業後は、上海からずっと親しい友達と金沢で画材屋を開いたとか。で、それもうまく行かなかったのかなぁ。結果母の実家の高知にきて、父は教員になります。よく言われていた「でもしか先生」です。

川浪: 何を教えてらしたんですか?

三嶽:商業。はじめ、臨時教員の時は国語も教えていたとか。

川浪:高校の先生?

三嶽:はい、高校の教員。ただ、物心がついた時、私が小学校に入った頃は、父は県庁に通っておりました。教育委員会。いつ頃やったかなぁ。勤務先が県庁から学校に変わったのは。

川浪、吉良:ふ〜ん。

三嶽:子どものときの記憶。父の本棚には背表紙にマルクスと書かれた本が並んでました。って、言ってもマルクスが何かも全くわからない私ですから、記憶に不安はありますが、薄汚れた青みを帯びた本は憶えてます。で、いつやったか、気づいたら、その本、全部なくなっていました。ちなみに家の本棚に並んでいた本は、同級生の家に行っても同じ背表紙が並んでましたから、父たちの年代が読んできた本、過ごした時間、同じようなものだったと思います。その本のこと、少しも聞かないまま父は逝きました。

川浪:うんうん。

三嶽:そう、私は能天気の父しか知らないですね。

川浪、吉良:うん。

三嶽:父が話してくれたことで覚えていること。うん。小学校の時、「同和」って言葉を初めて学校で聞きます。

川浪:はい。

三嶽:何かモヤモヤするまま家に帰り、学校での話をすると父は歴史的なことを話してくれて、その後「じゃ、黒人差別とか婦人差別はどう考えるんや?」って、問い返す。私は何も答えることができないままで。それ、なんでかよく憶えています。

吉良:ふ〜ん。

川浪:政治というか、そういうお話は…?

三嶽:しなかった。なんか、私が政治に傾倒するタイプの子やと思ったのかもしれません。あの頃って、学生運動がすごい時期やったから。

川浪:三嶽さんが政治に興味を持つ子じゃないかと思って、あまりそっちに行かないようにお父様がなさっていた?

三嶽:わかりませんが、そう思ったかもしれない。

川浪:へ〜、どこでそんな風に?

三嶽:子どもはみんなそうだと思いますけど、きれいごと言うし、正義感、妙に強かったと思うし。

川浪:なるほどね。

三嶽:60年安保、70年安保。あの浅間山荘(事件)*も(当時)すぐ横にあったものね。

*浅間山荘事件=1972年、長野県軽井沢の保養所「浅間山荘」に連合赤軍の残党が人質をとって立て籠った事件

川浪:はい。

三嶽:で、母のこと。母方の祖母の話。あ、祖父っていうのが、芸者さん?とかと一緒に家を出たとか聞きました。

川浪:うん。

三嶽:で、なんかその、祖母の嫁ぎ先っていうのが、わりと大きな家で、祖父が家を出てから、舅である曽祖父が祖母と母をとにかく大事にしたらしい。そやけど、その曽祖父が亡くなってから、結局、祖母が母を連れて家を出たとか。それから商売はじめて。祖母はなかなか商売がうまかったようで、帯屋町*に店を構えています。

*帯屋町=高知市内の中心部にある帯屋町商店街のこと

川浪:料理屋さんですか?

三嶽:いえ、洋服屋。

で、祖母は二度目の結婚をします。母は亡くなるまで何も言いませんでしたが、叔父たちから話を聞くとその相手というのが、かなり酷い人で、いろいろあったようです。母は何も言いませんから。そのせいかどうか分かりませんが、母は名古屋に行きます。

川浪:家を出て、独り立ちして名古屋で働き始めたのですか?

三嶽:うん、いや、働いていたとは聞きませんでした。よく分かりません。その頃のことも、両親はあまり話しませんでしたから。そんな両親の思い、なんとなく子どもの私にも伝わっていたんでしょうね。私も聞きませんでした。

川浪:あぁ。

三嶽:で、父と出会って結婚します。

川浪:うん、うん。

三嶽:父と母が高知で生活をはじめた理由、正直よく分かりませんが。私には想像できない、戦後の訳わからん状況の中で両親が選んだ生き方やったと思います。

川浪:なるほど。そして洋服屋を盛り立ていたお祖母様の話は…、高知はやっぱり女性が強い。

三嶽:わりと似たような話し、ありますね。

川浪:男勝りっていう意味で「はちきん」とかよく言いますし、商売をしっかりやって一家を背負っている女性は今もたくさんいますしね。

三嶽:うん。もうちょっと男運がよかったらいいのにね。

川浪:(笑)で、お父様と結婚して、お母様は再び高知に戻ってくるんですね。

三嶽:そうそう、父は高知で教員となる。

祖母のその店は「大阪屋」って言うんですけど。そこには、小学校入る前まで居てたと思います。「大阪屋」は帯屋町にありましたから、私、帯屋町の記憶もあるんですよ。私の中での古い記憶です。

吉良:大阪って、あの大阪?

三嶽:笑うやろ。

川浪:いやいやいや(笑)ではお母様はお祖母様の大阪屋を…。

三嶽:やってた。それ私、覚えてる。

川浪:(店を)継いだということ?

三嶽:ややこしいことは、よく分かりません。母がカヨちゃんっていう、店の優しい子と一緒に働いていたことは憶えています。お客さんのこともうっすら憶えてるわ。まぁ、子どものことやから、アーケードで遊んだことの方が記憶に残っていますが。帯屋町って、アーケードがあったんです。店が閉まった後のアーケード街って、少しだけ暗くて、なんか優しかったわぁ。

で。そう、幼稚園の時、小学校あがる前の年。小児喘息で日赤に50日ほど入院します。私、かなり身体が弱かったようで、発作を起こしては病院、そんなことを繰り返していたようです。で、子どもにしては長期の入院ということになったそうです。日赤のことはよく憶えてます。白い壁、白いカーテン。人が亡くなった時のことも、その後の部屋も憶えてます。帯屋町の記憶がそんなにはっきりしてないのは、そのせいかもしれません。

川浪:お母様は明るい、しっかり者って感じですか?

三嶽:そう、母はしっかりしていましたね。なんか母が家庭をすごく大事にしたいと思っているって、子どもの私でも、その母の気持ちがなんとなく理解できて、母が欲していたもの、朧げにわかっていたんやと思います。

川浪:絵に描いたような高知のご夫婦ですね。

吉良:(笑)

三嶽:うん、そうですね。でも、あの頃ってどこの家も似たり寄ったりでしょ。

川浪:そうですね。

吉良:働き者のお母さん?

三嶽:うん。私が小学3、4年の頃、店を閉めてから働いてなかった母が急にね、珊瑚を売ると言いだし、大阪か東京に行ったんです。しばらくして、犬のぬいぐるみを持って帰ってきました。あとから聞いたら、父が癌の疑いがあると病院で言われたとか。あの頃の癌はキツイものでしたからね、母は家を背負わなあかんと思ったのでしょう。強いなぁって思いました。その母も3年前に亡くなりましたけどね。

そうです、私、一人っ子です。

川浪:美術は、お父様とお母様のどちらがお好きでしたか?

三嶽:母ですね。母は、ご飯をつくるのも忘れて、表が暗くなっても気がついてないのか、ずーっと何かつくり続けていたのを憶えてます。子どもの頃は臈纈染(ろうけつぞめ)とかいろいろしてました。 私のつくることにしつこいのは母に似ていると思います。

川浪:はい(笑)

三嶽:それとね、母は広告の紙の裏に絵を描いていました。自分の絵を描くのに、普通に紙を使ったら勿体無いと思うんでしょうね。裏紙使って、ずーっと描いてる人でした。そんなところ、私は好きでした。私はアカンね、贅沢になって、普通に紙、ばんばん使って。うまく言えませんが、描くことに母は謙虚だったと思います。

川浪:なるほど。お父様は?

三嶽:父はまったく美術に興味がなかった。ただ、もちろん高価なものではありませんが、お土産の人形、絵葉書など、父が選んだもの、私は好きでした。

川浪:お父様の好みやセンスに、三嶽さんとわりと近いものがあったっていうことですか?

三嶽:そう思います。例えば、親が子どもに絵葉書なんか買ってくるとしたら、ふつう子どもが喜ぶような絵か、観光名所の写真でしょう?それが、柳を長い時間かけて撮影した写真、長時間露光、そんな絵葉書を買ってきたりするんです。

その葉書、なんか好きで、今も持ってます。今こうしてピンホール写真を始めて、昔、父がくれた葉書に似てるなぁとか思う。

川浪:ふ〜ん、なんかすごい。

三嶽:色盲だったんですよ、父。

川浪:え? そうなんですか。

三嶽:赤緑色盲やったし、多分色に、美術それ自体にコンプレックス持ってたのかもしれませんね。

川浪:牧野植物園*に連れてったり、絵金**を見せてくれたりしてくれたのはお母様だったとか。

*牧野植物園=現在の高知県立牧野植物園。日本の植物分類学の父、牧野富太郎博士の業績を顕彰するため1958年に五台山に開館、当時の名称は県営牧野植物園 https://www.makino.or.jp

**絵金(1812〜1876)=本名弘瀬金蔵、通称絵金。幕末明治期に活躍し、血みどろ絵などと称される独創的な芝居絵屏風を多く残したことで知られる。蝋燭の灯りで楽しむ土佐赤岡絵金祭りが有名

絵金蔵 https://www.ekingura.com

三嶽:子どもの頃はよく植物園に連れて行ってもらいました。そんな無理してとかじゃなく、何でも見せようとしてくれたんやと思う。牧野植物園は竹林寺の隣にありますから、それも植物園に行く大きな要因やったと思います。

絵金も見に行った。子どもにしては、見たいと望む絵ではないでしょう。連れて行ってくれたのは母ですね。

高知は、海と山、それ以外見に行く場所ないんですよね。そやし、行けるところには、とにかく連れて行ったんじゃないかなぁ。

川浪:牧野植物園の植物画*も?

*牧野富太郎が観察記録として描いた植物画、高知県立牧野植物園所蔵

三嶽:今みたいに植物園、広くないし*。植物園に行ったら子どもなりに植物画、ずーっと見るでしょう。

*現在の高知県立牧野植物園は、1999年にリニューアルオープン(設計:内藤廣)

川浪:それは学校の遠足とか?

三嶽:じゃなくても行きましたね。

川浪:親御さんがわざわざ連れてって見せてくれたんじゃなく?

三嶽:遠いから子ども一人で行くはずはないし、小学校ぐらいまでは親と一緒でしょう。ただ中学、高校かなぁ、独りで行きました。その年齢にはあの場所(五台山)は小旅行ですよね、憶えてる。

絵金は何やろう?赤い色、人間の血の赤。それは記憶に残ってます。そやけど、それ以上のものは、私にはなかったと思います。

川浪:それは赤岡の絵金祭り?それとも博物館の収蔵品?

三嶽:どこで見たかは覚えてないけど、絵金は高知の絵金やもん、見ますよね。記憶してるのは、建物の中、明るい場所でした。そやから、祭りのものと違い、客観的には見ていたと思います。

川浪:絵金はその後どんな風に三嶽さんにつながっていったのでしょう?

三嶽:絵金は大学(京都工芸繊維大学)の時の担当教員の黒崎彰先生*に匂いが、どこか似ている。それは思いました。もちろん、大学入ってからですが。

*黒崎彰(1937〜2019)=日本の版画界を代表する木版画家、版画史研究家、版画教育者

川浪:その後の学校生活で、小学、中学から高校にかけて、今の美術の道につながる出会いとか関心がどこから生まれてきたのか、その辺りを。

三嶽:子どもの時に、どこでどうしてそんな話になったか、仲良しと大学の話ししていて、何もわからんと「美大に行く」って言ったのを憶えてる。

川浪:え? 子どもの頃って小学校とか?

三嶽:うん。あっ、私、なんか言うてるって、自分が思ったことを憶えてる。

川浪:いわゆる絵が好きな子だったんですか?

三嶽:わからんけど…そうだったんでしょうね。

友達が行きたい大学の名前言って、それから私に「どこ行きたい?」って言う。で、美大って言いました。大学の名前聞かれたんかなぁ。東京藝大とも言ったような。あらっ、言うてるって、思ったことは憶えてる(笑)

川浪:東京藝大を知っているって、それはどうして? 私は小学生の頃、美術大学の名前なんか知らなかったですよ。

三嶽:そうですよね。

川浪:そうですよね、って(笑)

周りの大人が、絵が上手だから美大に行ったらいいとか…?

三嶽:そんなこと言われんかった。うん、上野に行ってたからかなぁ。

川浪:え? 上野に行ってた?

三嶽:東京の京成線ってわかる? 京成船橋とか。

川浪:あ、はいはい。

三嶽:うちの祖父母は船橋に住んでて。

川浪:はい。

三嶽:夏休みとか、船橋に行くんですよ。

川浪:あぁ〜そういうこと、お父様の実家が関東だから。

三嶽:うん、そう。祖父母の家の最寄り駅は「京成大神宮下」って駅で。京成って上野から出てましたよね。よく憶えていませんが、上野には出やすくて、よく行っていたように思います。科学博物館*かなんかなかった? あそこが好きで。行ってたこと憶えています。

*科学博物館=国立科学博物館、上野公園にある国立唯一の総合科学博物館

川浪:うんうん。

吉良:それは誰に連れてってもらった?

三嶽:父かもしれんし、叔母かもしれん。よく憶えていませんが、科学博物館は好きでした。めっちゃ面白いですよね。

川浪:美術館にも行ってました?

三嶽:美術館、憶えてない。

吉良:(笑)

川浪:藝大は上野にあるけど。

三嶽:そうそう。でも、ようわからんわ。60年も前のこと、憶えていません(笑)

川浪:でも上野にはよく行ってたということですね。

吉良:その科学博物館で見たものの中で憶えているものってありますか?

三嶽:いや、大人になっても行っていましたけど、頭が満杯になったんかなぁ、憶えてない。とにかく面白かった。それだけは憶えてる。(吉良さんも)お好きでした?

吉良:うん、私も好きでしたねぇ。

川浪:関東圏にご実家があったっていうこと、幼い頃の生活が高知だけで成り立っていたんじゃなかったってところは、なるほどと思いました。

三嶽:まぁ、高知には(当時)科学博物館も美術館もなかったし。

川浪:だから、つい、美大を目指す、なんて言葉が。

三嶽:いいや、目指すって、子どもが仲良しに聞かれ言うたこと。飛行機見て、パイロットになりたいっていうのと同じこと。たまに褒められた、それだけで単純に絵やったらええなと思っただけ。

川浪:(高知県立高知)追手前高校時代はやっぱり先生の影響が大きいんですか?美術部だったんですか?

三嶽:うん、美術部。片木先生*、好きでした。

*片木太郎(1926〜1999)=高知の洋画家、高知県立高知追手前高校の美術教員を長く務める

川浪:片木先生は洋画家で美術部の顧問で、当然美術の先生ですよね。

三嶽:うん、そうです。

川浪:高校は美術部に入りたかった?

三嶽:クラブって、美術しか浮かばなかったですねぇ。

川浪:(笑)

三嶽:片木先生のこと、うまく言えませんが、描き方を教える先生ではなかった。

川浪:好きに描けと?

三嶽:うん。極端に聞こえるでしょうが、何もしてなくても点数くれる先生やったと思う。もっと大事なところ、教えてくれていたんやと思う。

川浪:それは授業で?

三嶽:うん。授業でもクラブでも。何を見てはったんかわからんけど、大きなところ、見てくれてたんやと思います。

川浪:ほぉ。

三嶽:美術部で描いた絵、貼り出ししてくださったりしたんやけど、どこがどうとか仰らない。ほんと、もっとお話し伺い、教えてもらったらよかったと思う。片木先生、あの追手前高校の屋上でよく凧あげてはってん。ハッキリ憶えてる。私にとったら、あの姿だけで充分。大事なもの、教えてもらったと思っています。

川浪:(笑)生徒の思うようにさせてくれたって感じですね。その時は油絵?

三嶽:えっと油、アクリルではなく、油でした。木のパネルに描いてた、それは憶えてます。キャンバスではない、合板のパネル。

川浪:数学の先生はいかがでしたか?

三嶽:時久先生。時久公郎先生っておっしゃいます。数学の時間。なんやろう、変な言い方ですが、きれいだと思いました。素数の話、複素数の話、0と1の話、微分に積分、極限、どれも魅力的な話しやったし。勉強しているんじゃない。なんやろう、きれいな本を見ているのに近い。

川浪:ふ〜ん。

三嶽:数学の授業。先生が板書するでしょ。接線の「絵」とか。例えば放物線こう描くでしょう。で、ここに接線…引っ付くか、引っ付かないか、そんな線。そんなのを見るの好きやったわ。先生の板書、きれいだと思っていました。もっと言えば、方程式、関数方程式も同じようにきれいやった。なんかね。大学入って、荒川修作や加納光於の作品を知るでしょう。おんなじ匂い、感じたわ。

川浪、吉良:(笑)

三嶽:時久先生は静かな先生でした。先生が話される数学の話が、好きだったのかもしれん。話される数学の言葉、好きでした。説明を聞いていると、浮かぶイメージが繊細で。私の偏った思いやけど、時久先生から教えてもらったものは、いま制作を続けていく中、基本のところにあって、言葉で言えんけど大きい。そう思います。

川浪:なるほどねぇ。

三嶽:で、高校卒業して、そのまま進学して東京に行きます。日本大学の文理学部応用数学科。

はじめて親元離れての生活。京王線の芦花公園って駅やったかなぁ、比較的小さな駅で。そこから10分ぐらい歩いた、共同トイレ、4畳半に半畳の水場の付いた女子学生アパート。なんやろう、不思議とその部屋憶えているわ。窓開けたらすぐ隣の塀でしたが、ヒメジョオンがいっぱい咲いてた。大学では土佐弁が気に入られたのか、それなりに友人もできました。すぐ辞めたというのにいまだに連絡を取り合ってる。うん、すぐ辞めたんです。

川浪:すぐ辞めた、ふ〜ん。

三嶽:その部屋のこと憶えているのは当然やろうね。ほとんど部屋に居ましたし。

なんかね。はじめて自分のことをみる、みつめる。そんな時間ができたのかもしれません。川浪さんに、中学高校の頃の私の美術への想いなんかを問われて、何か答えたいんやけど、情けないことに何も答えられへん。

それね、それまで自分と向き合うことがなかったからやと思います。東京って、言葉も違う、友達もいない。そんな場所での一人暮らし。テレビもなかったしね。みる対象は自分しかない、そんな暮らし。そら、何かしら考えるよね。

川浪:数学科が面白くなかったわけではない。

三嶽:うん、そんなんじゃない。もっと基本のところ。

川浪:あ、(そもそも)大学に行ってなかった?

吉良:え、それどういう理由があって?

三嶽:はじめて、自分のこと、考えてしもうたからやないかなぁ。

川浪:ふふふ。

三嶽:美術自体がしたいんじゃなくて。なんかね、美術に近づいて、美術がみたい、知りたいと。そんな風に考えたんだと思う。自分が何も知らんことを知って、やっぱりもう少し、みたいと思ったんじゃないかなぁ、私。

そいで工繊(京都工芸繊維大学)に行きたいと考えるわけです。工繊はそういう意味では適した大学だと10代の三嶽伊紗は考えました。で、日大の担任教官に正直に全部話しました。若い先生やったわ。親身になって応えてくださって、じゃ休学にしましょうと言ってくださいました。

川浪:退学じゃなく休学。

三嶽:うん。

川浪:そういうふうに勧めてくれる先生がいて、もう1回受験し直そうって思って、工繊を。

三嶽:工繊はずーっと行きたかったからね。

川浪:ずっと、っていうのは?

三嶽:高校の時から。ただ、今思うと表面的なことだけ。試験科目と、デザインという言葉に惹かれただけやったと思う。

川浪:で、自分で勉強をして、翌年工繊にトライして合格すると。

三嶽:うん。本当の意味で。初めて目標決めたんだと思う。勉強しました。9月に高知に帰って半年しかないし。はい、宅浪です。

川浪:なるほど。国立受験ですもんね。でも、美術を勉強したいっていうことからいえば、工繊じゃなくて美大っていう選択肢は全くなかったんですか?東京藝大とか。

三嶽:なんでしょうね、あの頃どう考えていたか、自分のこと、ようわかりませんが。もちろん、美大、京芸(京都市立芸術大学)が「おいで、入れてあげる」って言われれば、ホイホイと付いて行きそうです(笑)。そやけど、うまく言えませんが、美術がしたいと思ったんじゃなくて、美術をみたい、知りたいと考えた、そんな気がします。そうじゃなければ、美術部でもどこでも、もっと絵を描いてきたはずやし。

川浪:あぁ、京芸にも行きたい気持ちはあったんですね。

三嶽:そうです。後に、京芸(の大学院)に行きたくなったのは、「みたい、知りたい」が「したい、美術がしたい」になったからでしょう。

川浪:工繊を選んだのは、やっぱり理数系が得意だったから?

三嶽:うん、得意なんやろうか、好きなんやろうね。物理、好きでした。けど工繊は私の偏差値では遥か向こうで。そやし勉強せなあかんかったわけ。

川浪:数学は大丈夫っていう自信はあった?

三嶽:ううん。まったくない。でも他の学校には(受験科目に)社会がある。

川浪、吉良:(笑)

三嶽:工繊はない(笑)

川浪:工繊のなんたるかが、実はよくわかってないのですけど、ロマンチックな数学や物理の世界がちゃんとみえてて、しかも美術も好きだという人間にとっては…。

三嶽:仰ってること。わかります。そう。工繊は多かった。理系って一括りにするのは好きではありませんが、理系にはそんな方、いますよね。時久先生もそのひとりだったと思う。

川浪:考えようでは(三嶽さんに)ぴったりなんじゃないかしら、なんかこれまでとは違う、新しいことができるかもしれないと。

三嶽:そう、そう思います。

川浪:では工繊時代の話を続けて、どうぞ。

三嶽:何から話せばいいか…多分ね、自分の思いが強かったからでしょうが、(京都工芸繊維大学工芸学部の)意匠工芸学科に入学して、授業を受けるでしょ、そしたら何か違うと思うんです。

例えば1回生、入ってすぐの講義。和辻哲郎の風土論。デザインと美術は風土が違うと教わります。和辻哲郎は面白いと思いましたし、惹かれました。けど、デザインと美術を同じ線状でみていた私には、素直にトンと入ってくる話ではありません。

じゃ、デザインと美術、何が違うと自分に問いかける。10代の頭の中、白くなりました。その何が違うのって問いかけが、あとで、京芸(京都市立芸術大学)に行きたいと思ったきっかけでしょうが。その後、長く私のなかに住み着きます。

川浪:デザインと美術の違い…。

三嶽:そう、いままで自分が思ってきたことと違うって感じで。それは私を「非行」に誘います(笑)、大学から逃げようと。といってもたいしたことないよ。まじめに授業に向かわなかっただけ。

川浪:工繊においてはデザインが重要で、ここは美術を学ぶところではないみたいな雰囲気があったってことですか? 三嶽さんが学びたかったのは美術だったのに。

三嶽:うん、そうかな。そうでしょうね。美術がみたい、そんなこと思っていましたから。

吉良:ふ〜ん。

川浪:そこで突き付けられたんですね。自分が好きなのは美術、なのに美術とデザインは違うとかそんな考え方をまず強いられるわけですから。

三嶽:そう、川浪さんのいう通りやろうね。そうやと思う。

そんなんで「非行」に走った三嶽伊紗でしたが、2回生なる頃には課題の制作が面白くなってきて。うん、頭で考えることより眼の前にある制作に身体が動くようになりました。まぁ、単純なんでしょう(笑)

川浪、吉良:(笑)

三嶽:工繊の考え方に染まったのか、理解できてきたのか、引っかかりながらも、何かそのまま進級して、卒業制作にかかりました。

でも、なんとなくデザインと美術の、入学当時から持っていた疑問、それをずーと引きずっていたんでしょうね。就職も決まりかかったのですが、モヤモヤを抱えたまま、自分の中の答えがでないまま、デザインの仕事に就くのが嫌で。怖かったのかなぁ。そう。「美術をしたい」と思いました。で、京芸の大学院を受けることに。

川浪:うんうん。

三嶽:工繊には、非常勤で熊倉順吉*って先生が教えにきておられて。熊倉先生は意匠の先輩でもあるんです。そう、走泥社**のかたです。先生にも、たくさん教えていただきました。卒業後は陶器をしたらどうかなどと仰ってくださいましたが。結局、京芸でもデザインを専攻しました。土って、強く惹かれるけど、なんか行けなかった。

今から思うと、私はデザイン、好きだったんだと思います。ずーっと頭から離れないのは好きでないと、ありえへんよね。

*熊倉順吉(1920〜1985)=現代陶芸家、前衛陶芸集団「走泥社」同人としても活動

**走泥社=1948年から98年まで京都を拠点に活動した前衛陶芸家のグループ

川浪:ちょっと戻っての質問なんですが、美術とデザインの違いにすごく悩んだ時期と工繊にどっぷり染まった時期、その間には何があったんですか?

三嶽:単純に、課題が面白くなった。それだけだと思う。やはり、何より、制作していることが楽しかった。

川浪:違いっていうよりは、じゃあ、(美術とデザイン)その両方を考えたらいいみたいな?

三嶽:そう。本当なら考えるべきやったかもしれませんね。「美術とデザイン」、分からなくとも、その二つをしっかり見ること、大事やったと思うわ。そやけど、私はせんかったんよね。手を動かし制作することにハマったんよね。もう少し客観性が私にあれば良かったと思うわ。

でもね。逆に客観的な眼を持っていたら、今の仕事、制作を続けることはなかったと思う。あの頃は、ただ制作すること、それ自体が面白かったんよね。

川浪:これは以前(三嶽さんから)お聞きしたことですが、両者の違いについて「どう違うんですか?」って、工繊の先生に尋ねたら、2人の先生が…。

三嶽:入学した頃かなぁ。機会があれば、意匠科の先生に「デザインと美術は違うんですか?」と聞いていました。新入生の訳のわからない、唐突な質問、忙しいのでしょうし、ほとんどの先生はいなしはった。そらそうでしょう。そんなに簡単に答えられる問題ではない。その中で、向き合って、時間をつくって答えてくれたのが、黒崎彰先生と羽生正気先生*。お二人とも丁寧にご自分の考えを話してくださいました。

*羽生正気(1940〜1985)=ウィリアム・モリスを中心とする近代デザイン史の研究者

川浪:ほほう。

三嶽:はい、きちんと応えてくださいました。あとで、私も教える立場になって、学生さんの質問にはできる限り、いなすことなく答えようって思いましたけど。なかなか難しい、できませんよね。

川浪:黒崎先生は確か、「違いはない」とおっしゃったとか。

三嶽:そう、黒崎先生は、美術とデザインはつながっているとおっしゃいました。その答えが、多分、私が望んでいた答えなのでしょう。そのあと、3回生からのゼミは黒崎ゼミ、グラフィックを選びます。黒崎先生は、工繊では珍しく、作品制作を続けておられる先生。それも黒崎ゼミを選んだ理由です。

私ね。いつ頃からやろう、デザインと美術のこと聞かれたら、こう答えてる。美術にも工芸にも農業にも、もちろん生活にも、デザインは「在る」。デザインは思考、想いみたいなもので、何にでも在るもの。そやから、デザインと美術を並べて、どうこう言うことはない。乱暴な言い方ですが、そんなふうに答えています。親しいデザイナーの友人には「半分は正しいが、どうかなぁ」と言われます。友人の言う通りでしょう。でもね。ずーっと抱えた「美術とデザイン」の私の答え。自分の中では不思議に納得できてるんよね。

川浪:なるほど。

三嶽:で、黒崎先生のこと。先生との繋がりは長いですね。京芸を出たあとも、何かにつけ呼んでくださり、先生から言われた仕事をしていました。「紙屋院(しおくいん)」もそうです。黒崎先生は、長い間、紙のことを考えられておられました。それで。畳紙(たとうし)の会社の方と、紙を使った作品、モノを扱う会社を立ち上げられます。その会社が紙屋院。私はそこでデザインしたり、モノを制作したりしていました。京芸で親しくなった友人も一緒にやろうと引き込みました。越前の武生には紙漉きするため、よく通っていましたね。

その頃かなぁ、黒崎先生は、定年待たずに工繊を退職し、京都精華大学に職場を移すのですが、精華でも私は長い間非常勤をしました。工繊卒業しても、黒崎先生との関係は長く、たくさんのこと学びましたね。その先生も、もう亡くなられましたが。そういう意味では工繊、ずーっと私の中に生きていたのかもしれん。

(挿図01)

挿図01 紙屋院でのデザイン・制作作品 1985-1987年 紙

川浪、吉良:ふ〜ん。

川浪:いい先生ですね。

三嶽:先生の影響は強いでしょうね。

川浪:また少し話戻って、就職が決まったっていうのはデザイン事務所ですか?

三嶽:ううん、アパレルの会社です。

川浪:その一方で、多治見で陶芸をしたらと言う先生も…。

三嶽:はい。

川浪:いろんな先生たちに目をかけられていた。

三嶽:いや、制作したいという子が少なかったからです。ほとんどの学生は企業に就職、そんな学校でしたから。私が珍しかったのでしょう。

吉良:ふ〜ん。

三嶽:作家でもある美大の先生は、別に教えようとしなくていいと思います。作品つくっている姿を見せてくれれば、何か聞きたい時に応えてくれたらそれでいい、そう思う。もともと、美術って何も教えることはない、そう思う。それで言えば、高校の時の片木先生、そんな先生でした。

でも黒崎先生はもちろん、工繊の先生はみなさん違っていました。教えてくださいました。毎日大学に来られていましたし、時間があれば、学生の部屋、実習室を覗いておられました。そんな学校、珍しいでしょ?あんまり聞かないでしょ?

川浪:うん。で、改めて、京芸の大学院に進学するきっかけは何だったんですか?

三嶽:もちろん、いろんな理由はあります。ですけど、私は美術とかデザインとか、そんなこと関係なく、まだつくりたかったのでしょう。だから、京芸に行こうとした、それが、単純で素直な答えです。

川浪:京芸時代に得た一番のものは?

三嶽:得たもの。いいか悪いか解りませんが、今の生活。芸大にいってなかったら、こんな生活はしてないし。

それから、いま周りにいる友達。グタグタと結果がでないことを、自分の中だけで回していたことを、口にだして話せる相手。そんな相手を得られた。それ、大きいです。いまも変わらず居てくれて、ほんとに大きい。西岡勉さん*とか。

*西岡勉=(1955〜 )関西を拠点とするアート系グラッフィック・デザイナー

川浪:どんな友人関係ですか?

三嶽:どんなって、自分の考えを確認できるところかなぁ。誰でもそうでしょうが。ひとりで考えていると、同じところグルグル回り、抜け出せなくなることありません?そんなとき、信頼できる友人を相手にできたら、言葉にならないものが、自然と口からでてきて、「そうだ」って納得するでしょう。そう、そんな友達です。同じ時代、過ごしてきた彼ら彼女たちは、多くを話さなくても不思議と通じてしまう。一緒に居て、やはり楽しいよね。

川浪:そろそろパートナーのことをお聞きしても?ご結婚の時期は?

三嶽:はい。同級生です。

川浪:それは工繊の?

三嶽:そう、同じクラスでした。名前は前田穂積。結婚して何年か経って、三嶽姓に変えてくれました。卒業後は乃村工藝社に勤めていました。

川浪:同級生で知り合って、卒業後に向こうは就職して、三嶽さんは大学院へ。ご結婚はそのタイミングですか?

三嶽:はい。院出てすぐ。

川浪:大津*にはいつから住み始めたんですか?

*滋賀県大津市坂本にある現在の居住地・制作拠点

三嶽:平成3年(1991)です。結婚してしばらくは桂でした。なんと言っても、仕事場を持つのが夢でしたから、そのために、お金貯めなあかんとか言って、鮭のおにぎりを我慢して、塩昆布に代えてつくり食べていました。

川浪、吉良:(笑)

三嶽:いろんなところ探しました。亀岡から奥に入ったところとか、湖西とか。で、穂積氏が冬、雪が酷くても会社に通える所、そう考えて坂本にしたんです。それにね、穴太(あのう)の石積*も好きで。それも選んだ理由の一つ。

*穴太の石積=坂本地域にみられる特殊な石積みで「穴太衆積み(あのうしゅうづみ)の石垣」と呼ばれる

川浪:穂積さんが乃村工藝に勤務なら、三嶽さんは創作とか、自分がやりたいことに専念できた?

三嶽:彼はお給料を毎月もらう仕事で、贅沢さえしなければご飯は食べていけました。けど、制作費が。

結婚して間もない頃は先にも話しましたが、黒崎先生からの仕事や、工繊の別の先生からいただいた仕事、文具メーカーのアドバイザーなどもしていました。公文の添削先生もしました。それに、院を出てからは、ずっと非常勤講師を。いくつかの学校を掛け持ち、教える仕事*でお金いただいていました。

*1982年度から2020年度まで、京都芸術短期大学、京都造形芸術大学、京都精華大学、京都市立芸術大学、滋賀大学教育学部、成安造形大学などで非常勤講師を務める

川浪:他にはどんな形で収入を?

三嶽:他にしていたことって、そう京芸出た頃かなぁ。杉本貴志がつくった「スーパーポテト」*。若林奮なんかも参加していたものです。工繊で建築なんか横で見ていたせいもあると思いますし、もちろん若林奮も好きでしたから、面白いと思いましたね。

そう、それに美術が美術館やギャラリーの中だけで動いていることが不思議で、疑問をもっていたこともあります。それで何度か建築やインテリアの方達と、建物の中に作品を設置することもしました。目的としていたかどうかは別として、結果収入につながったかなぁ。(挿図02)

*スーパーポテト=1973年にインテリアデザイナー杉本貴志が設立したデザイン事務所

挿図02 壁面作品 1987年 鉄、アクリル絵具、セメント等 E-CUBE・大阪

川浪:なるほどねえ。

三嶽:穂積氏は、私のしている美術ってものが、「たまたまお金にならん仕事や」って言ってくれる人でした。

川浪:たまたま?

三嶽:彼は、世の中にはいろんな種類の仕事があるけど、私のしている仕事は「たまたまお金が入らん仕事」と。お金が入るか入らんか、そんなことは関係ないと言ってましたね。それに家庭のことも、子どもがいて、妻が家を守ってなどと言う人ではなかった。私の思いを大事にしてくれていること、ありがたいと思っていました。

といっても、私自身、情けないことに、どう制作して行きたいのか、どう生きて行きたいのか、自分で自分のことが分からないという、そんな時期が30代半ばぐらいまで続くのかな。

川浪:穂積さんはそう言ってくれたけれど、家庭に入るっていう選択肢も考えたりしましたか?

三嶽:考えてないと言ったら嘘になります。あの頃は、制作も頭の中も、自分が自分の考えていること分かってなかったと思います。けど、もし入れって言われたら、そんな人やったら、別れたかもしれんけどね(笑)

川浪、吉良:(笑)

川浪:私は三嶽さんと年齢が近いので、福岡と京都ではかなり違うと思いますが、(当時の)時代の雰囲気や影響がどんなだったか気になるんですが…。

三嶽:京芸に入学したのが1980 年。振り返れば、80年という時代は大きい。環境の違いも含め、私には、なんて言えばいいか、カルチャーショックなのか。頭の中、掻き回されたような感じでした。掻き回されたって、自分で掻き回しているだけですけどね。今まで工学部の中で過ごしてきた者が、突然美術の中にどっぷり浸かるのです。言い難い感覚でした。

そう。例えばまわりを見れば、版画は絵画の方を向いているように思えたし、工芸と言えば、陶芸は彫刻を、染色は絵画を見ているように思えました。それが妙に不思議で。と言っても、自分自身、デザインではなく美術を考えていたのですから、まったく同じですが。

川浪:ほう、面白い。

三嶽:もっと言えば、形、色、素材。そんな順番をどこかにつけているように感じられて、居心地の悪いものも感じてた。

そう、それヒエラルキー?自分は、美術とは離れた、工学部でデザインを学んでいたから順位など考えたことはなかった。工芸もデザインも美術も区別はしてましたが、横に並び、上下などなかった。元々工芸繊維大学ですから。工芸と工業、それも言葉として理解しているだけです。

川浪:なるほど〜。

三嶽:それからね。画廊で、学校で、何度も耳にしました。作品前にして「これ、デザイン的」。その言葉を聴いて思っていました。「デザイン的」って何?デザインへの蔑視、そう思いました。けどね、言い返す言葉がなかった。もちろんデザインと美術の違いを知りたいと思っていましたが、上下などと思ったことはありません。そんな言葉を口にする「美術」が理解できなかった。今まで自分が考えていたことが、アレッて感じだった。それが私の80年代のはじまりです。

川浪、吉良:う〜ん。

三嶽:重ねて、その頃の映像表現のこと。

工繊は当時、映像設備がいいとかで、先輩や後輩たちは、映像作品をつくる方が多かったですね。で、私も彼らの作品を見に行きます。例えば、ある先輩の作品を見ようすれば、出品者の作品は順番に流されるので、彼のものが流されるまではとにかく待つ、って感じ。実験映像がほとんどで、長い時間、椅子に座り見続ける。正直しんどかった。それが映像作品を直に見る、私の初めての印象となります。

川浪:当時の実験映像の作品を見る苦行、よくわかります(笑)

三嶽:あの時代の騒々しさ。足元を確かめるため、バタバタと動いていた音だと、この頃、思います。そう思うと、我々には大事な、懐かしい時間かもしれません。

川浪:なるほど。

三嶽:80年代が終わる頃、私は30代半ば。本来なら自分の生活も考えるべきでしょうが、いかんせん、制作にも生活にも余裕がなかった。で、20代の頃と変わらない生活が続きます。

川浪、吉良:はい。

三嶽:80年代は、京芸に入学したことから始まり。結婚、仕事の方向と、私にとっては大きな変化の時でした。そう。自分の周りも、みんな、大きく揺れていたと思います。

私は、学校出てどうするか、就職するかどうするか考えます。院の時は、京都デザインセンターでバイトしていました。GKデザイン*です。ゆったりした会社で、私には居心地がよく就職してもいいかなぁなどと勝手に思っていたんですが、そこには京芸の彫刻の先輩が勤めておられ、昼ごはんを一緒に食べてる時、言うんです。「就職なんか止めて、作品つくれ」って。

そう、それで就職するのを止めたって。まぁ、そんな一言で決めるはずはない。心の中、決めていたのでしょう。訳わからん美術やけど、続けていこうと思っていたんだと思います。ちなみに、その先輩もしばらくして退社なさいましたけど。

*GKデザイン=1952年に榮久庵憲司が開設した総合デザイン事務所

川浪:では、そろそろ作品制作と発表の話に移りましょうか。

三嶽:うん。院出てすぐ(1982年に)初めての個展を京都のギャラリーマロニエでします。あの頃の制作って、素材に依るところが大きかった。「カタチをとる」「カタチにする」ってことに、妙に引っ掛かっていたような。いま考えると「カタチ」から逃げようとしていた、そんな気がする。例えば、雨上がりの湿気とか、カタチで見せられないかなどと言葉にもならないこと、グタグタとか考えたりしてましたね。そう。カタチから離れたかったんだと思います。

私には、出自がデザインだという「コンプレックス」があったと思います。劣等感ではない、なんというか複雑なもの、不安感に近い感覚。「モノ」に触れてこなかったという、今から思えば引け目だったのか。初めての展覧会から、とにかくモノがつくりたかったし、モノに触れたかった。それで、当然のように「立体」をつくりました。

川浪、吉良:はい。

三嶽:ただ制作を続け、発表してきました。作品のこと考え、制作する、それ自体、ずーと望んでいた生活ですから、分からないことばかりの美術の中でも、楽しかった。けどね、30歳前ぐらいかなぁ。なんとなく気づくんです。一人、二人と自分の居る場所から出ていくことに。美術をしてた周りの知人たちが制作をやめていくんです。それぞれの生活に帰っていくように、やめるんです。子どもの頃、みんなで遊んでいて、一人ずつ家に帰ってしまい、取り残された感覚です。それでね、初めて自分の足元をみるようになりました。

川浪:自分の表現(の本質)とは、ってことですか?

三嶽:そうかなぁ。いや、そんなきれいなものじゃない。制作だけじゃない、生活も含めて、自分の足元みるようになった。満足なもの、つくれてないことは、当然自分でも分かっているはずだし。そのうえ、褒められもしないし、貶されもしない。そんな中で続けていくことに気持ちが揺れだしたんだと思います。

川浪:それでも、制作し、発表し続けたんですね。

三嶽:はい。グタグタしたまま、続けていましたね。

川浪:ほとんどがギャラリーでの発表で、個展が中心?

三嶽:うん、ギャラリーで。個展もグループ展も。

なんかね。子どもの時、学校からの帰り道、石蹴って、蹴ったところまで進む、少しずつ前に進むじゃないですか、あんな感じ。展覧会を決めて、制作して、前に進む。その繰り返しです。でもね。当然何か吹っ切れないものが、お腹の中にずーっとあるんですよね。

川浪:あ〜、その感覚…。

三嶽:うまくお話しできませんが、自分の気持ちの問題。続けていく方法を、制作を続ける方法を考えました。それで出た答え。「仏師」になればいい、そう思いました。「美術教」の仏師。木喰上人や円空のように、ただ美術だけ思い、周りに振り回されず、制作する。そんな気持ちでつくれたら続けられると思いました。

そんなこと考えていたのが30代前半。前にお話ししていた「家庭」を考えていたのもこの時期。今考えれば、私の過渡期だったのかもしれません。

川浪、吉良:ふ〜む。

川浪:「仏師」のように、という意味をもう少し。

三嶽:「仏師」っていうのは気持ちの持ち方です。周りに動かされず、続けていく自分の気持ちの有り様。多分私は、続けて行くための、自分を納得させる方法が欲しかったんでしょう。そのためには、その答えは私にとって最良の方法でした。ある意味、自分に課したんやと思う。制作、続けていきたかったんでしょうね。

川浪:以前、確か、「依代(よりしろ)と器」という言葉も伺いましたが?

三嶽:「依代と器」は、三嶽伊紗が制作していく手法、「カタチ」をつくる手法だと考えています。

先に少しだけお話ししましたけれど、京芸入った頃から「カタチ」ってことが気になっていました。何て言えばいいのか。カタチが決められない。「カタチをつくる」、それ自体、妙にずーっと引っ掛かってました。

それで、思うんです。「偶像信仰」と「依代信仰」。「偶像」に対して「依代」はカタチを持ってない。その辺り勉強してないから、しっかりしたことは言えませんが。神をカタチづくろうとした「偶像」。一方、例えば、御柱、磐座(いわくら)、鏡など、神が降臨するものを現した「依代」。その違い、面白いと思いました。「カタチをつくる」じゃない。降りてくる場所、それをつくればいい。そう思えたら、なんか楽になりました。降りてきて完成なら、降りてくる前は器。そう、自分の中に「器」がでてきました。

80年代は、よく分からないまま、何か分からないものを探し、過ごした時間だったと思います。結局、自分の歩き方を探していたんでしょう。この時代の作品の写真、見てくださったら…。

川浪:じゃあ、作品を見せてもらいます。(*以下、三嶽さんのPC上でポートフォリオの作品画像を拝見しながらのインタビュー)

三嶽:あの頃のファイバー・アート、見てはりましたよね?

川浪:見てます、わかります。ファイバー・アートは、それこそ素材の領域の言葉が大きい印象でした。たとえばファイバーだけで自立させるみたいな。無理を承知で必死でやってる感じがしたりして。

三嶽:うん。

川浪:そしたら、福岡の美術関係者か誰かにそう話したら、「そんな風な形にしたいんだったら、中に支柱入れればいいじゃないか」と言うので、ファイバー・アートの人たちがやりたいことはそうじゃない、素材の自立、自立する素材といった考えなんだ、と私なりの説明をしてみたり…。

三嶽:うん。そう。

川浪:形が上で素材が下というのとは、逆ですね。素材ありきみたいな、逆転から物申すっていうのも京都らしいな(笑)と思いました。

三嶽:ファイバー・アートの流れ、私もかなり影響受けた。いま思うと、あの時はみんな、何か必死で探していたんやと思います。大事な時間やったと思うわ。

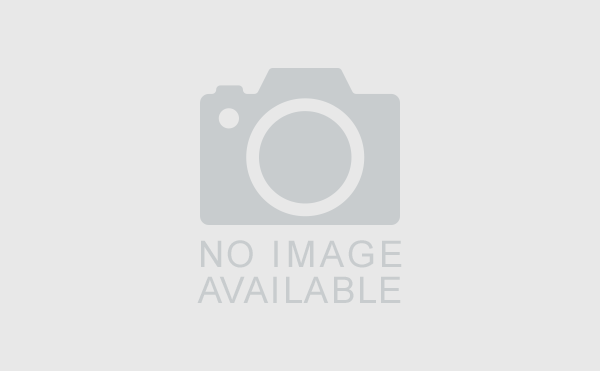

川浪:この作品は紙? 和紙? 80年代の作品は、やはり素材から入るという感じが特徴ですか?(挿図03)

挿図03 個展「光を包む」1984年 楮紙、荏胡麻油、光等 ギャラリーマロニエ・京都

三嶽:そう。先ほどからお話ししていたこと、それは大きい。この時期、武生で紙も漉いてもいましたから。

川浪:ふんふん。黒崎先生の紙もそうだし、熊倉先生は陶芸。いろんな先生方が、三嶽さんにこの素材を突き詰めたらどうかみたいな勧めをされたのも…。

三嶽:えぇ、工繊の先生はいろいろ教えてくださいました。紙は京芸出てからでしたけど。黒崎先生に勧められました。

川浪:提案はいっぱいあった。

三嶽:いっぱいではないですが、提案と言うより、助けてやろう、教えてあげよう、そんな思いからでしょう。(工繊は)美術をしたいと言う学生、少ないじゃないですか。で、たまたま出てきたのが私だったってことでしょう。

川浪:(工繊は)作家志望の人はやっぱり少ないですか?

三嶽:はい。卒業したら、ほとんどの学生は企業に就職しますから、美大に比べれば、少ないでしょうね。

川浪:先輩も後輩も少ないですか?

三嶽:はい。ただ、私の学年には岸さん、岸かおるさんがいてはります。彼女は、広島でアーティストとして制作を続けておられます。それに熊倉先生について陶芸しようとした学生は私の学年にもいてはりましたから、陶芸は何人かいるんじゃないかなぁ。あっ版画している先輩もいてはりました。そう、忘れたらあかん。染色の方もいます。

川浪:ちょっと、伺うのを忘れてて、ごめんなさい。工繊の女性の学生比率はどれくらいでしたか?

三嶽:私の学年、意匠科は半分が女子。入学式のとき、就職担当の先生が、開学以来だと言って頭を抱えてた。入試前、赤本*には、大学全体で女子の比率は5%と書かれてたように覚えてる。意匠科は、他学科に比べて女子の比率は高かったけど、それでも私の学年は多かったかなぁ。

*赤本=教学社が出版している、各大学・学部別の入試過去問題集の総称

川浪:京芸は逆に作家志望が多かった?

三嶽:多くはないかなぁ。デザインの方に行く方もたくさんいます。

川浪:とはいえ、作家志向の野心は持っていた?

三嶽:持ってはったんかなぁ。私はそれこそ京芸入っても、学校行かなかったんですよ。アーネスト・サトウ 先生*の授業ぐらいしか、真面目に出てない。そやし、親しく話す友達、学生の時はほとんどいなかった。うん。でも、野心持ってはったわ。持たなければあかんとも思う。80年代、あの頃の騒ぎに野心がないはずがない。あったよね。ただ私は、芸大に訳の分からない綺麗事求めてきたんよね。そやし、横の騒々しさも横目で見てただけでした。

*アーネスト・サトウ(1927〜1990)=本名佐藤善夫、写真家。フォト・ジャーナリストとしてアメリカで活動したのち、京都市立芸術大学で写真技術と写真史を教える

川浪:また大学に行かなかったんですか?(笑)

三嶽:行かなかった。

川浪:あんなに行きたかったのに。

三嶽:学校も美術も、何もかも、カルチャーショックでした(笑)

川浪:はい。

三嶽:京芸でてから、美術のこと喋る友人ができたからかなぁ。やっと京芸の人間になったように感じた…呆れるよね(笑)

川浪:いやいや、やっぱり自分で納得するための…何か、何かが大事ですよ。

三嶽:やさしいなぁ、その言葉。自分でやっていることが分からんと動けない。悲しいわ。

川浪:それはきっと、ものづくりの人には共通するところかも。

三嶽:うん。やさしいなぁ。

川浪:よく言う話ですけどね。好きだから続くんじゃなく、続けていると好きになる。続けられることが好きにつながる、そういう要素あるかって言ったら…、ありますよね。

三嶽:うん。

川浪:私は美術館(の学芸員)時代、職場の愚痴を友人に何度言っても、辞めるとは一度も言わなかったらしい。それは意地なのかもしれないけど(笑)

三嶽:うん。うん。うん。

子どもの時、母がね、男子と喧嘩して泣いて帰ったら、えらい怒って「意地を持ちなさい」って言ったんです。小学の低学年ですよ。

川浪:さすが高知の女性(笑)

三嶽:みんな多かれ少なかれ、そういうタイプやと思う。

川浪:じゃあ、作品制作についての続きを。

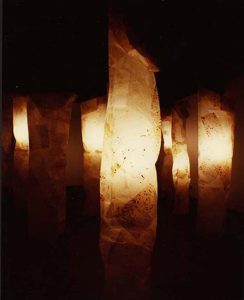

三嶽:はい。「依代、器」と考えだすまでは、先にもお話しした通り、素材を触り、モノをつくっていました。私自身の思いや、周りの状況、複雑なものが絡み合っていたのでしょうが。同時にね。素材の生成もおもしろいと感じていました。例えば紙は、水の中でセルロースが結合するとか、セメントは50年、時間をかけて固まるとか。いま触っている素材、モノが見えないところで動いているように思えて、ワクワクした。小さな幸せです。(挿図04-a,b,c)

挿図04_a 個展 1986年 鉄線 NORTH FORT・大阪

挿図04_b 「第7回国際インパクトアート フェスティバル」1986年 コンクリートなど 京都市美術館

挿図04_c 「アーティフィシャルな位相展 vol.2」 1987年 溶断した鉄板、コンクリート など 天野画廊・大阪

川浪:さっきお聞きした「依代と器」のこと、(作品に即して)もう少しお願いします。

三嶽:自分にチカラがないのは当然ですが、「カタチ」ができない、「カタチ」にならない。そんな思いが続きました。いま思えば、素材を触りモノをつくる、そんな一連の制作が、私には難しかったのかもしれません。カタチ決めて、モノ(立体作品)をつくるでしょ。そうしたらね。うそ臭く思える。なんやろう。変な言い方ですが、自分はモノが在るということに確信持ってないから…などと思ったりしてたんかなぁ。そんな頃、神道の依代を思いだすんですね。偶像に対して依代は、象る(かたどる)、形作るのではなく、依る処を現す。そう考えたら、助けられた気がした。あくまでも私の独りよがりですが。そう、依代の「カタチ」の現し方、いいって思いました。それから、依代の解釈として、「受けるもの」を思い、器が出てくるわけです。(挿図05-a,b)

挿図05_a 個展 1990年 木、シュロ、竹、紅殻、胡粉、楮樹皮など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:畠山崇

挿図05_b 個展 1990年 木、竹など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:畠山崇

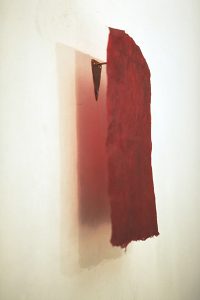

三嶽:そう、この写真です。器、つくりました。(挿図06)

四角い22個並ぶものは、木で箱をつくり白く塗装したのち、バーナーで色がなくなるまで焼いて、水で洗いだしたものです。この丸い器は、木片を合わせ重ね、大きくアバウトな形をつくり、そのあと削りだし丸い器にして、その上に赤く塗装、同様にバーナーで焼いてから水で洗いだしています。バーナーで焼き、水で研ぐという工程は、カタチを無くしたいと考えてのこと。(90年代前半の)この時期しばらく続けてました。

挿図06 個展 1992年 木、胡粉、紅殻など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:畠山崇

三嶽:次の年(1993年)は船をつくりました。船は大きな器。依代です。(挿図07)

挿図07 個展 1993年 木、紅殻など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:畠山崇

三嶽:で、つくっていて、思います。器とか言っていても、結局カタチ追っている。焼いて形を無くそうとしても、無くならないし。何したって、カタチは消えないってことに気づく訳です、当然です。

川浪:「美術」を考えていた時代?

三嶽:うん。美術を考えたなどと立派なことではない。力不足のうえ、アタマの中、整理できなかっただけのこと。

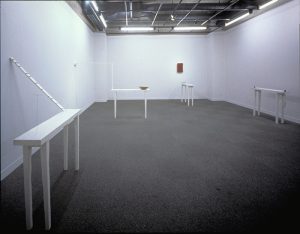

でね、この(1995年の)写真。依代、器などを思い、制作した何年分かの作品を並べ、矛盾したアタマ、整理したいと考えて、滋賀県立近代美術館のギャラリー、あの広い場所に並べたら、何か見えるはずやと思うわけです。(個展の)タイトルも「検索−portfolio」にして。自分が、いま何をしているか見たかった。(挿図08)

挿図08 個展「検索-portfolio」1995年 木、クロモジ、胡粉、紅殻など 滋賀県立近代美術館ギャラリー

川浪:以前は、1995年の個展(「庭―冬の稜線」ギャラリーマロニエ、京都)以降の発表歴のみを(プロフィールに)書いていらっしゃいましたよね?そこが現在に至るターニングポイントというか、リスタート地点ですか?(挿図09-a,b)

挿図09_a 個展「庭―冬の稜線」 1995年 方位磁石、砂、楮繊維、銅鋳造、滑車、弦、温度計、木など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:福田英昭

挿図09_b 個展「庭―冬の稜線」1995年 楮繊維、銅鋳造など ギャラリーマロニエ・京都 /撮影:福田英昭

三嶽:そう、この95年の制作から、カタチへの向かい方、変わったと思います。

川浪:「アーティスト三嶽伊紗」としてのスタート。

三嶽:うん、どうでしょう。多分私は、芸大卒業して10年以上たってから、美術のなかに、なにか文脈みたいなものがあることに気がついた、そう思います。遅いよね。何見てきたのか。文脈って、考え、思い、その組み立て方、進め方、そんなことかなぁ。うまく言えませんが。

川浪:うん。

三嶽:そんなものがあることがいいかと問われれば、もちろん疑問は残りますが、文脈のようなものが、美術の中にあることが、漠然と理解できたのがこの頃でした。それでね。多分それまで「カタチをつくる」ってことが、理解できなかった私が、この時期、「カタチの在り方」に少しだけ触れられた。そんな気がします。

川浪:うんうん。

三嶽:メタファー。簡単にメタファーって言葉を使えるほど、理解できておりませんが。例えば言葉にするならメタファーが近いのかなぁ。自分の思いを、カタチをつくるではなく、すでに在るモノに思いを託せばいい。そんなこと考えました。

川浪:なるほど〜。

三嶽: 一からつくるのではなく、そのもの自体が持っているイメージ、それを出せば。

川浪:わかります、わかります。

三嶽:紙一枚垂らしてもいいって。それで言えるようなことがあるんやって。

川浪:うんうん、うんうん。

三嶽:それで、なんかなんとなく、カタチの現し方、出し方、肌感覚でわかったような、そんな気がしたんです。

川浪:すごく大きいことですね。それが95年で、この個展の年ですね。

三嶽:うん。

川浪:美術の文脈、そのあり方が理解できた、という手応えというか実感が。

三嶽:見えたような、分かったような、気がしただけかもしれませんが。ただ、自分の背負っていたものは、軽くなったように感じました。

川浪:でも、思えば、その前から少しずつおこなってきていたのでは?

三嶽:そうやったら、うれしいけど。(挿図10-a,b)

挿図10_a 個展「庭―あしたの記憶」 1997年 キャンバス、油絵具、蝉の抜殻の鋳造、シャーレ、楮繊維、シリコン樹脂、言葉、木など キュービックギャラリー・大阪 /撮影:畠山崇

挿図10_b 個展「庭―あしたの記憶」1997年 蝉の抜殻の鋳造、シャーレ、シリコン樹脂、言葉、木など キュービックギャラリー・大阪 /撮影:畠山崇

川浪:美術の文脈とご自身の表現との関係について、とても興味深いので、引き続きお話し伺えたら。

ポートフォリオを見ると、2000年代に入ると写真、ピンホール写真*の作品が出てきて、あとラップランドに行ったり…。そして、2007年に初めて映像を撮ってグループ展で発表。モノに依らないスタイルが次第に生まれていきますね。

*ピンホール写真=レンズを使わず小さな穴から光を通して撮影された写真

三嶽:うん。

川浪:カタチと素材の呪縛から、どうやって今につながる一歩が出たんでしょうか?

三嶽:そう。彫刻の友達と話していると、彼らは「モノが在る」、そこからはじまるんですよね。そう感じます。そこに重力があるってね。でね、同じモノを触っているというのに、私は何か違う。私は「在る」ことに疑問持つことから、はじめているようだと気づきます。どこか「モノが在る」ことを信じてないんでしょう。これは、私にとって、大きな気づきでした。なら、無いことから始めればいいと思いました。

モノ、その反対にあるもの、私は映像だと考えます。それなら映像をメディアにすればいいはず。そう思います。ですけど、モノをつくってきた私。簡単に変えられる柔軟な頭はないし、自分を納得させる言葉も、意味など、まったくない。なんかね、うん、映像には手がでませんでした。

川浪:はいはい。

吉良:自分にとって納得できる言葉や意味を見出すのが難しかったということでしょうか?

三嶽:うん、理由。背中押してくれるものやろうか。動画のカメラ買って、映像を教えている友人の授業にも出て、講義を受け、少しずつ始めていましたが、なかなか映像作品、発表できませんでした。私にはハードルが高い。

それでも自分で、自分の背中、少しだけ押しました。2006年の個展(ギャラリーヤマグチ クンストバウ、大阪)でカメラ・オブスクラ*を展示します。その時、ピンホール写真も展示しました。私は、ピンホール写真を動画と解釈しています。カメラを開放した間、その時間を一枚の紙に「ウツス」と考えています。ですから、小さな踏み出しです。少しだけ進められたのかもしれません。(挿図11-a,b)

*カメラ・オブスクラ=ピンホール写真の原理で投影像を得る装置

挿図11_a 個展「あしたの記憶 2006」 2006年 ユリの銀鋳造、硝子、絵具、ピンホール写真、木など ギャラリーヤマグチ クンストバウ・大阪 /撮影:福永一夫

挿図11_b 個展「あしたの記憶 2006」 2006年 硝子、凸レンズ、ピンホール写真、木など ギャラリーヤマグチ クンストバウ・大阪 /撮影:福永一夫

川浪:そして、翌年2007年のグループ展で、ついに映像作品を展示することに。

三嶽:うん、そう。私には、集まっては美術の話を、制作の話を親しくする友人がいます。井上明彦氏*、今村源氏*、日下部一司氏*。私を合わせて4人で展覧会をしようということになりました。

4人各々が2課題ずつだし、それぞれが課題に応え、作品をつくり、並べようという企画。いい機会です、4人一緒ならつくれるって思いました。私は「映像作品をつくる」という課題を彼らに出します。そう、それでつくったのが、初めて発表した映像作品。2007年の「八つの課題」展(ギャラリーヤマグチ クンストバウ、大阪)。(挿図12-a,b,c,d)

友人はありがたいものです。ハードル超えました。一度出したら、もう強い。それからは映像、いっぱい出しています。

*井上明彦=(1955〜 )京都を拠点とする現代美術家。土や水など人間の生存を基礎付けるものに関心を持ち、サイト・スペシフィックな造形表現を行う

*今村源=(1957〜 )京都を拠点とする現代美術家。日常的なものを使ったユーモラスで哲学的なインスタレーションで知られる

*日下部一司=(1953〜 )大阪を拠点とする現代美術家。「意味と無意味の生成」を主題にメディアにとらわれない制作を行う

挿図12_a,b,c 「八つの課題」展示風景 (井上明彦、今村源、日下部一司、三嶽伊紗の4人展) 2007年 ギャラリーヤマグチ クンストバウ・大阪

挿図12_d 搬入後の記念撮影 2007年(下右から日下部、三嶽/上右から井上、今村) ギャラリーヤマグチ クンストバウ・大阪

川浪:映像そのものはどのくらい前から身近でしたか?

三嶽:工繊のときはデザイン科でしたから、写真も8ミリもしました。身近にあったメディアでしょう。そう、そやから逆に、離れたのかもしれませんね。

吉良:ふ〜ん。

川浪:その頃は、いわゆる実験映画、ビデオアートの時代でしょう?

三嶽:うん、そう、そればかり。

川浪:だから映像はわりと身近にやってる人がいた。

三嶽:先にも言いましたが、すぐ横にいました。みんな探していたんですよね。新しいメディアだから、なおのこと探す。時代やから当然だと思うけど、あの頃の映像を見て、いろいろ思いました。

川浪:モノを手放して映像に行くのには、なんかこう、抵抗がありました?

三嶽:はい、もちろんです。

川浪:逆にモノを手放せなくなった?

三嶽:そう。モノから離れられなくなった。

吉良:う〜ん。

三嶽:モノ触っている。そやから、映像を続けられるって思っています。

川浪:ほう。

三嶽:なんかね。ずっと映像だけ触っていると、編集していると、何がいいかわからなくなる。

川浪:なるほど。

三嶽:そう。何がいいか、わからなくなる。朝から晩まで、同じような画面見ているわけで、太陽光から蛍光灯の下、眼も疲れてくる。最初はFinal Cut Pro*、この頃はPremiere Pro*というソフト使って、シャカシャカ進めてます。その速さに、身体が、眼が付いていけない。視覚だけ働くんです。五感の中で、こんな曖昧なものはないと思う「視覚」。それに頼る。ほんと、自分が何を見たいのかわからなくなります。

*Final Cut Pro=Appleが開発・販売する動画編集用ソフト

*Premiere Pro=Adobeが開発・販売する動画編集用ソフト

川浪:編集作業のことですね。

三嶽:そうです。

川浪:画家って、どこで筆止めるんですか?、どこで完成がわかるんですか?っていうのと同じかも。

三嶽:親しい絵描きが「10回に1回ある」って言ってたかなぁ。筆を止めるところがわかるって。

川浪:そういう意味では、映像の方がもっと?

三嶽:もっとかなぁ。絵を描いてないから分かりませんが。絵って、絵の具っていうモノで塗るわけでしょう。でもね、映像って、質量のない、0101で表される数値コードを使うわけです。質量のない色でサッと塗る。はやい。この身体で、頑張って追いかけるけどなかなか追いつけない。走っているのでしょうね、そやし疲れる。

川浪:質量がない映像は無限に。

三嶽:うん。

川浪:万単位ぐらいレイヤー重ねたらどうなのか、とか。

三嶽:万はしないとしても、走れるだけ、やってしまいますね。

川浪:なるほどね〜。

三嶽:そう。次々に現れる像は確かに楽しいです。けどね。すぐに何がいいか、何をみたいか、分からなくなってくる。人の眼は弱いと思う。

川浪:うん。

三嶽:分からなくなる。そんなときは、モノを触ります。手で確かめ、つくるモノ。惚けてしまった頭が覚めてくる。元の状態に戻してくれるような、そんな気がします。

川浪:なるほど、だからモノを手放したわけじゃないんですね。

三嶽:うん。私の場合。映像とモノ、両方ないとあかんような気がします。

川浪:その最新作品、今回の展覧会(「ARTIST FOCUS#05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」)についても、お願いします。

三嶽:高知のお話をいただいた時、シアタールーム*を見て、部屋の構造が眼のようだと思いました。広さも街にある大きな映画館と違って、私には捉えやすい大きさ。この部屋で自分のつくったものを展示したい。眼の構造に思えたシアタールーム、その中に、同じように眼の構造を思わせるカメラ・オブスクラを置きたいと考えました。「眼」の中に「眼」です。

暗い部屋。正直、よほど目を凝らして見ないと見えないことは、ぼんやりと分かってましたが、見えなくてもいい。その状況があるだけでいい。そんなことを考えてました。(挿図13-a,b)

*「三嶽伊紗 カゲヲウツス」展は、高知県立美術館の1階展示室Dと隣接するシアタールーム(上映用の小ホール)の2会場で開催

挿図13_a,b 《曖昧な網膜》 2019-2024年 プロジェクション、レンズ、アクリル、木、スチール

「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館

三嶽: それからカメラ・オブスクラやから、ピンホール写真も展示しようと思いました。一眼レフデジタルカメラのボディを使っています。

ピンホール写真って、カメラを僅かな時間、開放し、閉じる。写真って言ってますけど、(私は)動画を一枚の紙にしたことだと考えてます。映像が一枚の紙に、モノになったと思ってます。モノか映像か、その境界のところにあるようで好きです。(挿図14-a,b)

挿図14_a,b 《曖昧な網膜/カゲ ヲ ウツス》 2024年 (左右の壁面作品)

ピンホール写真(インクジェット・プリント)、額

「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館

川浪:動画というのは、像を結んで定着するまでの時間ということですか?

三嶽:そうです。陽が沈むと15分ほども開放したりします。もう、それ動画でしょう?

川浪:そう考えると化石の作品 (*植物化石とかつての植物の姿を描いたドローイングの組み合わせ)とか、百合のデッサン(*手描きの百合図とカメラ画像の百合、同じ視点の表現を重ね合わせた作品)とかもみんなそうですよね。(挿図15、16)

挿図15 《化石/昨日ヲウツス カゲヲウツス》 2020-2024年 化石、インクジェット・プリント 「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館

三嶽:うん。

川浪:それらが「ウツス」ものとそれを「ウツス」こと。化石になった植物の(イメージ)ドローイングとかは、記憶にないはずの記憶をもとにして太古の植物をありありと描くみたいな感じ。何重にもなった時間が確かにそこにはあるなって。

三嶽:うん。いい言葉。

川浪、吉良:(笑)

川浪:吉良さんからも、ぜひ気になることを聞いてください。新作の個展やってる時にインタビューする機会って、今までの方ではなかったんですよ。せっかくだから今回の展覧会の作品のことからも。

挿図16 《ユリ/今日ヲ ウツス》2024年 インクジェット・プリント 「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館

吉良、三嶽:うんうん。

三嶽:なんでも言ってください。

吉良:あの、その科学への興味が芽生えて、でも同時にその美術もやってみたいって、たぶんこう両輪で進んできてるんだと思うんですけれども、「科学を美術で解き明かしたい」*っていうのは三嶽さんにとってどういう意味を持つのでしょうか。

*吉原美惠子「三嶽伊紗のしごと−みているもののむこう」 図録『三嶽伊紗のしごと みてい流もののむこう』 徳島県立近代美術館 2014年

三嶽:そんなおこがましいことを(笑)。でも「美術を数学で解きたい」とは、随分前から言っています。連立方程式を立てられないか、などと考えたこともありました。笑うよね。

吉良:今回の展覧会ともこの言葉がすごく響き合ってるなと思うんですけれども。

三嶽:ありがとうございます。それやったら、うれしい。高校の時、数学の授業で描かれた、綺麗だと感じた板書。大学入って、荒川修作を知って、美しいと思ったこと。その二つが続いていたら、うれしい。

吉良、川浪:はい。

三嶽:でもね、板書の方が好きかもしれんと思うわけです。

吉良、川浪:(笑)

三嶽:でね。荒川修作が絵に込めたもの。数学の板書の伝えようとしたもの。その違いが私には大切なんやろうなって思います。

吉良:うん、うん。

川浪:逆に、「美術を科学で解き明かしたい」というのでは?

三嶽:はい。(そうも)言いました。

川浪:(笑)

吉良:あぁ、反対か。

川浪:いや、でも両方でしょう、きっと。

三嶽:うん、そう。同じことでしょうね。

川浪:展覧会のことなんですが、会場内にあるパネル、三嶽さん自身の言葉が掲載されたパネルに「情緒的」*という表現が出てきて、ドキッとしたというか、思いがけない感じでした。

*三嶽伊紗「H氏との会話。そのあとで。」 図録『三嶽伊紗/カゲ ヲ ウツス』 高知県立美術館 2025年

三嶽:情緒的。できうる限り情緒、感情に流されたくないと思ってきました。けど、正直、反面、「それって、どうよ」って思ってる。

川浪:事実と情緒は対概念ではないけれど、(科学においては)情緒は排除するものであったりするじゃないですか? 情感込めて科学的な観察画を描くなんて絶対教わらないですよね。

三嶽、吉良:うんうん。

川浪:科学の世界ではあるべきものを描くのだから、あるがままじゃないんですよね。客観的な事実を描けってこと。美術といえば(一般的に)情緒とか情感とかが大事だと思われているけど、ご本人が情緒という言葉を出していたので、客観性や事実、それと情緒をどんな風に考えているのかなと。

三嶽:うん。

吉良:(情緒的で)ありたくない?

三嶽:うん。ありたくない。そう、情緒に、感情に流されたくない、抗ってきたと思います。

でもね。いつ頃からかなぁ。客観性ばかりもどうかと思っています。私の力不足はもちろんですが、なんかね、空虚に、表面的に感じてしまう。もうひとつ、中に入っていけない。そう思っています。もう誰に断りをいれることもない。出してもいいかと思っています。

川浪:もう出してもいいんじゃないか…。正直に言っていいですか? 今回の映像作品*はかなり情緒的だと、私も思いました(笑)

*(挿図13-a,b)《曖昧な網膜》 シアタールーム内の映像インスタレーション

三嶽:そうです。特にシアタールームの映像なんかそうですよね。展示するの、正直少々怖かったですが。カメラ・オブスクラ通してみる映像やからいい。そんなこと、自分に言い訳したりして。そう。私は、情緒的にしたかった。

川浪:月あるし、鳥いるし。

三嶽:そうそう、月は三日月やし。

川浪:雲が流れてるし。

三嶽:そうそう、もう、流されてもいい。

川浪:日本画的とも?

三嶽:そうしたかったんやろうね。

川浪:水墨画のようにも。

三嶽:そう、水墨画。好きな世界。

川浪: 2014年の徳島県立近代美術館での大個展、この時はやっぱりミニマリストとしての要素強かったような気がします。

三嶽:最後の1点だけ、ちょっと違いましたけどね。雪の中ずーと続く道の映像。(挿図17)

挿図_17 《シロイ夜》 2014年 プロジェクション 「三嶽伊紗のしごと−みているもののむこう」徳島県立近代美術館 2014年 /撮影:米津光

川浪:それが今は?

三嶽:「もうええ」と思ってます。

川浪:もうええ?

三嶽:うん。情緒だしてもいい。抗うこと、やめてもいいか。そんなこと思っています。

川浪、吉良:うん。

川浪:具体的なプロフィールに戻りますけど、パートナーの穂積さんを亡くされたのは何年ですか?

三嶽:えっと2012年、13年前です。

川浪:ご病気で。

三嶽:そうです。腎臓の病気。で、亡くなる前は透析してました。あの頃は世の中大変な時期だったでしょう?

川浪:はい。

三嶽:食事療法しながら、仕事は変わらず頑張っていました。しんどいはずやのに、一言もしんどいとか言わなかったし。亡くなる直前まで、笑い顔しか見せなかった。

川浪:ギリギリまで働かれていたんですね。

三嶽:うん。亡くなった直接の原因は動脈瘤ですから、突然です。

川浪:そうでしたか。

三嶽:彼の病気に向かう姿、残ります。

川浪:以前に大津のアトリエに伺ったとき、穂積さんの遺骨は納骨できないと言って、ずっと側に置いてらした…、愛犬マルちゃんのことも聞いていいですか?

三嶽:もちろん。

川浪:マルチーズの。

三嶽:違う、雑種です。

川浪:雑種? でもマルチーズっぽかったですよ。

三嶽:(笑)名前がマルやからね。

川浪:この子は穂積さんが連れてきた。

三嶽:うん。

川浪:何年頃?

三嶽:うん、亡くなる6年ぐらい前かなぁ。私が50歳になるとき、「50歳の記念に飼い始めよう」と、彼が「世話する」と言って、連れてきてくれました。ほんとに、会社から遅く帰ってきても、散歩に連れて行ってくれました。

川浪:お二人の仲の良さが伝わってきますねえ。そのマルちゃんも確か去年…。

三嶽:うん、6月に(18歳で)亡くなって。

吉良:ふ〜ん。

川浪:穂積さんやマルちゃんが亡くなったことも、「もういいや、情緒的でも」っていう作品の変化につながりますか?

三嶽:うん。多分、大きいでしょうね。

川浪:(私たちの世代は)年齢的なことと、プラス身の周りの変化ってやっぱり大きい。お父様もお母様も近年亡くされていますよね。

三嶽:そうです。父が2020年。で、母が2022年に逝き、母の葬式の日に私が脳溢血(で入院)。

川浪:はい、それを後で聞いてびっくりしました。

三嶽:みんな、どこか身体にきますよね。故障もありますよ。

川浪:本当にそうですねえ…。

では、そろそろ最後の質問なんですけど。若い人に、アートを目指す人でもそうじゃない人でも何かアドバイスがあれば、ぜひ。それと三嶽さん自身、これからどうしたいとお考えかということ、その2つをお願いします。

三嶽:うん。若い方と私たち、考えてること同じだと思っています。学生さんたちと喋ってて、何も変わらんって思っていました。

川浪:今も教えてるんですか?

三嶽:いいえ、今は学校には行っていません。以前、美術を一緒に考えた学生さんたちって、もう30、40になったりしていますが、学生の頃と変わらず話しています。時間がいくら流れても、彼らも私も、結局、変わらず抗っているし、みたいと思う欲は同じ。背負っているものも変わらない、そう思います。

川浪:うん。

三嶽:彼らへのアドバイス。私が言えることなど何もないです。

「これからどうしたいか」って、どうしたいかは言えませんが、ただ言えることは、自分に変化を感じたこと、それは自分のこれからに続くんだろうと、そう思う。なんかね、「終いがある」ことがわかった、ってことかなぁ。今まで分かっていたのに、意識することなどなかった「終い」。それが、みえた。そんな感じ。

川浪:じゃあ、お終いに向けての表現とかについては、いかがですか?

三嶽:「終い」について思うことは、いろいろあります。

例えば脳溢血の後遺症。身体の何箇所か、痺れているんですね。違和感です。でね、当たり前のこと、身体(からだ)が在るって感じる。いままで制作する中、あえて遠ざけていた身体です。眼、視覚以外、身体のことを考えたこと、ほとんどなかったと思います。それが、身体、常に感じるんですね。今までなかった感覚です。そう、身体が自分のすぐ横にきました。自分が、それを、どう感じ考えるか、これからみたいと思っています。

(*追記:インタビュー会場の時間制限のため、インタビューは上記で中断した。下記はその後、場所を変えて続けた会話からの抜粋)

三嶽:そのうえで。映像のことを思うかなぁ。私にとって、映像の基にあるものは夢で、これからどんな夢をみるのか、知りたいと思います。終いに向けて、今を、淡々と続けられればいい、そう思うかなぁ。

高知県立美術館の会場前の三嶽伊紗さん(2025/02/16)

「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館

「ARTIST FOCUS #05 三嶽伊紗 カゲ ヲ ウツス」高知県立美術館 2024-25年 /撮影:河上展儀、提供:高知県立美術館