寺内曜子 インタビュー Interiew with TERAUCHI Yoko

寺内曜子インタビュー

2025年7月30日

東京都練馬区 寺内曜子氏自宅・スタジオにて

インタビュアー:小勝禮子、川浪千鶴、正路佐知子

紹介文・質問事項作成:小勝禮子

ポートレイト・作品写真提供:寺内曜子

写真撮影:川浪千鶴、正路佐知子

書き起こし:木下貴子

編集:小勝禮子

公開日:2025年10月5日

寺内曜子氏

左より寺内氏、インタビュアー:小勝禮子、川浪千鶴

左よりインタビュアー:正路佐知子、寺内氏、小勝

寺内曜子 現代美術家

1954年、東京都生まれ。1977年女子美術大学芸術学部造形学専攻卒業、1978年同大学研究科修了、1979-1981年St.Martins School of Art, Postgraduate, Advanced Course in Sculptureに学ぶ。1983-84年ヘンリー・ムーア財団フェローとしてロンドンのCamberwell School of Artでアーティスト・イン・レジデンス。1979-1998年の20年間ロンドンに在住して、イギリスを中心に作家活動。1998年両親の介護のため帰国し、1999年より現在まで東京在住で作家活動( 2002年10月~ 2020年3月まで愛知県立芸術大学准教授・教授(07~)、愛知にも在住)。

「世界を分断する対立関係」に疑問を持ち、1980年代初めから内/外、表/裏などの対立が実は言葉の上だけの区別であることを具体的に形で現わした《Torn》,《Hot Line》シリーズなどの彫刻を制作し、評価を得る。さらにそれを発展させて、対立を出現させているのは私たち人間自身であることを、人間の知識や視覚の限界を体験させるようなインスタレーション、《空中楼閣 Air Castle》(1991-)、《パンゲア》(2017-)などで表現した。その後、2000年代から寺内の思考は二項対立を越えて、「一対多」の対立をも無効にするような《一即多多即一》に進んでいる。寺内の作品制作は従来の固定した「世界の見方」に対する疑問を喚起し、「分断」を回避することに向けられている。

主な個展に、Coracle Press(ロンドン、1983)、かんらん舎(東京、1991,1992,2017他)、Victoria Miro Gallery(ロンドン、1987,1993他)、アプタイベルク美術館(ドイツ、メンヒェングラートバッハ、1992)、Chisenhale Gallery (ロンドン、1994)、ギャラリーαM(東京、2001)、慶應義塾大学アートセンター(東京、2017)、ふじ・紙のアートミュージアム(富士市、2021)、「パンゲア」豊田市美術館(2021)、 HAGIWARA PROJECTS(東京、2023)など。主なグループ展に「The Sculpture Show」(Hayward Gallery,ロンドン1983)、「色彩とモノクローム」(東京国立近代美術館、1989)、「第26回今日の作家展’90<トリアス>」(横浜市民ギャラリー、1990)、「Papier=Kunst 3」(Neuer Kunstverein Aschaffenburg, ドイツ,1997)、「空間体験」(国立国際美術館、大阪、2000)、「Acts of Renewal」(Victoria&Albert Museum,ロンドン、2002)「International Exhibition by AUA 2013 “ NANAIRO “」瀬戸内国際芸術祭2013(龍潜荘、女木島、香川、2013)、「Schema/Sukima」( Laure Genillard London,2014)、「引込線/放射線」(埼玉、2019)、「空間の中のフォルム」(神奈川県立近代美術館、2021)、「釜山ビエンナーレ2024 Seeing in the Dark 」(韓国、釜山現代美術館、2024)など。

本サイトの寺内曜子のデータベース https://asianw-art.com/terauchi-yoko/

挿図 別に断りのないものは寺内曜子の作品 サイズは高さ×幅×奥行(cm) 提供:寺内曜子氏

小勝:それでは寺内曜子さんのインタビューをこれから開始したいと思います。私はメインでインタビューをさせていただきます小勝禮子でございます。よろしくお願いいたします。

寺内:よろしくお願いします。

川浪:川浪千鶴です。よろしくお願いいたします。

寺内:よろしくお願いします。

正路:正路です。よろしくお願いいたします。

寺内:よろしくお願いします。寺内曜子です。

小勝:はい。今回のインタビューの趣旨といたしましては、ご本人の芸術論とか作品論だけではなくて、今までアーティストとして、生きてこられた軌跡といいますか、ライフコースを、特に女性の中堅以上の実績のあるアーティストの皆様におうががいして、それによって今現在、これからアーティストになりたいとか、アーティストにならないまでも何か職業を持ってずっと同じ道を進んでいきたいと思うような次の世代の方々にとって役に立つような、そういうお話をうかがえたらと思います。ちょっと個人的なことも含めていろいろお聞きしたいと思いますので、差し支えない範囲でお答えいただければと思います。

寺内:はい。

■ご両親のこと、生い立ち

小勝:それでは早速ですが、まず生い立ちについておうかがいいしたいのですが、いつどこでお生まれになって、ご両親はどういうバックグラウンドの方であったかというところから、お話いただければと思います。

寺内:私は1954年、東京の練馬区に生まれました。

小勝:はい。

寺内:いま住んでいるこの家で生まれ育ちました。

小勝:はい、それでお父様は(どういうご職業の?)

寺内:父はですね、音楽の教科書の出版社の社員でしたが…

小勝:はい。

寺内:その会社の立ち上げから関わっていました。

小勝:あぁ。

寺内:とてもクラシック音楽が好きな人間で…

小勝:えぇ。

寺内:両国で生まれ育った下町っ子なんですが、野暮なんでクラシックをやってました(笑)。

一同:(笑)

寺内:それでいま住んでるこの家は、実は父の一家の戦争中の疎開先だったんですね。

小勝:あぁ。

寺内:ですので、3月10日の東京大空襲を逃れることができた。

小勝:あぁ、それはよかったですね。

川浪:よかったですね〜。

小勝:この辺りですと当時はまだそんなに家がない感じだったんでしょうかねぇ。

寺内:そうですね。住宅地ではありますが、畑も多かったと思います。

小勝:えぇ、えぇ。

寺内:でも大空襲はここから見えたそうですよ。

小勝:う〜ん。

寺内:それで彼の両国の家も焼けてしまったので、それ以降ここに住んでいるという感じです。

小勝:はい、で、お母様の方は?…

寺内:母は、戦前の日本統治時代の朝鮮で日本人の両親の元に生まれ育って、敗戦で引き上げてきました。

小勝:あぁ。

寺内:それで、…

小勝:お父様とはどういう関係でお知り合いに。

寺内:母も実はクラシック音楽が好きで、その父の会社に勤めて、それでまぁ父に(笑)見初められてということで。

小勝:職場結婚で。

寺内:職場結婚ですね、はい。で、母は結婚後は専業主婦だったんですが、私が、まだ幼稚園の時に祖母が脳卒中で倒れまして、5年間うちで寝たきりの祖母を介護していました。…

小勝:はい。

寺内:で、まぁ祖母を看取ったあとに、それまでの介護生活から急に自由な時間を得たので、それで何かやりたいといろいろやった結果、シナリオ?

小勝:はい。

寺内:映画のね、シナリオ(脚本)に興味を持って。

川浪:えぇ。

寺内:うちの両親、映画がとっても好きなんです。2人とも。

小勝:ほぉ〜。

寺内:それで、シナリオ研究所というところに通い始めまして…

小勝:えぇ。

寺内:それで、あの、(『シナリオ』誌の)新人シナリオコンクールの公募に作品を出したらば、入賞したりして…

小勝:すごいですね。

寺内:それがきっかけでプロの脚本家になって。

小勝:えぇえぇ。

川浪:へぇ〜!

寺内:寺内小春って言いまして、あのNHKの朝の連続ドラマなんかやったりとか。

小勝、川浪:えぇ、すごい。

寺内:「はね駒」*っていうの、覚えてます?

*「はね駒」(はねこんま)は、NHK連続テレビ小説の第36作として1986年(昭和61年)4月7日から10月4日まで放送されたテレビドラマ。斉藤由貴主演、寺内小春作。

川浪:はい、はい。

寺内:それとか「イキのいい奴」*。

*「イキのいい奴」は、NHK総合テレビジョンで1987年1月7日~3月11日に水曜ドラマ枠で放送されたテレビドラマ。脚本の寺内小春は『麗子の足』(TBS)と本作により第5回向田邦子賞を受賞。

川浪:(「はね駒」は)斉藤由貴ちゃんが出てました。

寺内:それです。

小勝:(笑)

寺内:だから、母はもう私が中学生の終わりぐらいからは(仕事として)書いてましたね。だけれど、私のお弁当を作ってくれたりとかはしてましたけれども。

小勝:えぇ。

寺内:1回あの、私が高校の時ですね。母は腰のかなりひどいヘルニアで寝こんでしまったんです。

小勝:お母様が?

寺内:それだけれども仕事があるから寝ながら(笑)書いていて。その時から夕飯の担当は私になりました。弟がいるんですよ、3歳年下の。

小勝:えぇ、えぇ。

寺内:ですから大学に行ってる時も、夕飯の時間がくると私は家に帰って作ってましたね。

川浪:ふ〜ん。

小勝:なんか、(今で言う)ヤング・ケアラーというほどでもないかもしれないですけど…

寺内:まぁちょびっとね(笑)

小勝:えぇ。

寺内:でも母のヘルニアはその後は治りましたけど、ただまぁ1カ月ぐらい寝込んでましたね。だから常に家の中でそうやってね、執筆をしてる親の姿を見て育ったというところが、普通とはちょっと違うところかもしれません。

小勝:なるほど。

寺内:で、両親ともに戦争中にね、10代を過ごしたので…

小勝: はい。

寺内:戦前これが正しいと言っていた大人が、敗戦後同じ口から180度転換した事を言っているのを見ていますから、権力者の言動に対してはかなり批判的な考えは持っている方でしたね。代わりに個人個人の価値基準や心の自由は何よりも大切だと言っていました。

小勝:はいはい。

寺内:その辺はやっぱりいろいろ聞きましたね。母はあの日本統治時代の朝鮮で過ごしてたから、どんなに政治家が差別はなかったって言っても、あったというのは当然知ってますしね。(寺内さん追記:母はN H Kの大河ドラマの「西郷隆盛」の脚本依頼を西郷は「征韓論」を主張した人物ゆえに執筆を断っている。)

小勝:なるほどね。

寺内:父は、まぁ両親とも読書好きなんですけれども…

小勝:えぇ。

寺内:三島(由紀夫)と同い年だから、例の1970年あの割腹騒ぎでも「三島は全部読んでたけども、やんなっちゃった」って言ってましたね。同じ戦争の経験をしてもね。

小勝:大正生まれとおっしゃると何年生まれですか?

寺内:大正14年です。

小勝:大正14年、はぁ〜。

寺内:母は昭和6年。だから2人とも大学では勉強をすることができなかったんです。父の場合は大学に行っていたんですけれども、授業なんか当然ないし。母は、日本に引き上げてきた時が14、5歳で、家族で初めての日本での生活に追われて、やっぱり、大学に行くことはできなかったんですね。

小勝:う〜ん。

寺内:だからそう言うこともあって、たぶん私や弟には、好きな道をね…

小勝:なるほど。

寺内:進むということに対してはとても協力的な親でした。

小勝:それはあの、女の子だから男の子だからっていう区別じゃなくてですね。

寺内:そうじゃなくてね、はい。

小勝:それはいいですね。

寺内:いいですね。

小勝:弟さんは芸術関係には?

寺内:いや全然。

小勝:全然?

寺内:彼は理系です(笑)

小勝:あぁそうですか。それではまぁ…

寺内:ただ音楽は、あの彼、絶対音感も持ってますし。

小勝:えぇ〜。

寺内:で、父は音楽でしょう。母もピアノを弾くの好きだしね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:で、私もピアノのレッスンは受けたのに結局は何の関係もない美術にいってしまったということはありますね(笑)。だから弟の方がその意味では、両親のね、音楽好きのところは引き継いだと思います。

小勝:なるほどね。それではその〜、曜子さんが美術との関わりというのはいつから、美術を意識されたのでしょうか…

寺内:意識したのがわからないぐらい、もう子どもの時から好きでした。

小勝:あ〜そうですか。

寺内:両親に聞くと、本当にやっぱり絵を描いてたって(笑)

小勝:ふ〜ん。

寺内:一人で絵を描いたりとか、なんか作ってたりとかはしてたみたいですね。

小勝:えっと、まぁこちら東京ですので、展覧会なんかももう…

寺内:そうなんですね、はい。

小勝:自由に観に行かれることができて。

寺内:一番最初に行ったのはたぶん…なんでしたっけ、あの素朴派の絵。

小勝:アンリ・ルソー*ですか?

*アンリ・ルソー(1844-1910)フランスの素朴派の画家。

寺内:アンリ・ルソー展*。西武池袋でやってたのを。

*「アンリ・ルソー展」池袋西武百貨店、読売新聞社主催、1966年9月3日―28日。

小勝:あぁそうですか。

川浪:ほぉ〜。

寺内:ま、見に行ったりとかしてますね。

小勝:なるほど。

寺内:あと、うちのお墓が谷中なんで、お墓参りに行くと、帰りに歩いて上野のね、美術館に寄ってくっていうのが割とコースみたいな感じ(笑)。

小勝:それはもう小学校とか。

寺内:そうですね。はい。

小勝:小学生ぐらいから。え〜中学生になってからはもう…

寺内:もう自分で行ってます。

小勝:えぇ、ご友人なんかとご一緒に。

寺内:はい。

小勝:小中学校は公立ですか。

寺内:公立です。ここから歩いて行けるところです。

小勝:えぇえぇ。それで高校は?

寺内:高校は女子美の付属。

小勝:あ、そうですか。高校から女子美に。

寺内:そうなんです。とにかく絵はずっと好きだったので。

小勝:えぇ。

寺内:あの〜高校選びでは一番 美術のね、授業の多いところっていうのが。今は都立芸術高校っていうのがね、あるんですけれども私の時はなかったんですよね。

小勝:えぇえぇ。

■女子美術大学附属高等学校から女子美術大学に

寺内: だから私が受験した時は、そんな全部はね、全国レベルでは調べてませんでしたけれど、女子美の付属*というのが一番、あそこはあの普通科とは表向きには言ってはいるんですけれども、美術の授業の時間は多いわけです。

*女子美術大学附属高等学校・中学校 歴史:1915年私立女子美術学校内に、女子美術学校附属高等女学校を開設。1916年私立佐藤高等女学校に改称。1951年女子美術大学附属高等学校、同中学校に改称。http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/about/history/

小勝:なるほど。あの杉並に今もある。

寺内:そうです。はい。

小勝:はいはい。

寺内:で、ここからね、バス1本で行けるんですよ。

小勝:あぁ、そうなんですか。あぁ、そういうことで大学もそのまま(女子美術大学に進まれて)。

寺内:そのままですね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:私はそんなにあの、なんて言うんでしょ。「私は絶対作家になる!」とかね「画家になる!」とかいうようなタイプではなくて「好きだからやる」っていう、あれですね、はい。

小勝:そもそもその前から…

寺内:ただ、好きの度合いが強かったかもしれません。小学校の時の図工の先生が実はとっても良くて。ただ綺麗に描くのよりもなんかやっぱり(笑)、楽しくやるっていう方向にね、やらせてくれて。立体工作なんか、珍しい素材を使ったりとか、それもあの例えて言うと洋服生地を巻いている紙の芯なんか捨てられるでしょ? 芯の筒なんか。

小勝:はいはい。

寺内:そういうのを図工室に持ってきて、生徒に好きにね、それを使わせるとか、とってもあの、私から見たらいい先生だったんですね。ところが中学に入ったら、これって本当に失礼なんですけれども東京藝術大学出た…

一同:(笑)

寺内:絵が上手なだけの先生で。まぁ油絵の描き方を教えてくれたんですけれども、その小学校の先生の自由さの方が私の…

小勝:あぁ、なるほど。

寺内:気性には合ってたので、中学校の授業が終わったら、わざわざ小学校に寄って、小学校の美術クラブなんかに入って小学生と一緒に何か作ってたって(笑)。そういう「好き」さですよね。

川浪:へぇ〜。

小勝:その小学校の先生は特に自分が作家活動をしてるとか、そういう方ではない。

寺内:知りません、作家という概念のない年齢でしたし。なんかそういう作家至上意識は私はいまだに、もしかちょっと薄い方かもしれませんね。はい。だから今、美大の先生をするようになって、今だと学部の1年生から「私は作家です」って言いますから…(笑)

一同:(笑)

寺内:全然私と違うな〜とか思って聞いてますけど(笑)

川浪:ふ〜ん。

寺内:私は本当にあの、好きなことがあるっていうことで、その段階で満足しちゃってる(笑)

小勝:でもそういうね、好きだという曜子さんのお気持ちを、そのままもうご両親は(受け止めて)

寺内:そうですね。

小勝:それならそうしなさいということで。それはいいですね。

寺内:あとね、あの小学校の図工の先生の授業は5年生からだったんですね、私たちの頃は。それまでの1年生や3年生の図工の授業の担当は別に美術の専門の先生ではないですよね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:小学校って全部の教科を一人の担任が受け持っていました。

小勝:そうですよね。

寺内:それであの〜、3年生ぐらいのときかな。たまたま担任が体育の先生で。その先生もすごくいい先生ですよ。だけど絵の点はあんまり良くなかったのね。だけどその採点をまず親からして(笑)、「先生は分かんないから気にしなくていい」って(笑)

一同:(笑)

寺内:そういう親でした。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:で、逆にあの勉強の方の点も別に良くなくても何も言わない親だったので。だからそういう世間でいう優等生という存在をあまり認めていない、なんかあの、よっぽど戦争中に国が言っていた価値観が、敗戦直後180度転換し嘘とわかった経験をして嫌になったんでしょうね。そういう上の権威とか、それが決めた決まりみたいのに従わなくても良いと。だからあんまりそういうところで、しっかりやれと言われなかったので助かりました(笑)

小勝:それで女子美術大学にそのまま高校から進むと。

寺内:はい。

小勝:でも一応受験をするわけですね。

寺内:一応受験はします。

小勝:えぇ。それでえっと造形デザイン?なんでしたっけ? 女子美術大学での(専攻は)。

寺内:造形学専攻ですね。

小勝:造形学専攻、はい。

寺内:なぜ私は造形学を選んだかっていうと、女子美の付属の時は、絵画の授業と、デザインの授業っていうのは別なんですね。先生も違う先生で、中で教えてくれるカリキュラムなんかも違うんですが。私は絵画志向ではないのはわかったんですけれども…

小勝:ふ〜ん。

寺内:でもデザインも果たしてデザイン好きかなっていうのがありまして。

小勝:えぇ。

寺内:自分で大学には行きたかったわけですね。美大に入って創作を続けたかったんです、けれども日本の入試のシステムだと、もう初めから日本画とか、初めからグラフィックデザインとかね、最初から分かれてて。それがこの造形学専攻っていうのは、学部の4年間の最初の2年間がいろんな課題があるんです。絵画があったり、版画があったり、立体があったり、コンピューター・グラフィックがあったり。コンピューター・グラフィックっていっても、今と全然違いますよ。

一同:(笑)

寺内:線1本描くのに何時間みたいなね、そういう時代ですけれども。まぁ、そういうふうにいろいろな課題をやって、その2年間が過ぎたところでね、3年生からは自分がやりたい専門というかコースを決めて、それからでいいという、ちょっと自分の適性を考える時間の余裕をいただける専攻だったので、そこが気に入って入りました。

小勝:はい。それで実際3年生からそのご自分の好きなことを。

寺内:そうですね、はい。それでまぁ3年からは自由制作なんです。

小勝:えぇ。

寺内:それで、造形学には先生は数名いらして、そのうち一人の先生のゼミというか研究室に移動するんですけれども。最初の2年間で、それぞれの研究室を担当する先生方には習ってるわけなので…

小勝:えぇえぇ。

寺内:そこで一番馬が合った先生が、後藤伸三郎先生っていって。

小勝:あ〜。

寺内:実は彼はあの富士重工にも勤めていた産業デザインの方で。ID(インダストリアルデザイン)か、その当時。今はどういうかわかりませんけれども。で、彼の研究室は木工ゼミという名前だったんですね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:で、まぁ後藤先生が実は母と同い年で(笑)、やっぱりちょびっと似てるんですね、価値観が、母なんかと似てて強制しない、「教えないのが自分の教え方だ」という(笑)、まぁ悪い言葉で言っちゃうと放任なんですけれども。

小勝:えぇえぇ。

寺内:でも私はとにかく自由に自分の作りたいもの作りたかったので、その後藤先生のゼミに入りました。で、「木工」にとらわられず、自由に制作していました。この時、同級生に金工ゼミで鉄の彫刻なんかを作ってたりとかいう子もいて。

小勝:えぇ。

寺内:それで、金工ゼミは林利根先生っていう、二紀会の彫刻に所属している、利根川の利根って書くんですけどね。

小勝:林利根さん?

寺内:利根って書いて、としねって読む。

小勝:利根川の利根で。

寺内:林先生からは、1、2年の課題の時に銅の鍛金をはじめ、金工の技術は習ってはいたんですけれども。鉄の抽象彫刻は彼自身が作ってるのを見てちょっと興味が湧いて。鉄の溶接って見た目は怖そうだけどやると簡単なんですよ。

一同:(笑)

寺内:当然上手にやるのはまた別ですけれども。

小勝:えぇえぇ。

寺内:で、試しにやってみたら、そこでちょっと面白くなって、あとはもう金工室に入り浸りでしたね。

小勝:はぁ〜。

寺内:で、そこでまぁ林先生が自分が二紀会に出してるってこともあって、「出してみたら」なんていうので3年か4年の時に出したんじゃないかな? 1、2度ほど(笑)

小勝:入選なさって。

寺内:はい、入選して出品しましたけれども。

小勝:それから当時の現代美術などへのご関心というのも…

寺内:そうですね。でその時に同級生で1人とても意識が高い友人がいまして。彼女は本当に私なんかと全然違うんですよ、もう現代美術のことほんとうに真剣に勉強してるし。いろいろ画廊なんかも回って。で彼女が、まぁどういう出会いか知りませんけれども、安齊重男*さん?

*安齊重男 ANZAI Shigeo(1939-2020)写真家。現代美術の現場を写真によって記録した。

小勝:はいはい。

寺内:と知り合いになって。で、安齊さんのアシスタントをたぶん無料だと思うけどしてました。その時に一緒にアシスタントしてたのが山本糾*さん。

*山本糾 YAMAMOTO Tadasu(1950- ) 写真家。

小勝:あ〜そうですか。

寺内:だから彼女からずいぶんアンソニー・カロ*とかフィリップ・キング**とか、その当時ね、日本では見ることもできない作家の名前を、たぶん彼女は安齊さんから学んだんだと思います。だからバリー・フラナガン***とか…

*アンソニー・カロ Anthony Caro(1924-2013)イギリスの抽象彫刻家。

**フィリップ・キング Phillipe King(1934-2021)イギリスの抽象彫刻家。アンソニー・カロに師事。

***バリー・フラナガン Barry Flanagan(1941-2009)イギリスの彫刻家。

(寺内さん追記:フラナガンはカロが教師をしていた時にセント・マーティンズの彫刻の学生でしたが、反旗を翻した学生の一人です。ギルバート&ジョージ、リチャード・ロング、ハミッシュ・フルトン等も)。

小勝:えぇ。

寺内:あの、なんでしたっけ? 「精神と物質展」に出品して。あの1970年のあの展覧会はきっと安齊さんは見てたでしょうから。はい、その辺の話なんかも…

川浪、正路:「人間と物質」*。

*「人間と物質」展は第10回日本国際美術展の名称。「総コミッショナー」に美術評論家の中原佑介を迎え、1970年5月に東京都美術館で、6月に京都市美術館で、7月に愛知県美術館で、8月に福岡県文化会館で開催された一連の展覧会。https://bijutsutecho.com/artwiki/42

寺内:そうか、そうだ(笑)。残念なことに彼女は今は制作活動はやってないんですけれど。

小勝:あぁ、そうですか。

■セント・マーティンズ・スクール・オブ・アートに留学

寺内:で、彼女からあの、そうやっていろいろ情報をもらって、それであのイギリスのセント・マーティンズ・スクール・オブ・アート*っていう名前を知ったわけなんです。

*セントラル・セント・マーティンズ(Central Saint Martins)は現在、ロンドン芸術大学(University of the Arts London)のひとつで、ファッション、アート、グラフィック、建築などデザインを専門的に学べる名門芸術大学。寺内さんが留学した当時の1979年には、Saint Martin’s school of artsとCentral School of Art and Design はそれぞれ別の美大だったが、1989年に統合されてCentral Saint Martins College of Art and Designとなった。https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100533679

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:そのアンソニー・カロは教えていたし、アンソニー・カロのような鉄の彫刻以外でも、1970年代は、あの〜リチャード・ロング*とか…

*リチャード・ロング Richard Long(1945- )イギリスのランド・アートを代表するアーティスト。

小勝:えぇ。

寺内:あとハミッシュ・フルトン*、ギルバート&ジョージ**、あのバリー・フラナガン。

*ハミッシュ・フルトン Hamish Fulton(1946- )イギリスのウォーキング・アーティスト。歩くことを基盤にして彫刻を考える。

**ギルバート&ジョージ Gilbert and George 英国の二人組の美術家。ギルバート・プロッシュGilbert Prouschはイタリア生れ(1943-)。ジョージ・パサモアGeorge Passmoreはイギリス生れ(1942-)。自分たち自身を彫刻として一定時間不動のポーズを続ける〈リビング・スカルプチャー(生きている彫刻)〉を展開。

小勝:その辺は留学される前からもうご存知だったんですか?

寺内:はい。

小勝:あ、そうですか。

寺内:留学前に英会話学校に行ってたんですね。そこのイギリス人の先生に、「英会話を習ってる理由はセント・マーティンズに行きたいからだ」って言ったらば、「あそこはギルバート&ジョージみたいな面白い作家がいるね」みたいな。

小勝:じゃぁずいぶんもう。それは大学の何年くらいからですか?

寺内:大学出てからですね、英会話学校は。

小勝:それでえっと、女子美は当時、大学院がなかったんですか。

寺内:ないです、はい。

小勝:それで研究科というのがあったんですか。

寺内:1年だけどありまして。

小勝:はいはい。

寺内:その当時はもう本当、素材は鉄だけだったので、扱っているのは。例えば私が画家だったら家に帰ってね、自宅の自分の部屋で描くとかいう方法もあったけれども、鉄はもう絶対無理なので。

小勝:えぇえぇ。

寺内:それで学部卒業後もう1年(研究科に)いました。

小勝:はいはい。でその時にもう本場の、そのカロ本人がいるイギリスに留学したいという…

寺内:っていう気持ちがね、出てきましたね、はい。

小勝:そのためのご準備っていうのはどういう…

寺内:まずやっぱり語学ですよ。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:それで、行き先はイギリスなので、(アメリカ英語でなくて)イギリス英語の会話学校っていうとブリティッシュ・カウンシルがやっている英会話学校が…

小勝:はいはい。

寺内:神田の神保町にありまして、当時。

小勝:はいはい。

寺内:で、そこに通っていましたね。授業は毎日あったかな? 1日3時間ぐらい。

小勝:えぇ、そうですか。

寺内:っていうのはやっぱり英語力がなかったらば、あの当然入試に(笑)受からないので。

小勝:えぇえぇ。

寺内:それとあの〜、そのセント・マーティンズの入学のための申請書(願書)ですよね。それなんかはどこに問い合わせていいかわからないので、ブリティッシュ・カウンシルの図書館みたいなのがあったのかな? そこに行きまして尋ねましたらば、全然その(笑)何の資料もないんですよ。

小勝:あ〜、そうですか。

寺内:やっぱりイギリスは当時(1977年ごろ)はシェイクスピアとか、または経済学を学びに行く国で、美術なんかは全然、留学に行く国ではなかったわけですね。

小勝:うんうん。

寺内:1970年の後半ですからね。

小勝:えぇえぇえぇ。

寺内:そこには、ただ1つロイヤル・カレッジ・オブ・アートのリーフレットだけがあって(笑)

小勝:あ〜。

寺内:なので、ブリティッシュ・カウンシルにあるロンドン市の電話帳でセント・マーティンズ・スクール・オブ・アートを探して、で住所を写して、それで入学願書を取り寄せたっていう話ですね。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:ただ私はただやみくもに日本を出たいとか、あとイギリスだったらいいではなくて、絶対セント・マーティンズに行ってカロから学びたいだったので、一択だったんですね。

小勝:なるほどね。

寺内:だからこそセント・マーティンズ以外は全然、興味なかったです。もしもカロがフランス人でフランスの学校で教えてたらば、フランスに行ってましたね。という感じです。

小勝:いやでも、きちんともう目標がこうバシッと決まってるっていうのはすごいですね。

寺内:そうですね。そのくせ作家になろうという気はなかったんですよね、だから。

小勝:え〜!

寺内:なんかそこがみんな信じられないと言うんですけれども。その当時の私にとっては、作家なんていうのは本当にそうたやすくなれるもんじゃないと思ってたんだと思います。

小勝:なるほどね。

寺内:まぁ今もですけどね、正直(笑)

小勝:いえいえ(笑)、やっぱり当時はあの女子美の同級生とか先輩とかでも留学をされる人はいなかったですか。

寺内:当時の私の周りには全くいないですけど、でも、ちょっとあとになると出てくるんですよね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:学生時代知り合いだった短大のデザインコースの女性かな。(男女雇用均等法ができる前の)当時はデザインをやってる人は短大卒の方が会社に雇われる可能性が大きかったので、やる気のある子はあえて短大に行った時代なんですね。

小勝:なるほど。

川浪:わかります。覚えてます。

寺内:そうなんですよ。だからね、その子は勤めて30歳過ぎになってから会社を辞めて、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートに留学しているんです。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:そういう人は、後には1人、2人いますけど。

小勝:なるほど。じゃぁその中でなぜイギリスに留学されたのかなと思ってたんですが、ひとえにそのアンソニー・カロに学びたいから。

寺内:そうです、はい。期間は1年間だけね。で1年間だけだから親もオッケー。さっき言ったように自分たちは大学に行けなかったので。(寺内さん追記:父は大卒ですが戦争で授業どころではない時代)

小勝:えぇえぇ。

寺内:あの、本当に甘い親なんですけれど(笑)

一同:(笑)

寺内: 行かせてもらえました。

小勝:1年だけの予定が…

川浪:20年*になっちゃったんですよね。(*1979年7月〜1998年12月)

小勝:そこがね。

寺内:いや、だから私の人生は全部それです。予定通りにいってない(笑)

小勝:(笑)いやそれで電話帳で取り寄せたその受験の願書で、受験したいという書類を作って送ったんですか。

寺内:そうですね。で、提出するのはあのポートフォリオっていうんですけれど、10点ほど自分の作品の写真プリントと、あと本来でしたらば面接なんですね。

小勝:はいはい。

寺内:でも面接ができないから、日本で遠いので。だからあの自分がやりたいこととかそういうのをちょっと英文で書いて送ってくださいという…

小勝:えぇ、えぇ。

寺内:それはたぶん誰かに英文の確認は頼んだような気が。そして、担当教師(後藤先生)からの推薦書(英語訳)、そして英語検定の結果を。その4点を提出したところ、英語はあのちょっと入学前に2カ月、ブライトン・ポリテクニックというところで英語の授業を受けてください。その授業を受けるんだったらば入学許可しますという条件で。

小勝:なるほど。

寺内:合格結果が来ました。

小勝:はい。でその結果合格されて、えっと他に日本から行かれた方っていうのはいらっしゃったんですか?

寺内:一緒に行った人はいませんでしたが、ブライトン・ポリテクニックの英語クラスがですね、きっと先生側が興味があったんでしょうね、日本人だけ集めたコースだったんです。

小勝:あぁ、そうなんですか。

寺内:でそこの英語クラスの同級生になった皆さんが、なんていうのかな、意識が高い方々で。それこそお茶の水を出た英語の先生とか、皆さんお若いですよ。若いけれども、しっかりした方たち。やっぱり英語の先生が多かったですね。

小勝:はい。

寺内:それとか学生さんも何人かいましたね。上智の英文の学生さんとか。

小勝:そういう方々はやっぱり語学留学みたいな。

寺内:語学留学ですね。あと跡見女子大学の英語の先生もいらしたし。あと大蔵省? その当時は大蔵省があって、そこのやっぱり(笑)次官の方もいたりとか。あとは、障害を持った児童の教育の研究をなさっている方とか、もう本当にねぇ、ある意味エリートが集まったところに私がポンと美術で〜すって感じで(笑)入ったんですけれども。はい。でも、あの方たちと会えたのもその意味で世界がね、広がって…

小勝:そうですね。その方たちともお付き合いは?

寺内:いまだにあるんです。だから2年に1度ぐらい、同窓会みたいな感じで。

小勝:なるほど、なるほど。

寺内:いまだに皆さん勉強熱心なんです。

川浪:すごい。

小勝:素晴らしいですね。

寺内:やっぱりその当時は留学っていうのは大変なことだったからだと思います。

小勝:えぇえぇえぇ。

寺内: 飛行機は、あのソ連のアエロフロートですね。

川浪:(笑)

小勝:最初に行かれた時。

寺内:あれが一番安くて。当時20万円ですね、片道ね。で1ポンドが600円だし。

小勝:あ〜!

寺内:(笑)だから今ね、円安っていってもいやいやまだまだと思います(笑)

小勝:まぁね〜。

寺内:ただ本当に美術でロンドンに行くっていうことでは、東京藝大の彫刻の学生さんからは、「なんでニューヨークに行かないの?」って言われました。

小勝:うんうん。

寺内:そういう時代でしたね。現代美術といったらニューヨークみたいな時代です。

小勝:そうですね。まぁそうは言ってもね、そのアンソニー・カロのクラスとか、それから後でまたお伺いするかと思いますが、ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャー*ですか?

*ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャー

1970年代後半から80年代初頭にかけて現われたイギリス彫刻の動向。アンソニー・カロ、フィリップ・キング、ウィリアム・タッカーらによる60年代の構成的・抽象的な彫刻(ニュー・ジェネレーション・スカルプチャー)の次世代の動向として、有機的な形態やヴォリュームを復権させ、文学、神話、科学的世界観を取り入れた作家たちが台頭した。リチャード・ディーコン、トニー・クラッグ、アニッシュ・カプーア、ジュリアン・オピーなど。https://artscape.jp/artword/6477/

(寺内さん追記:伝統的な彫刻素材を使わずに日常品やゴミも素材とし、あえて分かりやすいユーモラスな具象形で視線を捉えてからコンセプトに気づかせる伝達方法を使う作品が多かった気がします。ビル・ウッドロー、デイヴィッド・マック、ジャン=リュック・ヴィルムート、ケート・ブラッカー、ジュリアン・オピー等々)

寺内:えぇ。

小勝:そういう作家たちが注目され始めた、ちょうどその時…

寺内:タイミングがもうすごくよかったです。はい。

小勝:そういう作家たちとも(お付き合いは)、まぁその前に同級生のことをまずお伺いします。

寺内:セント・マーティンズの。

小勝:はい。

寺内:セント・マーティンズは同級生は12人いまして。それでイギリス人が2人しかいなくて(笑)、あとはアメリカ、それもニューヨークから来た人が2人。

小勝:えぇ。

寺内:カナダから来た人が3人、オーストラリアから2人。あとはイランの人と、えっとイスラエルから来た女性が1人と私の12人だったんですね。で、カナダ人とオーストラリアの男性は2人とも、もう美大の先生だったんです。(*12名中男性は3名であとは女性)

小勝:えぇ〜!

川浪:ふ〜ん。

寺内:あとほかの人もけっこう30代? もう家族がいたり、子どもがいるっていう人も留学して来て。だからやっぱりアンソニー・カロっていうのは、まぁその頃イギリスの中においてはもう若干、過去の人になってる時代ですよね、もう。私が入ったのが1979年でしょう。その10年前にギルバート&ジョージがセント・マーティンズの学生でシンギング・スカルプチャーをやってるわけなので。

小勝:なるほど。

寺内:だからそういう意味では、まぁもう古い人にはなってはいるけど…

一同:(笑)

寺内:でも私を含めた外国人にとっては、やっぱりね、スターなわけですよね。

小勝:はい。

寺内:それであの私の同級生は全員やっぱり鉄の彫刻ですね。

小勝:ふ〜ん。

寺内:イギリス人の女性一人だけは若干違ったかな。彼女はセント・マーティンズに入る前の先生がなんとブルース・マクリーン*、あのポーズをすることがね、彫刻っていう。でもまぁ基本的にみんなやっぱりカロ目当てで来たわけですし。

*ブルース・マクリーンBruce McLean(1944- )スコットランド人の彫刻家、パフォーマンス・アーティスト、画家。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:学部の方もまぁみんなやっぱり学生が作ってる作品が似たり寄ったりなんですね、カロ的な。

小勝:えぇ。

寺内:が多かったですね。で、先生は、カロはもう私が行った時は客員教授、年齢からしてなんでしょう。またはプロなんで忙しいからね、客員なんですけど。カロがセント・マーティンズの常勤だった時、一番力を入れて教えた一番弟子みたいな人たちが常勤講師になってました。

小勝:なるほど。

寺内:で、その人たちは本当カロと似たスタイルで。ニュー・ジェネレーションって言われるんです、イギリスでは。で、それがあのティム・スコット*とかトニー・スマートとか。

*ティム・スコットTim Scott(1937− )イギリスの抽象彫刻家。

**トニー・スマートAnthony Smart(1949~ )イギリスの抽象彫刻家。

小勝:ふ〜ん。

寺内:で私が行った時はそのカロをはじめとしたその一番弟子人たち5〜6人がみんなで考えた課題があって。それはあの部屋の真ん中にヌードモデルがいて、立ってたりするんですけれども。結局あの彫刻っていうのは模刻とね、コピー、人体の外側のコピーだけだったらば、なんていうのかな、 「立ってる」ということは伝わらない、「人間は甲殻類ではない」とも言っていました。

小勝:はい。

寺内:「立つ」っていうのは、人間の肉体構造っていうのは、死体だったら立てないんですよね。

小勝:はい(笑)

寺内:生きてるから立ってるんで。だから立つっていうことは…

小勝:えぇ。

寺内:何というか、身体の内部での筋肉・関節への重さや力のかかり具合とか、筋肉の伸びや緊張とかの相互バランスで、それで人間は立ってるんで、その因果関係を見えるようにして立体化しろっていうのが課題でした。で、しかもそれを木とか鉄を使ったら、あれは固い素材なので素材自体が自立できますよね、何もしなくても。でも紙だと弱いから自立できないので、それを使ってやれっていう非常に難しい課題でしたね。

小勝、川浪:ふ〜ん。

寺内:先生たちとしては、学部の学生はね、やっぱりそこまでの観察力もないだろうから、彼らにその課題は難しいだろうって言って、アドバンスト・コースの我々にくれたわけです。

小勝:なるほど。

寺内:さっき言い忘れましたけれども、そのアドバンスト・スカルプチャー・コースっていうのは1年なんですね。基本は。

小勝:はいはい。

寺内:そもそもその当時のイギリスでは大学院がある美大はロイヤル・カレッジ・オブ・アートのみ。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートは大学院大学なので。ほかのところは、チェルシーが1年だけのMAコースがあったかな。でもセント・マーティンズのはそのディグリー(学位)が取れないわけなんです。だからMAとは言わないです。

小勝:なるほど。

寺内:ただし、学部を卒業したBAのディグリー持ってる人だけが入れるコースです。で1年間のコースですけれども、座学もなくてとにかく作るっていうことが基本でした。それで1年で修了だけれども、もうちょっといたかったらばまた2年目継続も可能というコースで、実際、私が入った時、去年からの学生たちが数名、上の学年にいて。で、その人たちはさっき言ったカロの課題を続けてたんですね。

小勝:はい。

挿図1 制作課題 1979年

寺内:でまぁ、私もその課題を2ポーズほどは(笑)作ったんですけれども(挿図1)*。

(寺内さん追記:モデルさんは片足立ちで、バレエのアラベスクのポーズをとっています。私の作品は、立っている右足は全部ですが、水平に持ち上がっている左足は膝まで、動体に当たるところは背骨がより合わさっているようになり、頭の方に上がっています。両手と頭はありません。サイズは等身大。自立しています。ちょっと厚めの紙のみを使っています。(接着剤は使用)折りや、三角形に巻くことで紙の強度を上げています。カロ達からは高評価を得ました。)

小勝:紙で?

寺内:紙で。ただ紙だけではなくてグルーガンなんかでね、接着するのはオッケーなんですけど。でも結局、カロたちがなんでその課題をやったかっていうと彼ら自身の作品に対する、実は反省なんですね。

小勝:あぁ。

寺内:鉄の彫刻っていうの、特に溶接するのは、溶接点のあの1箇所で100キロぐらい持てるんですよ。それであの瞬間接着剤なみにちょんってやったらくっついちゃうので。それが木材同士でしたらば、ちゃんと組み木にしたりしないといけないし。そんなまぁ釘とかほかの方法を使うにしろ溶接と比べたらかなりややこしいんですね。石にしろね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:だけど鉄だとその1点で、本当に普通だったら止まんない角度に止められるので。まぁそれもあってカロたちは自由な形の作品をいっぱい作ってきたわけなんですけれども。ある時、気が付いたんでしょうね。やっぱり自由だけど、何かが足りないと。今度は抽象造形とは逆に、過去の人体の彫刻に解決策を見つけたようです。彼らはある意味で日本の仏像の方がその内部のね(笑)、人体が立ってる因果関係があるのが見えるとか言ってました。参考資料として、スタジオの壁に彼らが言うところの「立つ感覚」が現れている多数の彫刻のコピーが貼られていました。

小勝:えぇ。

寺内:それとかあの〜、大英博物館に行くとあのギリシャのあたりのライオンの像、クレタ島かどこか忘れたけど、ライオンが獲物を捕らえる前のポーズですよね。そういう彫刻もやっぱり力がみなぎってるところがすごい、とかね(笑)(挿図2)

挿図2 Series: The Nereid Monument、ギリシャ、400BC、大英博物館蔵https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1848-1020-139?selectedImageId=172274001

小勝:えぇえぇ。

寺内:そういう過去の作品群のやっぱりあの、すごさをきっと彼らが再発見して。で、自分たちが今まで好き放題にやってた「造形」を反省した時期だったんでしょう。で、それならば学生と一緒に人体のプロジェクトやりましょうってなったんですけれども。

小勝:えぇえぇ。

寺内:ところが私たちは本来はカロのような作品を作りたい思いで入学したわけですよね。それなのに、なんでここでまた裸婦の勉強を…(笑)

一同:(笑)

寺内:で、私は日本の彫刻専攻には行ってないので。

小勝:はい。

寺内:女子美の造形学ではやってないんですよ。その裸婦の模刻なんかは。

小勝:はい。

寺内:私はやってないんですけれども、たぶん私の同級生の中には人体彫刻をやってた人もいると思うんですね。それでこの貴重な1年間を、なんでこの課題をやんなきゃいけないんだって(笑)

一同:(笑)

寺内:そういう、彼らとしては当然の考えが出てきて。だってカナダでは美大の先生ですからね。それで彼らは課題から抜けていくし、私もこのつもりじゃなかったよな〜っていう感じで。

小勝:へぇ〜。

寺内:本当、2つ作っただけでやめちゃって。 あとはもう自分の好きな作品を金工室に行って作ったりとかし始めましたね。

小勝:それでももう1年居ようと思われたわけですか。

寺内:っていうのは、やっぱり海外に住むと四季が違うし、1年では私としては、イギリスの美術と言いますかね、それを学ぶにはちょっと足りなかったなという気持ちがあって。「もう1年居たい」と親に言ったらば、甘い親なので(笑)オッケー出してくれました。あと、これあとで言いますけれども金銭的に余裕ができたんです。実はイギリスに来る前に、箱根彫刻の森の公募展で「第1回ヘンリー・ムア大賞展」という、野外彫刻展なんですけど。

小勝:えぇ。

寺内:それに模型で応募したら入選したので、実物サイズの本作を制作して、完成させてからイギリスに来たんですけれども。

小勝:はい。

寺内:実はあのイギリスのさっき言った語学学校が7月始まりだったんですよね。だけれども、「ヘンリー・ムア大賞展」は8月から始まるので、タイミングが合わないから、残念ながら展覧会を見るのは諦めようと思って、さっきも言ったように飛行機代も高いですし。語学学校行かなきゃ留学はできないので。で、作品の設置工事も観ずにイギリスに来たら、語学学校でちょうど1カ月経ったところで、箱根彫刻の森から電話が入りまして。「優秀賞をとったからオープニングに出席してくれ」ということで。

小勝:え〜、じゃあそれで帰られたんですか?

寺内:飛行機もね、なんか手配してくださったので。

小勝:あぁそうですか、それはよかった。

寺内: そしたらば200万円賞金で。

小勝:あ〜。

寺内:その彫刻を作る費用は実は100万円だったんで、100万円のお釣りが出たので(笑)、親はだからその賞金でもう1年分払えるってことになるんですね。

小勝:なるほど、なるほど。その当時はいわゆるその鉄の溶接の作品だったんですか。

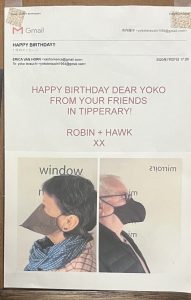

挿図3 《 0:01 a.m. 》1979年、ステンレススティール、鉄、ワイヤーロープ 460×1,060×60cm 美ヶ原高原美術館蔵

寺内:そうですね、はい。だけど当然あの野外彫刻なのでそれは自分では作れないので外注です。(挿図3)(寺内さん追記:作品《0:01am》は、ステンレス製の長さ10メートルの野外彫刻で、現在は美ヶ原高原美術館に展示されています)

小勝:あ〜。

寺内:公募の時点ではちっちゃなサイズで模型を送って。それで審査されたんですけど。

小勝:なるほどなるほど。

寺内:そうですね、さっきのセント・マーティンズの課題というか、それに戻りますけれども。あの課題をね、強制的にやらされるのは嫌ではありましたけれども、カロ達の言ってることも少しはちょっとはわかるんですね。結局、見た目のための彫刻を作っても、それはデコレーションだって言うんですよ。

小勝:はい。

川浪:うん。

寺内:やはり何か伝える内容がないと彫刻にならないみたいなことを言っていて。で、私はまさに女子美の学生時代から、鉄が空中に浮いてるように見える作品とか、たくさんの鉄棒が竜巻状に上昇しているような形を作ってたわけで。

小勝:えぇ。

寺内:で、やはりそれで「造形」、頭で決めた「何かのように見える形」を作るっていうことに疑問が湧きました。それと、これも彼らが言ってましたけれども、鉄溶接が自由すぎること。 私も自分の作品がこれで完成って満足するまでに、その部分が気に入らなかったらば、溶接した点をグラインダーで削り落としてまた違う角度で溶接し直したり、また別の鉄片をくっつけたりして、つけたり外したりの繰り返し を何度もやって。じゃあその最終の決断は何で決めるのって言ったら、ただ自分のセンスなんですよね。

小勝:はい。

寺内:別にそのセンスで形を決めるのが悪いとは思いません。カロなんかめちゃくちゃセンスがいい人だと思いますから。ただなんかもう、そういう造形を続けることは私はもうできないなということ。それプラス、そう思ったもうひとつの理由が、先ほども言ったように私のクラスメートにしろ、まぁセント・マーティンズの彫刻に来てる学生みんなが、もうカロの影響を強く受け過ぎてる作品なんですね。で、私も日本にいたら気が付かないけれども、そういう状況に入ったがゆえに、自分の作品を第三者の目で見ると結局、亜流なんですよね。

小勝:う~ん。

寺内:で、それはあのカロの一番弟子達、ニュー・ジェネレーションの彫刻はもうみんな完璧に亜流だし、カロの。

小勝:うんうん。なるほど。

寺内:だからやはり有名な人とか、自分が好きな作家に近づきたいという気持ちは誰にでも湧くとは思うけれども、そこにはその憧れの人の亜流にしかなり得ないというすごい危険があるということがわかったわけです。

小勝:なるほどねぇ。

寺内:だからその2つがすごく重要でしたね。だから教えてもらったことというより、そこに気がつけたこと。

小勝:やはりそれは直接ロンドンに行ったから…

寺内:行ったからです。はい。日本にいたら気がつかなかったでしょう。「ヘンリー・ムア大賞展」の作品(挿図3)は、たまたまね24歳で作った作品なんですよ。それで優秀賞をもらっちゃったしで、下手したら天狗になるしね。

小勝(笑)そうですね。

寺内:(笑)。本当にそう思います。はい。そのままね、同じような作品を作ってたかもしれないしね。はい。

小勝:それで、カロの影響を逆に受けすぎないようにしようと。

寺内:はい。

小勝:むしろ、その反アンソニー・カロになろうと。

寺内:そうです。だからいまだにアンソニー・カロに習ったって言えないんですよ(笑)

小勝:あぁ、なるほど。

寺内:私は止めてっちゃったので、先生達からは「なんで止めたの」って言われるし、「あれよかったじゃないか」とか…

小勝:止めたというのはその鉄の彫刻ですか。溶接?

寺内:鉄もですし、造形することです。「課題のあの作品もよかった」(挿図1)って言われるけど。私はもうやっぱり自分の自由に(笑)作りたいなという気持ちがあって。

小勝:それではその学生時代に、何かこう影響を受けた人や友人の作家っていうのは他にはいらっしゃいますか?

寺内:誰かから影響を受けたっていうよりも気づきなんですが、私がイギリス行って住んでたところが、ロンドン市内にある美大の学生だけを集めた学生寮だったんですね。

小勝:へぇ〜。

寺内:そこでは日本人は私一人だったし、それで学校に行ったら同級生の中で日本人は私だけという状況です。

小勝:えぇえぇ。

寺内:そこで、会えば、まぁいろいろなことを話しますよね。そして、 いろいろ意見の交換も始まるわけですけれども。そうすると、西洋人はですね、西洋人ばかりじゃなくてペルシャ人もいますけれども、基本的に西洋人は「それは違う。あなたは間違ってる」とかね、「これは正しくない」とかはっきり言ってくるんです。日本人っていうのはそうではなくて、波風を立てずにね、いい人間関係を保とうとする…

一同:(笑)

寺内:というところ、逆に長けてますよね(笑)

小勝:えぇ。

寺内:だからすごくびっくりしてしまって。

小勝:うんうん。

寺内:すごいなぁ。よくぞ堂々とね、自分の正しいっていうのを伝えるために、相手が間違っているまで言うなという(笑)、そういうのがあって。

小勝:えぇ。

寺内:ですから誰かの影響というより、そういうことが寮にしろ、大学にしろ何回かあって。

小勝:えぇ。

寺内:それで、事の正しい、正しくないという基準はあるのかしら、みたいな疑問が出てきました。

小勝:それはその寺内さんのその後のアートの…

寺内:まさにそうなんです。

小勝:方向になっていく。

寺内:なっていくんですね、はい。で、その時ちょうどまた、1979年はホメイニがイラン革命*を始めた年だし、ソ連はアフガニスタンに侵攻**するし…1980年はユーゴスラビアのチトー大統領は亡くなるし…

*イラン革命 1979年、シーア派宗教指導者ホメイニに率いられたイスラーム原理主義勢力がイランのパフレヴィー朝を倒し、政権を奪取、イスラーム教国家を出現させた変革。https://www.y-history.net/appendix/wh1703-039.html

** ソ連のアフガニスタン侵攻 1979年12月、ソ連のブレジネフ政権が社会主義を掲げる親ソ派政権を支援するためにアフガニスタンにソ連軍を侵攻させたこと。ソ連軍に対しイスラーム原理主義系のゲリラ組織は激しく抵抗、ソ連軍の駐留は10年に及んで泥沼化し、失敗した。https://www.y-history.net/appendix/wh1702-001.html

小勝:はい。

寺内:79年かどうかわからないですけど、ほんのちょっとすぐあとですよね。イギリスがアルゼンチンと戦争*を始める次第で。そうすると、やはりあの特に両親のね、戦争嫌だの話を聞いてるのもあって、やっぱり戦争っていうのは両方とも自分が正しいの主張、で始めるわけですよね。

*フォークランド紛争 南大西洋のイギリス領フォークランド諸島(アルゼンチン名:マルビナス諸島)の領有を巡って1982年に発生したイギリスとアルゼンチンの間の紛争。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%B4%9B%E4%BA%89

小勝:はい。

寺内:でまぁ、勝った方が自分の方が正しかったみたいなこと言っちゃうわけですけれども。

小勝:えぇ。

寺内:やはりだから、あの、その辺で正しい、正しくないっていう対立基準のあやふやさ?

小勝:えぇ。

寺内:っていうことを伝えたいけれども、「正しい」や「正しくない」は目で見えない(笑)というので、それでなんとか目に見える別のテーマでね、(存在としての世界には)「対立は無い」ことを表現したく思いました。…

小勝:えぇ。

寺内:もうちょっと見た目にも明確にしようと思って、それで紙の裏表をあえて赤青に塗り変えて、その一枚の紙の両面が一度に見える形になると、実は「裏も表もない」ということを赤青が同時に見えることで逆説的に証明する作品となっていきました。

小勝:えぇえぇ。

寺内:紙は六面体でその表面はひと続きの面であるということを見せれるようになるまで3年かかりましたけどね(笑)

小勝:紙を使われようと思ったのは?

寺内:思ったのは…あぁいい質問だ。裏表のある素材は紙だけでなく、薄い板状の形のもの、それまで使っていた鉄板もそうなんですが、鉄は自立しちゃうんですよ(笑)

小勝:はいはいはい。

寺内:鉄そのものがね、堅いし、作業するにはグラインダーなんかかけるし、汗はかくし。

小勝:えぇえぇ。

寺内:出来上がるとやった〜!っていう感じで作業の苦労が自己満足になっちゃうんです。

小勝:えぇえぇ。

寺内:あのね、いま私が言ってることは全部一般論じゃないですから。私の独断と偏見ですので、ご注意ください。私にとっては、苦労が自己満足になることは危険だと思ったんですね。

小勝:はいはいはい。そもそもあの課題で紙を使うっていうのが出た(ことは)…

内:それもあったけど、それはあまり関係なく、裏と表の対立は無いことを表現するのに適している素材ということで選びました。そして、扱うのに特別な道具もいらない。ただ、あの安いでしょう、紙は。お金なかったからそれもあります(笑)。学校にはバス代けちって歩いて行ってましたから、片道70分を。

小勝:それって、アルバイト的なことは?

寺内:できない。一応ビザ的には学生は短時間内ならばできるんですけれども、滞在期間は1年間だけでしょう。時間がもったいなくてできない、バイトなんて。

小勝:えぇえぇ。

寺内:で、バイトに行く時間があるんだったらば、私は学校で作品を作ってるか、週末は展覧会巡り。または映画が好きなんで映画を観に行ったりとか、あとバレエなんかは、その当時のセント・マーティンズはチャリング・クロス・ロードにあったので、歩いてすぐコベント・ガーデンなので、オペラ観に行ったりとかバレエ観に行くとかしていました。それは日本よりはね、レベルが高い(笑)(寺内さん追記:売れ残りの席は学生は格安で買えた。)

一同:(笑)

寺内:ごめんなさい。日本の方怒るかもしれないけど(笑)、あのレベルが高いのはダンサーさんじゃなくて全部のね、伝統が違いますからね。あのステージングのお金のかけ方とか、目の肥えた観客ですよね。

小勝:はいはい。

寺内:その辺が見甲斐がありました。だから芝居を観に行ったり、シェイクスピアもあそこまで行きました。なんでしたっけ? ストラットフォード(・アポン・エイヴォン)Stratford-upon-Avonまで観に行ったりとか。

小勝:はいはい。

寺内:そういう方に私は時間を使ってましたね。

小勝:へぇ〜。

寺内:1年しか居れないと思ってたんで。

小勝:えぇ、えぇ。

寺内:だから寮にいた理由は、寮はちょびっと割高なんですけど三食付きなんです。

小勝:あ〜なるほど。

寺内:それで夜遅く帰ってきてもちゃんと温かくね、夕飯取っといてくれるので。特に私は日本では夕飯係だったので(笑)

小勝:はいはい。

寺内:他人に作ってもらったものをね、食べるというのはありがたかったです。

一同:(笑)

寺内:時間的に。

小勝:はい。えっと当時その注目され始めたニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの作家たちと何かこう関わりはありますか?

寺内:一番の最初の出会いが、あの、トニー・クラッグ*が最初の個展を開いたのが1979年だったんです。

*トニー・クラッグTony Cragg(1949− )イギリスの彫刻家。ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの代表的作家。

小勝:なるほどね。 へぇ〜。

寺内:それはリッソン・ギャラリー(Lisson Gallery)というところで。

小勝:えぇえぇ。

寺内:やっぱりあれが一番印象深かったですね。

小勝:はい。

寺内:いま豊田市美もコレクション*している…

*トニー・クラッグ《スペクトラム》1979年 プラスティック、250×500cm https://www.museum.toyota.aichi.jp/collection/tony-cragg

小勝:えぇ、あのプラスチックの…

寺内:片を長方形に虹の色に並べた《スペクトラム》という作品で。

小勝:えぇ。

寺内:それと一緒にやっぱりいろんなゴミをただキューブ状に、層に積み重ねた作品(《スタック》)、その2種の作品が並んでたんですけれども。彼が何を伝えたいかはもう見えるわけですよね。部分である多数のプラスチック片が、全体となるとスペクトラムになるっていう関係が。でもプラスチック片の一つ一つは櫛だったり、ボトルだったり、それぞれが別個で全体なんですね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:全然もうわかりやすい(笑)、作品が。象徴とか感情論とか哲学的なことじゃなくて、本当、部分と全体っていうのが、それだけですよね。その簡単なことをそこに起きていることとして提示している作品。そこには技術的な難しい技法は使ってないし。

小勝:はい。

寺内:面白かったですね。あと、お金のない私にとっては本当にそういうゴミでもね、ちゃんと彫刻になりうるというのも、新たな気づきでした。

一同:(笑)

寺内:当時はイギリス自体も「黄昏のイギリス」なんて言われる経済状態で、まさにニュー・ブリティッシュ・スカルプターはあの〜ゴミというかね、捨てられてたものを使って作品を作る作家は多かったですね。で、そのリッソン・ギャラリーはあの当時、アニッシュ・カプーア*の展覧会やったりとか…

*アニッシュ・カプーアAnish Kapoor(1954- )インド、ボンベイ(現ムンバイ)出身の彫刻家。ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの代表的作家。

小勝:はい。

寺内:あと〜ちょっと名前が・・・、ビル・ウッドロー*とか、やったりしてたので。

*ビル・ウッドローBill Woodrow(1948- )イギリスの彫刻家。ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの代表的作家。

小勝:えぇ。

寺内:本当にリッソン・ギャリーに行くのが楽しかったです。そこでいろいろ見れたし、あとリッソンはその時2つ持ってたのかな、展示室を。でもう1つの方があの〜いま名前を思い出そうとしている。そこに書いてると思うんですよ(笑)、ペノーネ*だ、ペノーネ。

*ジュゼッペ・ペノーネ Giuseppe Penone(1947- ) イタリアの彫刻家。木からインスピレーションを得て制作。

小勝:はい。アルテ・ポーヴェラ(の作家)。

寺内:も、若い作家の個展と同時期にやってたりしてたんで、いま思うと贅沢な展示を(笑)毎回見てましたね。

小勝:うん、うん。

寺内:ぺノーネも、だってあの木の作品を見りゃわかるでしょう? (笑)。木材の断面から一つの年輪を選んで、その時の木の姿が現れるまで、発掘するように彫ってたの。

小勝:はい、はい。

寺内:だから本当に、あのなんていうのかな。造形じゃない作品ですよね。形を作るんではなくて、今見ている形が必然的に生まれてきた「こと」を見せる。やっぱり人に伝えたい「こと」があってそれを「もの」としてね、提示するっていう作品をまとめて観れた…

小勝:はい。

寺内:のはよかったですね。

小勝:なるほど。

寺内:あと、ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーではないんですけれども、アンソニー・ドフェイ(Anthony d’Offey)っていう画廊があって、そこはまだ生きてた頃のボイス*とか(笑)、リチャード・ロングとかの、コンセプチュアルなアートの展示が多かったですね。ローレンス・ウィナー**、壁に字を書くとかなんかもやってて、そういうのも面白かった。(寺内さん追記:ドフェイの他の作家ではカール・アンドレ、ブルース・マクレーン、ギルバート&ジョージ、ラリー・ベル等々がいた。)

*ヨーゼフ・ボイス Joseph Beuys (1921-1986)ドイツの現代美術家・彫刻家・教育者・音楽家・政治活動家。

**ローレンス・ウィナー Lawrence Weiner (1942-2021) アメリカのコンセプチュアル・アーティスト。

小勝:はいはい。

寺内:まさに、何も知らない(笑)人間がどんどんそこで(笑)、いろいろ新しい情報を吸収できたということはありがたかったです。

■イギリスで重要な彫刻展や個展で発表が続く1983年~1990年代

「世界に対立は無い」というテーマで制作を始める

小勝:はいはい。それでもうあの1983年には、そのニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの作家たちとともに寺内さんの作品も展示されるという。ね〜、これは本当に素晴らしいというか、(認められるのが)早いですよね。

寺内:いや、本当にタイミングがよかったんですよね。ちょうど、アート・カウンシル・オブ・グレート・ブリテンっていう日本でいう文化庁が、英国に住んでいる彫刻家、アマチュア、プロ、問わず、公募で応募してもらい、そこから50名をピックアップしてヘイワード・ギャラリーとサーペインタイン・ギャラリーで1983年の夏に展示するという。「ザ・スカルプチャー・ショー」*という展覧会を企画して。

*’The Sculpture Show’, Hayward Gallery and Serpentine Gallery, London,1983

小勝:はいはい。

寺内:まさにその時ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの動きもありましたし。過去にもイギリスは、ヘンリー・ムーアの時にね、フランスに対して、そしてニューヨークに対して、うちは彫刻ですっていうのがあったでしょう。それでまた「ザ・スカルプチャー・ショー」という公募展をやってくれて、応募したら本当に運良く選ばれたわけなんですね。はい。

小勝:特にイギリスでその立体作品というかね、彫刻をこう押し出していくみたいな。

寺内:そうなんですよね。

小勝:素晴らしいですね。

寺内:ちょうどタイミングが合いましたよね。だから、まさに入力としてもいい時期だったし。まぁ、出力もね、しやすい時期。

小勝:なるほど。で同じ年にも個展*を。これが最初の個展ですか

*Coracle Press Gallery, London,1983

寺内:そうなんです。

小勝:コラクルプレスっていうところ。

寺内:はい。ザ・スカルプチャー・ショーは1983年の夏で、個展も同じ年とは言っても、スカルプチャーショーの公募はもうちょっと前なんですよね、1982年の終わりあたり。で、その時の私は、すでにフリーでスタジオで制作していました。えっと、セント・マーティンズを2年やって81年に学生は辞めるわけですよね。さすがに学生でいるのはもう2年で十分だったので。(笑)

小勝:えぇえぇ。

寺内:それでそのあとスタジオを借りて、まぁ自分の作品を作り始めますけれども。もう初めはやっぱりぜんぜん物にならないもので。だけれども、まぁ「裏表の対立はない」というのをテーマになんとかね、やろうとして。

小勝:えぇえぇ。あ、もうそのテーマを。

寺内:もうあのはい、セント・マーティンズ出てからスタジオではもう「世界に対立は無い」のテーマでずっとやってました。(寺内さん追記:世界は一つで、対立は存在していない:正誤、善悪、美醜、裏表、内外、等の対立概念は私たちが作った)

小勝:はいはい。その時の決断といいますか、イギリスでもうしばらくやっていこうというのは(どのように)…

寺内:その希望はあっても。毎年、滞在許可は1年だけなんです(笑)

一同:(笑)

寺内:毎年、「あと1年」なんです、だから。その、すいません、順番があと先になるんですけれども、セント・マーティンズから個展までの期間のお話をさせてください。そのセント・マーティンズでの2年間の留学が終わったら当然のように日本に帰るつもりだったんですね。で、その留学が終わる前に、私がロンドンにいる間にっていうんで、両親が初めてイギリスに来たんですね。

小勝:ほぉ〜。

寺内:それで、彼らは1週間かそのくらいの滞在でしたけれども、その時に私がちょろっと「せっかくロンドンにいたから個展でもできたらよかったのに」みたいなことを気軽に言ったんですよね。そしたらば親が日本に帰ってから手紙で「個展やりたいなら、あともう1年いたら」っていう手紙を送って来たので。

小勝:え〜。本当になんか素晴らしいご両親ですね(笑)

寺内:ちょっとだからね、「申し訳ありません」って感じなんですけれども(笑)。でも、本当に戦争で若い時には何もできなかったから、彼らにとってはね、私が代理なんだと思うんですけど。

小勝:で、そのセント・マーティンズは出ることになったのでご自分の個人のスタジオを探すと。

寺内:そうですね。そのスタジオもだから急遽探して。予定なかったので。だって、それまで使ってた道具やなんかは全部友だちにあげたりとか、もう帰国の荷造りも始めてたとこなんですけれども。

小勝:えぇ。

寺内:セント・マーティンズの先生の一人が、アンソニー・カロの一番弟子たちがみんなで共同で使ってるアトリエでストックウェル・デポ(Stockwell Depot)っていうのがありまして。(挿図4)

挿図4 ストックウェル・デポ Stockwell Depot

小勝:えぇえぇ。

寺内:ロンドン南部のストックウエルっていう町の元はバスの倉庫だった大きな建物で、そこに一部屋いま余ってるよって教えてくれて、そこを借りることになりました。本当にその部屋はね〜、幅が2 mぐらい長さが4mぐらいのちっちゃな部屋だったんですけれども…

小勝:えぇえぇ。

寺内:しかも天井に穴が空いて、空が見えて、床木も腐って穴が空いてて…

一同:(笑)

寺内:それが下の、私の部屋は2階か3階だったんですけど…

小勝:えぇえぇ。

寺内:床の穴から下の部屋が見えるという危ない状態。

小勝:え〜(笑)

寺内:穴の近くまでは近づきませんでしたね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:でも、そういうところでやり始めました。建物内の私以外の作家さんは画家もいましたけど基本的には彫刻家さん、やっぱりアンソニー・カロの一派(笑)ですね。

小勝:なるほどね。でその後、ヘンリー・ムーア財団のフェローとしてレジデンス*を受けられたっていう。

*1983-84 Henry Moore Foundation Fellowship Artist in Residence, Camberwell School of Art, London

寺内:それはあのやっぱり公募なんですけれども、若い作家に美大の中でアーティスト・イン・レジデンスをしてもらって、それで学生と学校出たばかりの作家との交流をっていうのが、もともとの狙いです。応募したら選ばれて、私はカンバーウェル・スクール・オブ・アートっていうところの一室をもらいました。

小勝:カンバーウェル美術大学というのはロンドンなんですか?

寺内:ロンドンです。はい、ロンドンの南の方。

小勝:え〜それでは、そこのレジデンスにいらした時はそこで制作をされた。

寺内:はい、そうです。でちょうどその、あの、なんですか? ストックウエル・デポの最初の穴空きの部屋から、同じ建物内のもうちょっと広い部屋に移れたんですね。っていうのはそこを借りてる彫刻家さんが、その部屋を倉庫として使ってるけど、そこにある作品を片寄せたら空くスペースができるから、そこを安く借りないかって。彼も助かるから、ウィンウィンになるのでね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:そこを使わせてもらうようになって。やはりあの〜スタジオは大きい方がいいですね。(挿図5)。

挿図5 ストックウェル・デポのスタジオにて

小勝:(笑)

寺内:作品もやっぱりそこで成長しました。

小勝:なるほど、なるほど。

寺内:ただし、私がそこを使ってることが嫌だった作家さんもいたんです。ちょうど私の隣の部屋を使ってた作家さんがやっぱりカロの一番弟子なんですけど…

小勝:あ〜。

寺内:彼は自分の友だちの画家を、その部屋に入れたかったみたいで。それで私はそこを追い出されて、今度はやっぱり同じ建物内のほぼ来ない画家さんの部屋に移りました。でも、彫刻は作れることは作れるんですけど、画家さんのアトリエは何かあったらね、絵を壊しちゃうし(笑)、壊しちゃうっていうかね、傷つけてもって、ちょっと気を使いながら制作というとこもあって。で、そこの段階でそのカンバーウェルの公募もあったので応募して、選ばれたわけです。

小勝:その間はそのカンバーウェルに移られて。

寺内:そうです。カンバーウェル美術大学の中で1年(アーティスト・イン・レジデンス)。

小勝:なるほど。

寺内:ただカンバーウェルも期間は1年だけなんですけどね。

小勝:なるほどね。

寺内:ただまぁ、お金ももらえるし場所ももらえるし、で自由にやらせてもらえるしで。

小勝:えぇえぇ。

寺内:1回だけアーティスト・トークと、あと最後の展示はしなきゃいけないんですがね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:あと、そうですね、住宅ももらいました。

小勝:えぇえぇ、それはまたいいですね。

寺内:それは本当にいいですね、あれはすごい。だから、ヘンリー・ムーアは娘さんにはね、一銭も残さなかったんですけれども、本当にそうやって財団としてね、若い作家のためにはものすごく協力的だと思います。

小勝:彫刻家限定なんですか?

寺内:彫刻家じゃないと駄目です。

小勝:そうですね。

寺内:ヘンリー・ムーア財団に関しては。ただ、まぁ彫刻といっても幅がね、広いですからね。

小勝:えぇ。それで先ほどに戻りますが、あのコラクル・プレスというのはこのカンバーウェル地区にあるわけなんですか?

寺内:そうなんです。たまたま。

小勝:それで、あの、そちらの画廊と契約をされたわけですか?

寺内:はい。ただし、あのいま順番が逆で実はコラクルとの出合いの方がアーティスト・イン・レジデンスよりも2年早いんです。

小勝:あ、そうなんですか。じゃあ、その辺をちょっと。

寺内:またあの最初の段階に戻りますが、スタジオを借りました。1981年にね。

小勝:はいはい。

寺内:夏か。1981年の夏からスタジオを借りて、いろいろそこで(作品の)試行錯誤が始まりますけれども。

小勝:はい。

寺内:まぁなんとか自分なりの作品、自分が伝えたいことが目に見える形になったかなっていう1982年夏頃から、画廊に売り込みを始めました。日本と違い、貸し画廊がない国なので。

小勝:そうですよね。

寺内:まずは企画画廊に自分の作品ファイルを見せて、彼らから展覧会をもらう以外はないわけですね。

(寺内さんからいただいた事前の質問への回答文より補足:その前に大切なことですが、私の場合、カロに会ってから鉄の彫刻(造形)をすっかりやめて自分の制作自体が、「世界に対立は無い」ことを成るべくしてなる形の提示で伝える、という目的に大きく変わりました。ですので、最初の2年ばかりは試行錯誤の連続で、作品はなかなか人前に展示できるレベルまでに至りませんでした。1981年秋ごろからに赤青に裏表を塗り分けた大きな紙を紐と一緒に何枚も重ねてから破り紙を自立させる「Tornシリーズ」の作品が始まり、同シリーズの作品数が増えてからその中で良い作品を10点ほど選んだファイルを作り、画廊への売り込みを始めました。

画廊に売り込みに行っても、まずは、ほとんどの画廊はすでに来年の展示プログラムは決まっているとのことで、玄関払いです。ファイルを預かってくれても忙しくて見る時間が無かった、といこともありました。とにかくファイルを見てもらうまでが一苦労です。(今のように卒展に画廊が見に来る時代ではありません。トニー・クラッグでさえ初個展は29歳です)

ファイルを見てくれた画廊でも、基本的に興味は持ってもらえるのですが、皆すでに1〜2年先までプログラムが決まっていて、見ず知らずの新人を見せる余裕はない画廊が多かったです。でも私の作品傾向に合った別の画廊を紹介してくれたりしました。

リッソン・ギャラリーも興味を持ち、テートの学芸員に紹介してくれたりもしました。そうこうして半年ぐらいが経つうちに、1982年の秋頃にコラクルのディレクター、サイモン・カッツがとても興味を持ってくれて、スタジオまで作品を見に来てくれて、グループ展への誘いをいただきました。コラクル自体も、若手の作家が集まり(カプーアの最初の個展はコラクル、ゴームリーも個展を開催し所属作家)、画廊として勢いが出てきた時期だったと思います。その後タイミング良く1983年にThe Sculpture Showがあり、私の個展開催へと進んだと思います。

また英国滞在の許可取得の問題もありました。1981年の夏で学生ではなくなったので、滞在ヴィザ(バイトは無料でも禁止)は最長1年で切れるものとなりました。ヴィザの期限が切れる前にヨーロッパへフェリーで移動し、2週間ほど展覧会巡りなどしてから英国に再入国をして滞在期間を延長することをしていました。パリなどでも画廊に作品ファイルを見せていました。)

寺内:かといって、完成度の低い作品で売り込みに行ってもどうしようもないので、だいたいいいだろうとなるまで何年かかかって。それで、スタジオに入った1981年の秋ぐらいからTornってシリーズなんですけれども、長方形の紙と紐を十層ぐらい重ねて接着し、表裏を赤、青に塗って。それで、まぁその紐も何本か水平に(笑)張り込んであるんですけど、ちょっと面倒くさいんですよね。作りが。

小勝:えぇえぇ。

寺内:でも、それをあの1つの切り目を入れて自立させると、あの紙の重さで最終的な形は紙が作って、私が決める必要はない。材料が最終的な形を作るっていう作品のシリーズ。(挿図6)

(寺内さん追記:「Torn シリーズ」は1981年から始まり20点作りましたが、《Torn 20》で見られる編み込みのように、あらかじめ決めた形にはめ込む「造形」作業を伴う作品シリーズでした。

「造形」を避けるために、紙自身が自らの重さのみ(と重力)で成るべくして成る、最終的な形を決定する、「Next Torn シリーズ」に1982年から展開しました。(全17点))

挿図6《Next Torn 13》1983年 彩色した紙と紐 148 ×130×115 cm

挿図7 左奥:《Next Torn 13》1983年、右奥:《Next Torn 17》1983年、青の顔料と黒鉛で彩色した紙と紐、212 × 203× 140 cm、中央:《Torn 20》 1983年、 彩色した紙と紐、80 × 450 × 400 cm

小勝:それですか。

寺内:はい、これです、はい。(「スタンディング・ポイント1 寺内曜子展」慶應義塾大学アート・スペース、2017年の展覧会カタログ)

寺内:で、この写真はあの「ザ・スカルプチャー・ショー」の時のヘイワード・ギャラリーで展示した時の…

小勝:(慶應カタログの)図3(挿図7)ですね。あ〜なるほど、素晴らしい。

川浪:ふ〜ん。

小勝:あぁ、そういうことだったんですか。へぇ〜。

寺内:そうなんです。これはさっき言ったストックウェル・デポで作ったんですね。

小勝:えぇえぇ。

川浪:なるほど。

寺内:で、この「スカルプチャーショー」で展示した作品を作る前の段階で、もうコラクルには出合ってはいるんですよね。1982年の秋頃に。

小勝:じゃあコラクルの個展(1983年12月)ではこのタイプの作品を展示されました?

寺内:してないです。もう、電話ケーブルの作品シリーズをつくりはじめていたので。紙作品もケーブルの作品も基本のコンセプト「世界に対立は無い」は同じなんですが、紙作品は、眼で見える対立テーマとして「表裏」を選んだので、紙を材料に使っていました。それで「裏表」の対立をなくした「Torn」や「Next Tornシリーズ」をたくさん作りましたが、対立って「裏表」だけでは無いですよね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:「内外(うちそと)」も目に見える対立ですし。「内と外がない」にした方が作品にボリュームが出ますよね(笑)あの、だからその内外のコントラストが見て明白な素材がなにかないかなと探していたら、電話ケーブルに出合いました…

小勝:なるほど。

寺内:電話ケーブルは内側の無数のワイヤーがカラフルで、外側の外皮は白か黒なんですね。そしてワイヤーは銅線なので重く、外皮はプラスティックなので軽い、という色も素材も内と外(と区別される)のコントラストが大きい素材なのでこの性質の対立を無にする状態にして、内外の対立はない事を逆説的に証明するのに適した素材でした。

小勝:はいはい。

寺内:紙の場合は、(私たちがあると思い込んでいる)表裏の対立を見やすくするために色を塗ってましたけど、私が。だけれども、このケーブルの場合は色の塗り分けはやらなくていいので、だからもう1983年の夏にはケーブルの作品に、もう移動はしていましたね。はい。

小勝:はい、これはイギリスの「PAPER & WIRE & LEAD」というタイトルの(作品集ですね。)

どちらの個展(のカタログ)ですか?

寺内:個展はあのマンチェスターのコーナーハウス*。

*” Yoko Terauchi Hot-line nos.1,9,16,23,46,51& 52,62,and no.63″ , Cornerhouse, Manchester 1986

小勝:はい、この時はここに載っている作品は?(PAPER & WIRE & LEADに掲載された「Tornシリーズ」の作品が出品されたかどうかお聞きしている。)

寺内:出してないです。コーナーハウスの時(1986年)は《Hot Line》シリーズばっかりですね、電話ケーブルの(個展タイトルのHot-line nos.1,9,16,23,46,51& 52,62,and no.63が出品された)。

小勝:はい。

寺内:1983年に「スカルプチャー・ショー」でデビューをした時は、なんですか、この《Next Torn》っていう「Tornシリーズ」なんですけれども、この個展の時点で私にとってはこれ(《Torn》)は過去作になってたんですね。基本のコンセプトは同じですけれど。

一同:(笑)

寺内:だけれどもあの公募に通った時はこれで通ってるわけですよね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:公募の募集は早かったので、実際の展覧会開催まで半年以上時差がありますから。

小勝:その「スカルプチャー・ショー」について…

寺内:「スカルプチャー・ショー」に申し込んだときはこれ(《Torn》)で申し込みました。

小勝:それで実際に出したのはこちらの《Hot Line》?

寺内:いや実際もこれ(《Torn》)ですけど、「スカルプチャー・ショー」開催の時は、私自身はもうこれ(《Hot Line》)を作り始めてて。電話ケーブルシリーズを作り始めてたんですね。

小勝:(笑)あぁ、そうですか。

正路:初個展で電話ケーブルですか?

寺内:そうです。初個展は《Hot Line》です。

小勝:で、その評判はいかがだったんでしょう?

寺内:まぁ、とてもよかったし。あとこれ(《Torn》)の評判もよかったんですよね。この「ザ・スカルプチャー・ショー」は50人の展覧会ですけれども、やっぱりその紙でね、これ高さ2 mぐらいもありますし(挿図6、7)。

小勝:はいはい。

寺内:赤青で、まぁ見た目が激しいのもあるんでしょうけれども。

小勝:えぇえぇ。

寺内:割とその「ザ・スカルプチャー・ショー」*のレビューの中で私の作品をね、取り上げてくれるというような評もあって。

(寺内さん追記:「ザ・スカルプチャー・ショー」は英国内では重要な展覧会です。この時の出品者にニュー・ブリティッシュ・スカルプチャーの作家が多く含まれています。私の展示室はA.ゴームリー、A.カプーア、S.ホーシアリー等12名ぐらい一緒の広い部屋でしたが、作品展示場所の話し合いで、場所取りの厳しさを知ることができました。また、作品のクオリティーが弱い作家の作品を最終的には同じ部屋から移動させるのを見て、グループ展全体の内容はレベルが高い作品が引き上げるのではなく、低い作品が足を引っ張る危険性があり、それは避けたいと彼らが考えている事を知りました。)

小勝:なるほど。

寺内:これで気に入ったというので、ほかのところからのグループ展なり、いろんなところから声がかかってきました。はい。これが一番のブレイクですか。

小勝:(ここで展示したのは)《Torn》でしたね。

寺内:《Torn》というシリーズですね、はい。

小勝:それでもうこのままイギリスでやっていこうというふうに手応えを感じられたわけですか。

寺内:まぁ手応えとしてはね、ありましたけれども。ただ、生活はできませんでしたよ(笑)

小勝:確かにねぇ。

寺内:ただこの個展の前に、これ(「スカルプチャー・ショー」)のすぐあとにニューヨークにグループ展*で、コラクルで行って。そこで実は初めて作品売れたんですね。この紙の(《Next Torn13》、挿図6)が1個と、(電話ケーブルの《 Hot Line 4 》挿図8)が売れたのかな。

* ‘Assemble Here !’ , Coracle at The Puck Building, New York, 1983

挿図8《Hot Line 4 Not Knit》1983年 一本の電話ケーブル(つながったまま)、編み針、展示エリアは可変(この時は90×70cm) 籠30×45×45cm 、セーター37cm

小勝:あぁ〜。

寺内:だからその時はびっくりしましたね。「あぁ、売れちゃうなんて」って(笑)。作品が売れるなんて経験はしたことがなかったので。

小勝:その価格なんかは当然、画廊が決めて。

寺内:画廊が決めて。はい。

小勝:それはほんとうに順調な滑り出しで。

寺内:いま思うと、ほんとうに順調に行ってるんですよね。

一同:(笑)

川浪:1983年のニューヨークですね。

寺内:作品はニューヨーク。あ、売れたのはニューヨークです。

小勝:あ、そうですか。

寺内:グループ展の「Assemble here!」。で、そのときは本当、コラクルのアーティスト5〜6人で行って。そのうちの大部分が、さっきのニュー・ブリティッシュ・スカルプターですね。画家も入ってはいましたけれども、アントニー・ゴームリー*とか、ケイト・ブラッカーとか。ケイトといえば皆さん驚くと思うんですけど、その「ザ・スカルプチャー・ショー」には3人審査員がいまして、公募展なので。

*アントニー・ゴームリーAntony Mark David Gormley(1950- )イギリスの彫刻家。人間の身体と空間との関係を探求する彫刻、インスタレーション、パブリックアート作品で広く評価されている。

(寺内さんの追記:ゴームリーとは1983年5月のコラクルプレスでのグループ展で一緒に出品して以来、同じ画廊の作家ということで、ニューヨークでのグループ展も一緒でしたし、住所が近いということで、自宅にディナーに誘われたり、親しくさせてもらいました。スタジオもBrixtonのAcre Lane studioで一緒でした。リチャード・ディーコンは隣のスタジオでした。日本でのブリティッシュ・アートのグループ展part2(「イギリス美術は、いま 内なる詩学」展、世田谷美術館、広島市現代美術館、栃木県立美術館ほか巡回、1991年)に参加していた画家ケイト・ホワイトフォードKate Whitefordも同じスタジオで、仲良くしていた。若干28歳で「ザ・スカルプチャー・ショー」の選者3名のうちの一人となったケイト・ブラッカーKate Blacherもコラクルで一緒でしたし、彼女のパートナーはジャン=リュック・ヴィルムートJean-Luc Vilmouthでした。)

小勝:はい。

寺内:1人は50代の男性の彫刻家。もう1人は40ぐらいの女性の美術評論家で、もう1人は28歳の女の彫刻家(ケイト・ブラッカー)。28ですよ、日本の文化庁じゃ絶対あり得ない(笑)

小勝:(笑)。えぇ〜。

寺内:彼女はリッソンで展示もしてる作家だったので、彼女が選んだのは自分の旦那も含めてリッソンの作家が多かった(笑)

小勝:へぇ〜。

寺内:ほんとうにあれは日本じゃ起こらないだろうなぁと思います。(笑)でも彼女はいい作家ですね。で、彼女もコラクルで一緒で。やっぱりリッソンにいたら個展は絶対やらせてもらえないって彼女は感じたのでコラクルに移ってきて。

小勝:えぇ。

寺内:ゴームリーもコラクルだったし。

小勝:あ〜。

寺内:リッソンはいい画廊ですけれどもディレクターと馬が合わないっていう作家も何人かいて(笑)、そういう人が割とコラクルに来ましたね。

小勝:あ〜。なるほど。

寺内:ハミッシュ・フルトンもいたし、けっこういい作家が、その前の世代の人たちも。

小勝:えぇ。あの〜ブレイクされたとおっしゃいましたけど、本当にその後、毎年ずっとグループ展や個展を続けてらっしゃるんですよね。もうその頃は作品も売れるわけでしょうし。

寺内:それはないです。

小勝:そうですか。

寺内:展示ばっかりですよ(笑)

小勝:そうですか。じゃああの〜…

寺内:だから電話ケーブルの作品なんかも、そのニューヨークではね、売れたけれども。あんまり売れていません。《Hot Line》は110点作りまして、113か、最終的には作りましたけど。本当に売れたのなんか20個もいってないんじゃないかしら*。

*本サイト 寺内曜子データベース、https://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版7参照

小勝:えぇ、そうですか!

寺内:そうなんですよ。

立体はね、彫刻はやっぱり買う人はあんまりいないんですよね。

小勝:確かにね。

寺内:(笑)

小勝:でも、あの《Hot Line》のシリーズはイギリス、もしくはドイツのギャラリーとか、美術館とかでも(展示された)。

寺内:本当に個展とかね、そういう意味で。で、あのほんとうに個展のチャンスはいろいろあったし、やった場所もコーナーハウス(Cornerhouse, Manchester)とかアルノルフィーニ(Arnolfini, Bristol)とか割と英国内の公立アートスペースの重要なところの企画展でやらせてはもらってるんですが…作品の評価が高いことと、売れるということは違うようです。

小勝:えぇえぇ。

寺内:売買の場でない、公立の場所での個展ということもあり、10点以上展示しても1点も売れていないと思います。(笑)そういう時代も時代ですね。

小勝:まぁその時期にちょうど日本でも、あのグループ展、近美の展覧会に出してらっしゃいますよね。

寺内:そうですね。あの「色彩とモノクローム」*ですね。でもそれより前に日本で見せてるのが、かんらん舎です。

*「現代美術への視点2 色彩とモノクローム」 東京国立近代美術館/京都国立近代美術館 1989年

小勝:かんらん舎の方が前ですか?

寺内:全然前です。はい。

川浪:87年「エッセンス」*ですか。

*「エッセンス」かんらん舎(東京)、1987年

寺内:「エッセンス」、そう。

川浪:早いですね。

小勝:それがえっと大谷さんが(選んで)。

寺内:大谷芳久さんです、はい。大谷さんとの出会いから言いますけれども。1983年にコラクルプレスでハミッシュ・フルトンが、個展をしたんですね。で、そのオープニングでフルトンに会いまして。フルトンが「僕、来月、日本に初めて行くんだよ。かんらん舎っていうところで個展やるんだ」って言って…

一同:へぇ〜。

寺内:それで、かんらん舎*っていう名前を覚えたんですね。

*寺内さん追記:「かんらん舎」(1977-2020)は、1980年から1993年にかけて、欧米の現代美術を先駆的に紹介した画廊として知られる。画廊主は大谷芳久氏。参照:大谷芳久著『現代美術ことはじめ KANRANSHA 1980-1993』岡添瑠子・発行、2021年

小勝:当時その大谷さんがイギリスの彫刻に興味を持っていたとか?

寺内:そういうのは全然知らずに。それで、久しぶりに、毎年は帰国できませんけれど、1983年ごろ里帰りした折に初めてかんらん舎に行って、その時に「フルトンから聞いて来ました」って言って。で「イギリスに住んでいる寺内です」って形で自己紹介したら、かんらん舎には、日本の人から紹介を受けた外人は来ても、逆にその外国人から紹介を受けたっていう日本人はあんまり来ないので(笑)

小勝:(笑)、ですよねぇ。

寺内:興味を持ったみたいで。で、まぁこういう作品もね、作ってますっていうか、ファイルをお見せしたんです。

小勝:作品自体におそらくね、興味持たれたと思いますが。

寺内:見せる時は売り込みのつもりで全然見せてなくて。ただ本当に自己紹介って形で見せて。でも、まぁそして何度かね、里帰りの折に、最近はこういうのやってるとかいうのは見せてて。それであの〜それこそ、「エッセンス」が87年ですよね。だからその前ですよね。きっと86年かその頃に、かんらん舎ディレクターの大谷さんご夫妻がロンドンにいらしたんです。(寺内さん追記:大谷夫妻がロンドンに来たのは1987年夏)

小勝:はいはい。

寺内:で、その時に私のスタジオもご覧になって。でそこに電話ケーブルの作品があったので。そしたらいきなり「買う」って言って。びっくりしちゃって、ほんとう鼻血出たんです(笑)

一同:(笑)

寺内:そんな気なかったから。

小勝:(かんらん舎の)最初の個展は…

寺内:その時に、かんらん舎さんが持って帰った作品*が今あの国立国際(美術館)にあります。(挿図9)

挿図9 《Hot-Line 89》, 1987年 16×50×42cm 撮影:内田芳孝 国立国際美術館蔵

* 《Hot-Line 89》 1987年 2004年購入 https://search.nmao.go.jp/ja/detail?cls=col1&pkey=50249&dicCls=d_author&dicDataId=888&detaillnkIdx=0

小勝:あぁ、そうですか。

川浪:そういう来歴なんですね。

小勝:それはそれは。

寺内:それはその「エッセンス」っていうグループ展で並べて。

小勝:これはグループ展なんですね。「エッセンス」は。

寺内:はい。

小勝:なるほど。

寺内:で、ほかもパレルモに、トニー・クラッグに、あれ誰だっけ?なんかすごい面々なんですよね*。ですから、かんらん舎に観にきた方々が「かんらん舎で初めて日本人が」っていう形で、驚いて。

*「エッセンス」の出品作家:トニー・クラッグ、ハミシュ・フルトン、パレルモ、ジュゼッペ・ぺノーネ、ヤニス・クネリス、寺内曜子

小勝:まぁ日本人がっていうより、イギリス作家っていう位置づけじゃないでしょうかね(笑)

寺内:たぶん日本人が、はあったと思うんですけれども。あの頃はやっぱりね、日本の方はドイツ留学が多かったんですよね。

川浪:そうですよね。

小勝:えぇ。

寺内:だけれども、まぁそういう形で、(留学後初めての)日本での発表としては目立ったわけですよね。

小勝:そうですね。

寺内:きっとそれで、その時の「色彩とモノクローム」展担当の市川さんと、え〜と今アーティゾンの副館長の…

小勝:松本さん。

寺内:松本さんとあと田中さん?その3人が担当*だったんですけれども。市川さんはロンドンに来たかな。松本さんはどうだったかな? 田中さんもなんかいらした気がするな。

*市川政憲、松本透、田中淳の各氏

寺内:これ(色彩とモノクローム)に出してくださいということで、それで出しました(挿図10)。

挿図10《Hot Line 107》1989年、一本の電話ケーブル(つながったまま、何も足さず何も引かず)、サイズは壁の高さや幅により可変、以下は壁幅15cmの場合壁の高さは含まず)145× 225 × 146 cm

挿図11 「色彩とモノクローム」展展示風景 左より《Hot Line 71》1986年 156×173×165cm 《無題》1988−89年、彩色した紙 300×74 ×42cm 《Hot Line 107》1989年 壁高さは210 x 厚さ40cm

小勝:はいはい。で、日本との繋がりというのもその後、かんらん舎で何回か。

寺内:そうですね。

小勝:個展やグループ展をされて。

寺内:はい、で、この時に前後して鎌倉近美の水沢勉さんから「トリアス」っていう、3人の学芸員が3人の作家を選ぶ展覧会があって(出品を要請されました)。

小勝:はいはい。「今日の作家展」*ですね。

*「第26回今日の作家展’90<トリアス>」横浜市民ギャラリー、1990年

寺内:あ、そうですね。はい。

小勝:横浜市民ギャラリーですね。はい。うん、なるほど。やはりこう日本からも注目されたという感じですね。

寺内:はい。かんらん舎の個展が90年。あ、そっか、だからかんらん舎よりあとか「トリアス」。あ、違うか。わかんなくなっちゃった。

川浪:(かんらん舎の)最初の個展は91年と(CVに)出てます。

小勝:そうですね。個展はね。えぇ。

寺内:「色彩とモノクローム」は90年かな。89年か。

小勝:89年です。

寺内:それで「トリアス」で、それでその後かんらん舎の個展になるのかな。

小勝:そうですね。ただまぁ、この「エッセンス」ですでに出してらっしゃるんですね。

寺内:こういう形で日本での作品発表は始まりましたけど、でもまぁ、かんらん舎というね、あのヨーロッパの著名作家を見せるところでね、全然日本人の知らない女性作家が見せたっていうので目立ったっていうことはあるとは思います。

川浪:ご縁が続きますね。

寺内:え?

川浪:つながりが続いていきますね。どんどん着々ですね。

小勝:気に入られたんでしょうね。大谷さんにもね。

寺内:大谷さんとは。そうですね。馬が合います、いまだにですけど。

小勝:(笑)そうですか。

寺内:ただあの一番、(勘違いしていただきたく無いのは)、あのコラクルのサイモンもそうなんですけど、仲がいいからと言って、(作品の質の良し悪しは)わかるんです。サイモンもあんまり良くない作品に対しては、容赦はないから。

小勝:あぁ〜。

寺内:並べて売れりゃいいの人たちじゃないので。

小勝:えぇえぇ。

寺内:あのカッツさん自身がいわゆる画商というよりは、彼はなんていうのかなぁ。

小勝:あの、コラクルの代表の方。

寺内:日本でなんていうのかな、コンクリート・ポエットって言うんですけれども、具体詩?

小勝:はいはい。

寺内:の詩人なんです。サイモン・カッツ。(寺内さん追記:Simon Cutts、彼自身が表現者。)

小勝:カッツさん。はい。

寺内:なんか彼は自分のことエディターって言ってますもんね、ディレクターじゃなくて。

小勝:えっとコラクルの代表の方がですか?

寺内:そうです。はい、ディレクターではあるけど「自分は編集者だ」と。

なので、彼の企画するグループ展は面白かったです。「Furniture & Sculpture ( 家具&彫刻)展の時はギャラリーの中に現代彫刻と一緒にグランドピアノを2台置いて、コンサートをしたりとか。

一同:(笑)

寺内:(笑)実はここがあの、ちょうどCOVID(コロナ)の時にサイモンとサイモンの奥さんから来たバースデーカード(挿図12)。

挿図12 サイモン・カッツ夫妻からの寺内曜子さんへのバースデイ・カード、2020年7月27日。寺内さんの居間の壁に掲示。

小勝:え〜。

寺内:壁文字とかね。やっぱりあの人たちは詩と言っても目で見る詩だから…。送り主にサイモンって一言も書いてないでしょ?(笑)ロビン(Robin = 駒鳥)・アンド・ホーク(Howk=鷹)ってマスクを茶化して(笑)

小勝:あ〜。

寺内:くちばしが。

川浪:くちばし!

寺内:そうですね(笑)

小勝:そのコラクルとの契約というのは、別にこう、独占っていうわけではないんですか?

寺内:独占ではないけど、でもまぁそれに近いですよね。はい。

小勝:あの、ヴィクトリア・ミロ*でも(個展を)なさってますよね。

*個展 New work by Yoko Terauchi, Victoria Miro Gallery, London,1987(Hot line ,鉛作品他)、個展Yoko Terauchi ,Victoria Miro Gallery, London,1993(寺内さん追記:1993年の個展《混沌Konton》について:

本サイト 寺内曜子データベースhttps://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版5参照。

ギャラリーと屋外との境が透明なガラス壁である場所の特性から、「空間は一続きであり、内・外の対立項は無い」ことを体感する状況としての、場所限定インスタレーション作品。ギャラリーの内壁の色と建物の外壁の色がお互い侵入して渾然一体となり、室内では右回り左回りと対立方向に見える渦巻も、立地点を屋外に変えると同方向の一つの渦巻であることから、対立は自分が作り出していることも体感できる。(挿図13a,b)

「空中楼閣」同様に、この作品もギャラリー内に物が収まっているのではなく、作品全体(無限の空間)にギャラリーが組み込まれている。この個展がきっかけにチゼンヘール・ギャラリーから個展のオファーが来る。)

挿図13a《混沌》1993年 場所限定インスタレーション (ヴィクトリア・ミロ、ロンドン) ミクストメディア 計測不能

挿図13b《混沌》1993年 場所限定インスタレーション (ヴィクトリア・ミロ、ロンドン)展示空間を外から見た場合

寺内:ヴィクトリア・ミロとの出会いですが、彼女は、とても大金持ちの方で…

小勝:えぇ。

寺内:新しく画廊を開くことになって、ヴィクトリアはコラクルに所属している、ロシア人の作家に自分のところに移らないかと声をかけたんですね。ところが彼は「1人でヴィクトリアのとこには移動したくない」って言ったんですよ。コラクルの所属している作家には…

小勝:はいはい。

寺内:それこそ、さっきも言ったようにフルトンはいるし(笑)、ゴームリーもいるし。

小勝:えぇえぇ。

寺内:「コラクルの作家全員とならば移動する」っていう。

小勝:え〜(笑)

寺内:その結果、コラクルはディレクターのサイモンと所属作家全員はそのまま変わらず、ギャラリー名だけがヴィクトリア・ミロになったんです。

小勝:え〜、 そういうことなんですか?

寺内:そういうことなんです。

小勝:え〜!

寺内:本来だったら自分で作家を一人ずつ集め育てるのが画廊のあり方と思うんですが。

(寺内さん追記:ヴィクトリア・ミロ(ギャラリー)は初めはサイモン・カッツとヴィクトリア・ミロのディレクター二人の体制で始まったが、数年後、意見の相違で、サイモン・カッツはディレクターをやめ、今はアイルランドでコラクル・パブリケーション(出版)を運営。)

小勝:あ〜

寺内:(笑)イアン・ハミルトン・フィンレイ*もリチャード・タトル*もコラクルが持っていたコネクションで。それらがあったからこそ、ヴィクトリアも新しい画廊を最初から順調に滑り出せたんで…まぁ、いろいろ(笑)

*イアン・ハミルトン・フィンレイ Ian Hamilton Finley(1925−2006)スコットランドの詩人、作家、芸術家、庭師。

**リチャード・タトル Richard Tuttle(1941− )アメリカの芸術家。ポスト・ミニマリズムの代表的作家。

小勝:なかなかねぇ。

寺内:なかなか…

小勝:裏事情がありますね。

寺内:裏事情があるんですね。

一同:(笑)

寺内:そういうの見ちゃったのはいいのか悪いのかですね。ただ、私はあのやっぱりこのサイモンみたいに自分の(生きる)表現活動として画廊をやっている、展覧会をやるっていう人の方が面白いし。それは大谷さんもそうですね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:だから彼も厳しいですね。私の作品がよくないと、もうちゃんと駄目って(笑)

■女性アーティストのグループ展にも出品

小勝:そのヴィクトリア・ミロではグループ展*で女性アーティストのグループ展にも参加されてますね?

*’Eleven Women Artists’, Victoria Miro, London, 1991

寺内:11人。

小勝:はいはい。これはどういう方がほかにはいたんですか。

寺内:これがその時のDM(挿図14)? 日本で言うとこのDMなんですけれども、マリーナ・アブラモヴィッチ*、レイチェル・ホワイトリード**、先ほど話題にしたケイト・ブラッカーも。

*マリーナ・アブラモヴィッチMarina Abramovic(1946− )ユーゴスラビア出身のパフォーマンス・アーティスト

**レイチェル・ホワイトリード Rachel Whiteread(1963- )キャスティングでの立体(彫刻)を主に制作する英国のアーティスト。1993年、ターナー賞を受賞。

挿図14 ’Eleven Women Artists’, Victoria Miro, London, 1991

寺内:結局ね、この写真が最初のアイデアじゃないかなと思うんですよ。1920年のイングランドの女性サッカーチーム(笑)。1920年っていうか結局、第1次世界大戦中(1914~1918)は男の人がいなくなったから女性がね、サッカーチームをやって。

小勝:えっとすいません、何年に? 1991年にやられた展覧会ですかね。

寺内:正直言って、(ジェンダー視点からは)そんなに重要な展覧会では無いと思います。…

小勝:どういうつもりで女性アーティスト(を集めて)…

寺内:知りません。

小勝:(笑)

寺内:(ヴィクトリアに)聞きそびれました(笑)

小勝:へぇ〜。ちょっとこの時期ではイギリスとしても珍しくないですか? 女性アーティスト展って。

寺内:そうかもしれませんね。はい。

小勝:結構、最近はテート・ブリテン*とかで(女性アーティスト展を開催していますが)。

*テート・ブリテンで2019年に初めて、1960年代以後の女性アーティストだけの作品をコレクションから展示した「Sixty Years(60年)」が開催された。2019年4月―2020年4月 https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/display/60-years

続いて2023年から2024年に以下の女性アーティストに焦点を当てた2つの展覧会が開催された。

Women In Revolt! Art and Activism in the UK 1970-1990, Tate Britain, 8 November 2023 – 7 April 2024. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/women-in-revolt

Now You See Us Women Artists in Britain 1520–1920, Tate Britain, 16 May – 13 October 2024. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/women-artists-in-britain-1520-1920

寺内:そうですね。はい。

小勝:あの〜(女性作家の)復権みたいな。

寺内:フランシス・モリス*がね、わりと女性作家の個展をね。2000年以降、企画していますね。

*フランシス・モリス Frances Morris (1959- ) イギリスのキュレーター。テート・モダンの館長(2016-2023)。寺内曜子作品のChisenhale Gallery,LondonとThe Fruitsmarket Gallery の共同出版(1996年)に本格的な寺内曜子論を執筆している。

小勝:あぁ、なるほど。

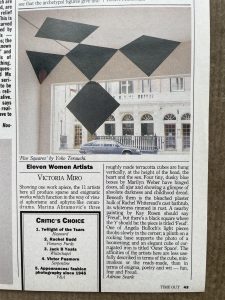

寺内:だから、私の出品作はこれなんですよ。(《Five Squares》 1991,室内と室外から見る場所限定インスタレーション)

これが展覧会評ですね。(TIME OUT no.1079, April24-May1,1991)(挿図15a,b)

挿図15a TIME OUT, no.1079, April24-May1,1991

挿図15b TIME OUT, no.1079 部分

寺内:ただ本当みんな、いわゆるジェンダー(を扱った)作家は1人もいないですね。

小勝:あぁ〜。

川浪:ここですね。

寺内:これ、はいそのページの右下の写真(挿図15b《Five Squares》)です。なんかそういう時代じゃなかったですね。ジェンダーのバランスを意識した作家は入ってないです。

小勝:バランスじゃなくてジェンダーの意識。

寺内:ジェンダー意識はないです。はい。ただ女性だけ集めた。

小勝:この時期はまだそうでしょうね。イギリスはちょっと、あの理論的にはグリゼルダ・ポロック*とか、ちゃんと進んでいる方いらっしゃるんですが、アーティストとして、アート展としてはちょっと遅れたと思うんですけど。でも割に…

*グリゼルダ・ポロック Griselda Pollock(1949- )イギリスの美術史家。美術史や文化研究にフェミニズム、クィア、ポストコロニアリズム、社会的観点を持ち込むなど、1970年代より40年以上にわたって、ジェンダー、イデオロギー、美術、視覚文化に対する思考に国際的な影響をもたらす。なかでも、美術史における構造的な性差別に言及したロジカ・パーカーとの共著『Old Mistresses: Women, Art and Ideology』(1981 年、『女・アート・イデオロギー―フェミニストが読みなおす芸術表現の歴史』翻訳/萩原弘子、1992)や単著『Vision and Difference』(1988 年『視線と差異―フェミニズムで読む美術史』翻訳/萩原弘子、1998)は、既にフェミニズム美術史における古典の地位を獲得している。

寺内:ただ逆言うと、あのイギリスは女性の作家は出てるんですよ。60年代から。

小勝:あ〜、そうですか。

寺内:バーバラ・ヘップワース*が彫刻家だったらいるし、画家だとブリジット・ライリー**とか。

*バーバラ・ヘップワースBarbara Hepworth(1903-1975)イギリスの彫刻家。第二次世界大戦中、ベン・ニコルソンやナウム・ガボら、芸術家とともに、セント・アイヴズに住む芸術家のコミュニティで主導的な役割を果たした。

**ブリジット・ライリーBridget Riley(1931- ) イギリスの画家。幾何学的パターンによって画面に動きをもたらす抽象絵画で知られる。

(寺内さん追記:寺内と同世代の英国の女性アーティストの彫刻家には、先述の Kate Blackerはじめ、ヘレン・チャドウィック Helen Chadwick、アリソン・ワイルディング Alison Wilding、シラゼー・ハウシャリー Shirazeh Houshuary、モナ・ハトゥム Mona Hatoum、画家だとケイト・ホワイトフォード Kate Whiteford、リサ・ミルロイ Lisa Milroy等が国際的に活躍している。)

小勝:まぁ、優れた少数の人がですね。

寺内:少数の人が。

小勝:(笑)あと、ヤング・ブリティッシュ・アーティスト*っていうこの後の世代?

*ヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBAs 1990年代のイギリスで頭角を現わしたアーティストの一群を指す。その表現媒体は絵画、彫刻、インスタレーションと多岐にわたる。80年代後半に英国ゴールドスミス・カレッジを卒業したアーティストであり、ロンドン東部の空き倉庫を用いて自ら企画展示を行なった。ダミアン・ハースト、レイチェル・ホワイトリード、トレイシー・エミン、ダグラス・ゴードン、クリス・オフィリら。https://artscape.jp/artword/7080/

寺内:そうですね。

小勝:には女性でもおもしろい人が(多く)…

*日本ではイギリス現代美術紹介展の第3弾として、「リアル/ライフ イギリスの新しい美術」展が開催された。栃木県立美術館、広島市現代美術館、東京都現代美術館、福岡市美術館など巡回。朝日新聞社、ブリティッシュ・カウンシル共催。1998年。このうち、女性作家は、シール・フロイヤー Ceal Floyer、アニャ・ガラッチョ Anya Galaccio、モナ・ハトゥーム Mona Hatoum、サラ・ルーカス Sara Lucas、ジョージナ・スター Georgina Starr、サム・テイラー=ウッド Sam Taylor=Wood、ジリアン・ウェアリング Gillian Wearing、レイチェル・ホワイトリード Rachel Whitereadら、12人中8人を占めた。

寺内:ただ私の(セントマーティンズの)同級生の 半分以上は女性ですからね。

小勝:えぇ。みなさん続けてらっしゃるんですか?

寺内:多分続けているとは思いますが。え〜っと結局、(卒業後)連絡取ってないから。今みたいにあの、Eメールがない、手紙の時代ですから(笑)

小勝:なるほどなるほど。

寺内:電話なんて高級品は持てませんでしたから(笑)

小勝:えぇえぇ。

川浪:草野貴世さん*もスレード校の女性の先生の名前、2人ぐらいあげてましたね。

*本サイト:草野貴世データベース https://asianw-art.com/kusano-kiyo/

本サイト:草野貴世インタビュー https://asianw-art.com/interview/kusano-kiyo/

小勝:えぇ、そうでしたね。

寺内:たぶんこのレイチェルはスレードですよね。

小勝:レイチェル・ホワイトリード。はい。

寺内:あとあれね、あの、

小勝:レイチェルではなかったですね。もうちょっとあの…

寺内:わかるわかる(笑)。私は本人もグループ展で一緒だったから知ってます。

小勝:草野さん(のロンドン留学)は 80年代?

川浪:89年から90年くらいですよね。

寺内:そう80年代に。じゃあ、あれ(展覧会記録ファイル)持ってきた方が早いか。

小勝:えっと草野さんともその時期は活動を…

寺内:もうあの人たちはぜんぜん違うの、私たちと意識が。

小勝:あ〜。

寺内:さっき言った「作家になる!」っていう感じだし。ロンドンはアートの中心だから、で来てるから。

小勝:あ〜。

寺内:ぜんぜん違うのよね〜。

小勝:あ、そうですか。

寺内:お金も違うもの。その頃は日本円が強かったから。

小勝:あぁ、そうですか。

川浪:(笑)

寺内:その頃には日本人がいっぱい留学してるから、それぞれの美大に日本人が数名ずついる時代ですね。皆さんすでに日本の美大に行ってて。

小勝:えぇ、あぁそうですか。

寺内: 私が留学した1970年代後半は日本人留学生は美大にはほとんどいないし、いても日本の美大を出た人はいないんですよ。

小勝:あぁ〜。

寺内:だから逆に私は女子美出ていたので恥ずかしいぐらい。

川浪:へぇ〜。

小勝:あ〜そうなんですか、逆に。

寺内:日本の美大は出てない人がイギリス行って、美大に入ったという人が大半でした。

(寺内さん追記:寺内が留学していた頃、ロンドンの美大に留学していた日本人には、中村信夫(彫刻・1997〜2021年まで現代美術センター・CCA北九州のディレクター)、白石由子(画家)、山口峰夫(パフォーマンス、video)、志水与子(彫刻)、等がいる)

小勝:えぇ。

正路:さっき女性の話で言うと、83年の「ザ・スカルプチャー・ショー」の審査員が3人中2人女性だったったと。

(寺内さん追記:The Sculpture Showの審査員は以下の3名:ポール・デ・モンチョーPaul de Monchaux (彫刻家50代男性)、フェネラ・クライトンFenella Criton( 評論家、女性、30〜40代?)、ケイト・ブラッカーKate Blacker (彫刻家28歳)。出品作家50名中、女性は12名。ちなみに会場の一つSerpentine Gallery( ロンドンの重要な公立ギャラリー)のディレクターもスー・グレイソンSue Graysonと言う女性だった、彼女はその後コーナーハウスのディレクターも務める。)

小勝:そうでしたっけ?

正路:さっき28歳の女性が審査員だったと。

川浪:おっしゃってましたね。

正路:美術評論家も女性とおっしゃっていましたよね。3人中審査員2人女性だったんだっていうふうに。サラッと。それもけっこう日本ではありえないことですよね。

小勝:うんうん、そうですね。

寺内:ヴィクトリア(・ミロ・ギャラリー)の(「11人の女性展」の)前に私、女性ばっかりのグループ展に出てたわ(笑)

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:もういっぱいあるから忘れちゃった。えっと、カンタベリー・フェスティバルっていうのがあって…

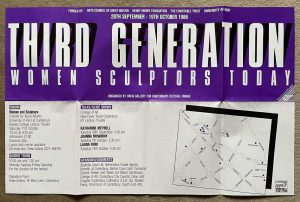

正路:「第三世代」ですか?

寺内:「第三世代」です。そうあぁ「第三世代」です。そうです、その時代です。

川浪:これも女性だけですか? へぇ〜。

寺内:この展覧会にはちょびっとその、女性を意識した作品を作る作家も入ってるかな?

小勝:うんうん。その…

寺内:これこれ「サード・ジェネレーション・ウイメン・スカルプターズ・トゥデイ」*(挿図16a)。

*’Third Generation Women Sculptors Today’, Canterbury Festival, Canterbury, UK, 1986

https://southwarkparkgalleries.org/from-the-kitchen-table/

挿図16a ‘Third Generation Women Sculptors Today’, Canterbury Festival, Canterbury, UK, 1986

挿図16b ‘Third Generation Women Sculptors Today’

寺内:カンタベリーっていう古都でね。英国国教会の総本山のカンタベリー大聖堂がある、中世の建物が立ち並ぶ古い都で。

小勝:なるほど。それでちょっと、あのいろいろ。

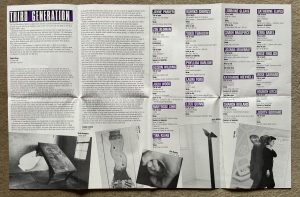

寺内:まだありますよ。こっちも(笑)(挿図16b)

小勝:続きですか?

寺内:「サード・ジェネレーション」の。

小勝:あ、出品作家。

寺内:ここにさっき言った、私が名前を思い出せない人が(笑)

小勝:出てたんですね。

寺内:出てる。はい。

川浪:あ、さっきの草野さんの話でちょっと。

寺内:そうそう。え〜と彼女はね、あのスレードの先生を辞めてから、66歳になってから注目を浴びたんですよ。

川浪:この間、森美術館*で。

*「アナザー・エナジー 挑戦しつづける力-世界の女性アーティスト6人」展、森美術館、2021年4月22日―9月26日。

小勝:あ〜、はいはい。

寺内:そうそう。フィリダ・バーロウ*。

*フィリダ・バーロウ Phyllida Barlow(1944-2023)イギリスの彫刻家。2009年に教職から引退した後、2010年サーペンタイン・ギャラリーの展示で注目を浴びて国際的な発表が続き、2017年第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ英国館代表となる。

川浪:そうでした。そういう話を草野さんからも。

寺内:その時、私も一緒で、フィリダ、すごいいい人(笑)

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:子どもが5人ぐらいいてね。

小勝:へぇ〜。

川浪:寺内さんに「そういう先輩の前例があるから、あなたも頑張り続けなさい」みたいにおっしゃっていただいたと、草野さんが。

小勝:なるほど。

■世界は「ひとつ」、人間の意識が「分断」をつくるというテーマでインスタレーションに移行

小勝:それでこの時期、寺内さんが自分の作品、自分のアートの基本になるようなテーマを掴まれたと思うんですが、それについてちょっと(お聞きしたい)。あの、いろいろなところでステートメントでもお書きになってらっしゃいますが、その辺をお話しいただけますでしょうか。

寺内:先ほど言ったように、その基本の出発点は(セント・マーティンズの学生時代1979年です)、同級生との意見交換での正しい、正しく無いとか、その戦争の主張のね、善悪に基準がないとか、それらの対立への疑問なんですけれども、言葉では善悪っていうのは言えても、「もの」だけで表すのは難しい。私はやはりあの美術という手段は(言葉は使わないで)視覚で伝えたいという気持ちがあったので。

小勝:はい。

寺内:今だったらばきっと皆さん文章を書いて作品の横にね、置くんでしょうけれども(笑)。私はそれと、あと避けたかったのはイデオロギーになっちゃうとやはり時代によって変わりますよね。

小勝:はいはい。

寺内:だからそれよりも、(もっと根本的な)なんで人間は本来は区別が存在しない渾然一体の世界を、なぜ私たちは分断しちゃうんだろうっていうところをなんとか見せたいと思って。

小勝:はいはい。

寺内:普段私たちが、対立と思い込んでいることは実は対立していないことを証明するために紙の「表裏」という見た目を使ったり…電話ケーブルは「内外」を使ったり。ですから電話ケーブルは私にとっては通信機器ではないんです。ただ内と外の色の区別があることが大切で素材に選んだだけ、でも実は内外っていうのは私たちが勝手に意味づけしたもので実は対立は存在していない。(笑)

(寺内さん追記:ということをケーブル自体が内外渾然一体とした姿に自ら成る作品で証明。)

小勝:はいはい。

寺内:それは世界はもともとは「(全体で)一体」なんですよね、だから。それをあの、伝えたくてやってたんですが、やっぱりその紙とか電話ケーブルだと(素材)そのものの中に区別がないって人が見ちゃうので。実際その(裏表や内外の)区別を作ってるのは私たち本人なんだってところまでは考えが及ばない。そのことをわからせるためには、やっぱりその状況、自分たちが、その見てる本人たちが見ている対象を分断し、区別・対立を作ってるっていうのを体感させるしかないというので、インスタレーションに表現方法が移ったんです。

小勝:なるほど。

寺内:別にインスタレーションが現代美術だからで始めたんでなくて。それ以外の表現で伝達しようがないので始めました。ですから、あの結局、(観客が)立ってるところの位置を変えると対象物の見え方が変わる、とか裏も表もないとか、紙のインスタレーションで言ったらば、その裂け目のところ、紙の厚みになるところを通り抜けることになるとか、そういう作品をまず初めに発表し始めました。

小勝:それを始めたのはどの個展あたりですか?

寺内:え〜っと、トリアス*かな?

*「第26回今日の作家展’90<トリアス>」横浜市民ギャラリー、1990年

小勝:あ〜、トリアスですか。

寺内:はい、その時に。

小勝:えっとロンドンでは、トリアス以前にもやってらっしゃらなかったんですか。

寺内:ヨークシャーの…すみませんね、記憶力が。

(寺内さん追記:1990 年7月のヨークシャー・ダンスセンターでの振り付け、作曲、彫刻コラボレーション時に制作したダンスパフォーマンスのためのインスタレーション(挿図17) や、同じ1990年8月のケイアン・ギャラリーCairn Galleryでの個展 Loop & Pool*(挿図18a,b)ですでにやっている、1990年11月のトリアスの作品の方が遅い。)

*タイトルLoop & Poolはこのギャラリーディレクターの詩人(具体詩)Tomas Clarkが右からでも左からでも読めるということで命名してくれました。

挿図17 ダンスパフォーマンスのためのインスタレーション 紙巾270㎝ 1990年6月25日―7月7日 Leads Festival, Yorkshire Dance Centre

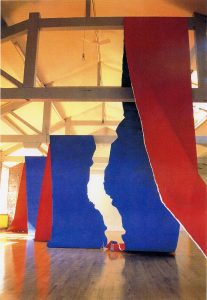

挿図18a “ Yoko Terauchi Loop & Pool ” Cairn Gallery(Gloucester shire、UK)1990年8月4日―9月1日

挿図18b “ Yoko Terauchi Loop & Pool ” Cairn Gallery(Gloucester shire、UK)

小勝:いえ、いえとんでもないです、もう。

川浪:トリアスって何年ですか?

小勝:90年の「今日の作家たち」。

寺内:かんらん舎の個展の1年前なんですよ。

小勝:はい。

寺内:だからその、実際の発表の時と、展覧会依頼が来た時に時差があって、自分の興味はまたほかの所に移動してるので、それで自分の中で今ね、展覧会の年代が曖昧になっちゃうと。仕事をくれた方は「過去作品で見せてくれ」って、になるのね。あ、これも90年ですね。だからがそうなんですよね。紙のインスタレーションに変わってるのは。

(寺内さん追記:1990年の1年間に大きな一枚の紙を使った場所限定インスタレーションを4カ所で制作発表している。挿図17、18a,b。

挿図19a,bはギャラリー・ホフマンで展示した「Ebb & Flow」を2箇所別のアングルで撮影したものです。

この展示時は観客は4本の柱の中に入ったり外から眺めたりしていました。この作品でメンヒェングラートバッハの個展が決定しました。)

挿図19a 「Ebb & Flow ( 満ち潮引き潮)」1991年 彩色した一枚の紙 227×407×420 cm

個展”yoko terauchi “ Galerie Hoffman, Friedberg, Germany 1991年10月5日-12月5日

挿図19b 「Ebb & Flow ( 満ち潮引き潮)」1991年

小勝:そうですね。90年ですね。はい。

寺内:これも90年かな。

小勝:そうです。こちらがチャリング・クロスロード(挿図20)*。はい。あ〜、でこのトリアスのカタログなんですかね。

個展’Ebb and Flow’, 109 Charing Cross Road, London,1990

(寺内さん追記:Ebb & Flow ( 満ち潮引き潮)の名前の由来は、海を浜辺から見ると海の水の多い少ないの対立がありますが、海の中に入ると海水の量は同じなので、区別する必要自体がなくなる、ということからです。表・裏も自分の立ち位置を基準とするからできる区別で、紙自体は6面体なので区切りのない「一つづきの表面」だと思います。チャリングクロスは「109 Charing Cross Road」という名前の展示スペースで、二つ同じサイズのショーウインドーが展覧会場です。このEbb & Flow に限って、一枚の紙を対角線を描くように2枚に破りました。そして右側は赤面が歩道側から見ると表になるように、左側は青面が歩道から見ると正面になるように巻いてショーウインドー内壁に貼りました。破れ目の線の凸凹が合致するので、元は一枚の紙だったことがわかるシステムです。)

挿図20 ’Ebb and Flow’, 109 Charing Cross Road, London,1990《Ebb & Flow》1990年 一枚の彩色した紙を2枚に割いた物、ショーウインドー1つのサイズ:191×242×114 cm

寺内:そうですね、たぶん。だからトリアスで発表したのが…(間)(資料を探している)

川浪:(現在制作中の)レゾネ(作品総目録)が早くできるといいですね。

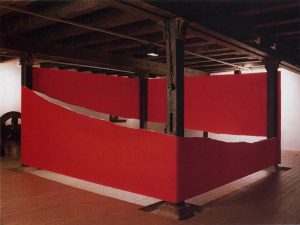

寺内:メンヒェングラートバッハっていうドイツの美術館の個展*の時なんですけど。そこでは、大きな(3.3 x 15 m)一枚の紙と5m四方のホワイトキューブの展示室を合体させ表裏、内外の区別に疑問を提示する場所限定インスタレーションを発表しました。ですので、このカタログは紙のインスタレーション作品だけ集めた(笑)カタログ。この時(1992年)はもうすでに、この紙の時はその何ですか? 紙を離れて、と言うか、裏表がないというか、「裏表の対立は私たちが作る」のをテーマを離れて、(世界に対立はないという基本コンセプトは同じなんですが)、私たちの世界を見る能力には限界があるっていう新しい展開(「空中楼閣」)に私の表現テーマの焦点がもう移動してたんですが…

*個展 Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Germany, September 13 – November 22, 1992

https://museum-abteiberg.de/ausstellungen/rueckschau-ausstellungen/1993-88/1993-1988-uebersicht/

小勝:はい。

寺内:さっきも言ったように(依頼者が見た寺内作品と寺内本人の最新作に)時差があるので(笑)、メンヒェングラートバッハからはこの紙のインスタレーションの新作をやってくれということで(笑)

小勝:うんうん、うんうん。

寺内:でも、これはもうドイツのそうだ、この仕事(メンヒェングラートバッハでの個展)が入ったのはドイツの個展、1900、あれ90年か91年かな? ええっとギャラリー・ホフマンの個展*(挿図19a,b)。

*個展 Galerie Hoffman, Friedberg, Germany,1991

Galerie Hoffmann website Yoko Terauchi in focus Ebb & Flow

(1991年開催の個展の展示作品・製作中の画像とテキスト)

https://galeriehoffmann.de/en/in-focus/yoko-terauchi-ebb-flow/

正路:91年。

寺内:でギャラリー・ホフマンの個展の前に、ホフマンがフランクフルト・アートフェアに出店して、そこで私も1点だけこの赤青の紙のコーナー作品を展示した時に、このメンヒェングラートバッハのカースティング Hannelore Kerstingっていうキュレーターさんが気に入って、それでホフマンの個展(挿図19a,b)も見に来て、それでこの(メンヒェングラートバッハの)個展という形になってます。

小勝:なるほど、なるほど。はい。ギャラリー・ホフマンとは、その後も契約が…

寺内:そうですね、今も。

小勝:はい。

寺内:ホフマンは以前からコラクルと知り合いだったんですね。

小勝:あぁ、なるほど。

寺内:で、どっかで見たんでしょうね、私の作品を。それでお声がかかって。

小勝:なるほど。このホフマンで個展をされたことによって、ドイツの美術館や博物館に作品が入って(収蔵されて)…

寺内:そうです。はい、ドイツ語圏はホフマン経由でした。

小勝:はいはい。メンヒェングラートバッハの美術館*ってすごく建築が面白いんですよね。

*アプタイベルク美術館 https://museum-abteiberg.de/

寺内:そうですね。

小勝:私もあの1回だけ行ったことあります。はい。

寺内:でもだから使いにくかった(笑)

小勝:あぁ、そうかも知れないですね。こう段差があって。

寺内:そうなんですよね。当時あそこは本当にいい展覧会をやってましたよね。キュレーターのハネロア・カースティングさんと美術館職員で設営チームのリーダーのピーターさんが毎朝コーヒーを飲みながら、展覧会準備の打ち合わせをするのが習慣でした。ハネロアはピーターを心から信頼しているし、ピーターも作家の作品のために全能力を使う、という素晴らしい環境でした。彼が考えてくれた道具や解決法のおかげで幅3.3m長さ15メートルの巨大な紙が破れたり折れたりする事なく設置できました。

小勝:はい、えっとそれで、イギリス時代いろいろ発表をたくさんされてるんですが、寺内さんにとってひじょうに自分にとって一番代表作というか、そういう重要な展覧会というと(どれでしょうか?)。あの最近ちょっと、えっとフルーツマーケットの方で自分の画廊の50年*ですか?

*Words and Things : Celebrationg fifty years of writing on art, Fruitmarket,2024

寺内:あ、はい。

小勝:(50周年を記念する)カタログを出してらっしゃいますが、その同じ画廊とそれからチゼンヘール・ギャラリーというロンドンのギャラリーで当時も一緒に共通のカタログを…

寺内:共同の作品集ですね、はい。

小勝:出したんですね。この展覧会辺りはいかがでしたか?

寺内:そうですね、あの私の作品の流れの中で重要だと、先ほど言ったその《空中楼閣》(挿図19a,b)っていって、私たちの見ることができるのは世界全体の一部分でしかないという「こと」を状況として観客に提示している作品です。

小勝:はいはい。

寺内:普段私たちは、見ている部分を全部と思っているからこそ、その中での違いで裏だ表だとかをいうんで。

(寺内さん追記:世界の部分しか見えないことが、私たちが世界を対立に分断する原因の一つだと思います。なのでこのことに気づいてほしくて、作品も新たな展開を迎えました。)

小勝:えぇえぇ。

寺内:それはあのもともとは仏教の説話に「群盲象を撫でる」って言葉ありますよね。だからみんな象を実際触っているし実際の経験はしてるけど、全体像は見えないということで。尻尾を触った人は象はほうきみたいなものだ、耳を触った人は象は団扇みたいだって…

小勝:(笑)

寺内:結局それで喧嘩が起きるっていうんですけれども。まぁ、それと同じこと(「部分から全体は推し量れない」「私たちは部分しか見ることができない」)を体感する「状況」として、このインスタレーションができました。この展示室に入ると、コーナーにあるその黒鉛で黒く塗られ、見る角度によっては反射する部分から、室外の何かの存在を感じる…(挿図21a)

挿図21a《空中楼閣》1991年 ミクストメディア、黒鉛 サイズ:計測不能 かんらん舎 撮影:内田芳孝

挿図21b 黒鉛の形から導き出せる理屈にあった形も無限にある。 そのうちの一つの例の図解の画像(作画:小松敏宏)

小勝:はいはい。

寺内:この床と2つの壁の黒く塗られたところは、いくつかのしゃぼんだまがくっついた時のように、室外にある不明な巨大な何かと接している一部分なんですね。

小勝:はいはい。

寺内:《空中楼閣》は、画廊の中に作品を収めるのではなく、画廊自体が、見えない巨大な(室外の)作品の一部として組み込まれています。 (挿図21b)

小勝:う〜ん

寺内:画廊内に立つ人は室外に何かがあるのは感じるんですけれど、その一部分しか見ることができないし、 室内と作品全体の座標軸は、ずれているので作品の全体像を想像する手掛かりもありません。自分の立ち位置が特定できない不安を感じる人もいます。

(寺内さん追記:黒鉛が塗られている位置や形や大きさは寺内が各現場で立ち位置の「不安定感」を感じるように確かめて決定する。この黒い部分を鑑賞したり、この黒い部分が何かを表現している作品ではない。)これは、広大な宇宙の中の一部分としてしか存在できない私達の限界を自らの身体で認識する装置なんです。)

小勝:うん。この真ん中からこう赤いものが出てる。

寺内:そうなんです、出てるんです。これはまぁ(部屋の)外はちょっとね、見ることはできませんが、あの気持ちを。

小勝:あ〜誘導するというか…

寺内:誘導するために、あ、まさにそうですよね。誘導するための部分です。

小勝:これは最初(はどこで発表された?)…

寺内:これは最初は、かんらん舎です。

小勝:かんらん舎が最初ですか?!

寺内:これが重要な第1作です。(寺内さん追記:代表作であり、重要な展覧会、展覧会評も多数。)

小勝:ですよね。

寺内:でも、あの、かんらん舎からまず個展の話がきた時からびっくりしたんですよね。まさかね、あの、かんらん舎で個展をするなんて。

小勝:それはえっと91年ですか?

寺内:91年ですね。確か、 はい。

小勝:はい。

寺内:まぁあの、個展のお話の呼びかけは90年とかねそれぐらいに来てますけれども、アイデアがギリギリまで出なくて(笑)

小勝:えぇえぇ。

寺内:それで、あのまぁなんとか。

小勝:これは、かんらん舎の展示の写真?(挿図21a)

寺内:これは、かんらん舎の展示の写真です。

小勝:はいはいはい。

寺内:それでできたんですけれども。

小勝:ん〜、その後いろいろなところで《空中楼閣》をやってらっしゃる。

寺内:そうですね。だからこの「空中楼閣」はいろいろなところで、その会場の物理的状況に即した形で発表しています。

小勝:えぇえぇ。

寺内:まぁ、かんらん舎が91年、94年がチゼンヘール*ですかね。でもチゼンヘールの展示がこの中では一番部屋のサイズも大きいのでビジュアルとしては迫力がある…

*本サイトの寺内曜子データベース https://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版1

小勝:あ〜あの上の…

寺内:上に天井の梁があって…

小勝:格子がね、えぇえぇ。

寺内:いいのができましたね。

小勝:はいはい。

寺内:この作品は物理的にできない展示室もいっぱいあるんです。(壁・天井・床を視覚の限界として使うので、四方が壁で囲まれた部屋が良い。隣の部屋が隙間から見える移動壁はこの作品の発表には向かない)

ですから本当は私は、あのメンヒェングラートバッハではこの《空中楼閣》を見せたかったんですけれども、「空調の関係で駄目だ」って言われました(笑)

小勝:あ〜上にこうエアコンがある…

寺内:機械に悪い物なんか吸い込んじゃうから、あの黒鉛の作業の時はね、どうしても粉が出るので。

小勝:なるほど、それは残念でしたね。では、そろそろご帰国後に行っちゃってよろしいでしょうか。ほかにイギリス時代で言っておきたいことがあれば…

寺内:もしもその私生活とかそういうのであれでしたら。

小勝:えぇ。

寺内:実はチゼンヘールの時なんですが、私のインスタレーションは現場に入ってそこで作るわけですよね。ほかの作家さんだったら自分のスタジオで、完成したものを、持ち込むわけですけれども。

小勝:はいはい。

寺内:現場でゼロから作るので。人手も事前に手配して。チゼンヘールの時はもう日によっては10人ぐらい手伝いが来てって感じで。2週間かけて完成に持って行ったんですが、その作業1日目にうちの父が心筋梗塞を起こして(笑)

小勝:え〜。

寺内:その電話が、母から来ましたが…

小勝:えぇえぇ。

寺内:(作品が完成するまでは日本に)帰るに帰れないんですよね、もう。だからそれは大変でしたね。

小勝:そうでしたねぇ。

寺内:だからオープニングが終わって、すぐ飛行機に乗って帰りました。

小勝:はいはい。

寺内:まぁ幸いその時はね、父は…

小勝:快復されて。

寺内:快復しましたけど。

小勝:よかったですね。

寺内:本当その時は毎日のように母と国際電話でね。母は母で、その時は父の入院先のトイレで脚本を書いてたそうですけど(笑)

小勝: あぁすごい、すごいですね、もう(お母様も、曜子さんも)。う〜ん、はい、それでいよいよ、じゃあご帰国にいってよろしいでしょうかもう。

寺内:そうですね…

小勝:まだ何か、お話が…(笑)

寺内:帰った理由のところを。

小勝:はい。

寺内:きっと知りたいですよね。(作品写真を見せながら)これ、ギャラリー小柳の昔の場所なんです。(挿図22)

挿図22 《衝撃》 1998 年 ミクストメディア サイズ:計測不能 ギャラリー小柳

小勝:はい、あぁ。

寺内:いまハツコ エンドウ ウエディングスになっている一階のスペースで。

小勝:あぁあぁ。

寺内:で、この時はね、もう、かんらん舎さんは閉じてたんですね。

小勝:あ〜そうなんですか。

寺内:えぇ、かんらん舎さんは1993年に(画廊を)閉めます。(*寺内さん追記:展覧会を行うことやめ、オフィスのみの運営となる)

小勝:はいはい。あ、98年ですね、小柳(の個展は)*。

*「寺内曜子『衝撃』」ギャラリー小柳(東京)、1998年

寺内:98年2月です。

小勝:はいはい。

寺内:それで、小柳さんがアプローチして来て個展をやることになって。で、これを作ったんですけれども…

小勝:《衝撃》という。

寺内:はい、《衝撃》という作品。これもその前の《空中楼閣》が、不明な物体がね、室外にあって…

小勝:はいはい。

寺内:部屋と密着してるところがグラファイト(黒鉛)で塗られてました。《衝撃》は不明な物体は部屋に一部貫通しちゃってるんですね、建物の中に外の赤いものが。氷山の一角みたいに出っ張ってきている。

小勝:はいはい。

寺内:で、これをきっかけに国立国際(美術館)*でも…

*「空間体験―国立国際美術館への6人のオマージュ」国立国際美術館(大阪)、2000年6月15日-7月16日

小勝:はいはい、建物全部を使った。

寺内:昔のね、建物全部使って。

小勝:今はなくなっちゃった(建築の)*。

*国立国際美術館の建築 1975年国立国際美術館(仮称)庁舎として利用するため、旧万国博美術館の建物を日本万国博記念協会から無償で譲り受ける。(川崎清・設計)1977年開館。2004年大阪市中之島に移転し新館開館。旧建物は2004年10月から2005年3月にかけて万国博ホールとあわせて解体された。

寺内:なくなっちゃった。で、あれ(国立国際で発表した《衝撃》)は建物の3階から1階まで一枚の壁が貫通しているんですけども、それに気づく人は少ないので、壁が建物を垂直に貫通している事実を目立つようにこの壁のみ3階から1階まで赤く塗り、赤い壁が屋外から侵入したように白い壁の表面をめくれた状態にしました。で、それ(国立国際での作品)のもとになったのが、この小柳でやった「衝撃」っていう作品ですが…(挿図22)

小勝:はいはい、はい。

寺内:このギャラリー小柳での現場制作の最中に、母が病気だってわかったんです。なぜか、うちの親は、私が個展をやる時に病気になってくれるという事が多くて(笑)

小勝:なかなか、ねぇ。

寺内:ただ本当、残念ながらこの時、父のは治る病気だったんですけど、母のは治らない病気だってわかって。でも、まぁね、その急激に悪くなるわけじゃないということで、一旦、英国には帰ったんですが、この時の展覧会(小柳の個展)は確かですね…

小勝:はいはい。ロンドンに。

寺内:ロンドンに。でも、親は、子供に心配させたくないから連絡くれないんですよ。代わりにかんらん舎の大谷さんが連絡をくれたんでした。

小勝:はい。

寺内:「ちょっといま帰んないと、お母さん大変だよ」みたいな感じで電話がきて。と言われても、私はインスタレーションにシフトしてから、展覧会数は増えたけれども生活は苦しくなりましたからね。

小勝:えぇ。

寺内:作品は場所限定インスタレーションなので売りようないし、あと私はもうこの時点では週1日ですけれども、ウィンチェスター・スクール・オブ・アート(Winchester School of Art)で非常勤(講師)やってたんですね。

小勝:あぁ、なるほど。

寺内:だけれどもインスタレーション(現場制作のため)でほかの国に行ってる間は、講師の収入がなくなるし(笑)

一同:(笑)

寺内:そういう感じでまぁ「日本に帰る飛行機代がない」って言ったら大谷さんが出してくれて。「じゃあ、君の預かってる作品買うから」って、だからそういう思いやりのある人ですね。本当に感謝しています。それで両親の様子を見るために一時帰国することができ、「あぁもうこれは両親2人だけじゃ生活無理だな」って思ったので、それで英国を引き上げて日本に帰ることにしました。

小勝:はい、はい。

寺内:ただ、本当そういう決断ができたのも、あの〜なんですか? 美術作家って別にその国にいなくたって、どこにいても作品は作れるので。

小勝:はいはいはい。

寺内:発表はまた別の話かもしれないですが、作るのはどこ行ってもできるので。

小勝:なるほど。特にね、あの寺内さんのコンセプトはあの普遍的というか、ね。あの地域や場所を選ばない。

寺内:あ、そうですね。はい。

一同:(笑)

寺内:だから、そういう形で日本に帰ることになりました。

■日本に帰国。両親の介護と大学での教育、美術家の仕事の3つを並立

小勝:はいはい。えっとそうしましたら、お帰りになってからは当然その介護とかそういう問題が。

寺内:まぁそういう形で、20年ぶりの日本での介護生活がはじまりました。ただし、あのこれ、だから私は運いいのかなぁ。

一同:(笑)

寺内:日本に帰るって決めた時に、小学校の時の同級生で実践女子短大の助教授がいて、彼から実践での非常勤講師をやらないかと言う電話がきて…

小勝:えぇえぇ。

寺内:カリキュラム改正であと2年で美術史の授業はなくなるって決まったので、美術史の先生が辞めちゃって。すぐさま次の人が欲しいって時だったのです。たまたま私が(日本に)帰るって連絡していたのかな、そしたら授業を代わりにやれないかって。なんですか私は美術史の専門家じゃないでしょう。だけどまぁ一応ね、美術家だから、手を動かす授業でもいいからなんか授業をやってくれたら助かるって。勤務が2年だけの条件だと公募してもね、誰も応募して来てもらえないということで。

小勝:あ、じゃあ帰られてすぐ実践女子短大に。

寺内:そうなんです実践女子短大*で。はい、1コマですけれども。本当、皆さんを前に恥ずかしいんですけど、近代美術史という(笑)授業を持っておりました。

*実践女子大学短期大学部 非常勤講師 1999年4月-2001年3月

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:すみません(笑)

一同:(笑)

寺内:まぁ基本的にたくさんの作品(画像)を学生に見せるということがね、重要視されて。

小勝:あ〜まぁ、でもね1コマであってもお勤めになるところが(あるのは)…

寺内:そうなんです。これがあったから助かりました。そして、さらに私の偶然話の続きのなんですけれども。

小勝:えぇえぇ。

寺内:実践の非常勤が終わった頃のある日、あの〜V&A、ヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムには日本の古美術を集めた部屋があって。

小勝:はいはい。

寺内:そこの収蔵品と関係を持たせた新作を現代美術の作家に作ってもらい一緒に展示する展覧会をやりたいということで、その企画を立てた英国人からお呼びがあったんですね。

小勝:はいはいはい。

寺内:で私も「いいですよ」って言っちゃったんですけど、よくよく話を聞くとロンドンまで来てインスタレーションでやってくれって言うから…

一同:(笑)

寺内:なんのため日本に帰ってきたのかって思いましたよ。。ロンドンに行ったらその間は介護はできないから。特にその時まだ帰ってきて、そんなに何年も経ってないので。長期間、親をまた2人だけにするっていう準備の立てる手立てもなかった時代なので、「いや、行けません」って言ったら、もう飛行機のチケットを(笑)アレンジしちゃったっていうことで…

小勝:えぇ。

寺内:そしたらば、あちらも解決策を考えて、実は作品だけ送ってもらう予定だった版画家の人がいるから、その人に私の代わりに来てもらおう。私の作品は彼に手荷物で運んでもらうから、彼に作品預けてくれっていうことになって。

小勝:え〜(笑)

寺内:それでその人に会い、彫刻を預けたんです。その人が実は愛知県芸(愛知県立芸術大学)の版画の先生で。

小勝:え〜。

寺内:会った次の日に彼から電話があり、彼が今度多摩美に異動をするので、愛知県芸ではいま後任者を公募真っ最中ですと。

小勝:(笑)

川浪:で、愛知の。

寺内:それで、当然、公募なんでね、彼には、選ぶ権限ないんだけど、でも今、応募してみては、と勧めてくれたんです。たまたまどうもインスタレーションのできる人を探してたらしくて。それで受かる可能性が高いっていう情報が入って。ただ、私はもう親を置いてね、愛知に勤務は遠いし、常勤ですからこれはもう無理と思って、応募する気はありませんでした。で、「こんな話があったのよ」って、それこそさっきの実践の先生やってる友だちと、あと大谷さんにも言ったのかな。すると両方から「絶対に、この話は逃しちゃいけない」って言われて。「そんな大学の、公募なんかは二度とないんだから」と。

小勝:そうですよね。

寺内:で、みんな私の出来の悪さ知ってるから。いや、本当、セブンイレブンでバイトもできない人なんだから。いや、本当それ言われたんですよ(笑)だから、この機会を逃すなって。

小勝:(笑)。やっぱりせっかくの才能をそのまま活かすね、美術の教授っていうのはもう逃してはいけないって。

寺内:本当そうなんです。いま思えば、本当あの時に背中を押してくれたあの2人にはね、一生感謝なんですね。

小勝:本当ですよね(笑)

寺内:それで応募したらば、あの教えてくれた人の言うとおり通りましたね。

小勝:愛知県芸*にとっても、本当に寺内さんに教えていただくっていうのはね、またとないチャンスだったと思います(笑)

*愛知県立芸術大学准教授~教授 2002年10月-2020年3月

寺内:(愛知県芸の)みなさんは私が日本に帰っているってことは知らなかったんですよね。だから、私が作品を預けた彼が「寺内さん帰ってるよ」って、油画専攻の先生方に話したら、へ〜って驚いていたそうです。でも公募には私よりも優秀な方は(笑)何人も、画家としてね、優秀な方はいっぱい応募したと思いますよ。私は絵が描けないのに。

小勝:えぇ、でも求めていたのはインスタレーション。

寺内:その時はね、そうだったんで、偶然ですね。

小勝:なるほど。帰ってすぐにあの重要な展覧会にも。

寺内:そうなんですね。それはね。

小勝:えっと美ヶ原高原美術館のものとか国立国際と。国立国際はまさに寺内さん(の作品のコンセプト)が…

寺内:っていうのはこれ(ギャラリー小柳の個展)の時も(国立国際美術館から)話が来てたんですよ。

小勝:あ、そうなんですか。

寺内:あの〜、さっきの小柳の時に話が来てて。

小勝:あ、小柳の時にね。なるほどね、えぇ。それでこちら(国立国際美術館)はご担当はどなただったんですか?

寺内:中西(博之)さんです。

小勝:あ〜、そうですか。

寺内:中西さんとはこの時、この小柳の展覧会の時初めてお会いしました。日本には、この個展をやって半年後には帰ってきましたから。半年でもないかもっとか。でも、まぁ帰ってきたので(国立国際美術館の)現場も下見に行けたりしたのでよかったです。

小勝:はいはい。あとこの美ヶ原高原美術館の方はどういう経緯で。

寺内:これはね、あの箱根(彫刻の森美術館)で最初に作品を見せて(ヘンリー・ムア大賞展1979年)から何十年か経ってるんですよね。それで、この「TUES展」*っていうのは、美ヶ原高原美術館の屋外に3つ巨大な展示台があって、それを使った展覧会をね、はい、過去出展歴のある3人の作家でやるというのがこの「TUES展」の企画でした。あ、これですね。(カタログを見せながら)、 だからこの時は美術館から、依頼の電話が直接かかってきました。

*「TUES ―現代彫刻の展望― TUES2000-時間の記憶- 寺内曜子展」美ヶ原高原美術館(長野)、2000年

川浪:すごいですね。

小勝:こちらはあの「TUES賞」っていうのを受賞されたんですか?

寺内:はい。

小勝:受賞記念みたいな感じかな。

寺内:受賞記念でなくて、これもあの裏話になると思うんですけれども…

一同:(笑)

寺内:ギャラですよね(笑)

小勝:なるほどね(笑)

川浪:あるあるですね。

小勝:こういうね、すぐギャラをいただけるのはね…

川浪:でもそれだけでも素晴らしい。

寺内:本当ですよね。だから私だけでなくてこの3名*みんな「TUES賞」いただいていると思います。はい。

*TUES2000展はほかに、青野正展、鈴木隆展も同時開催。

小勝:そういう名目で賞にしてるんですね。

寺内:その代わり作品は買いませんよと。

小勝:あぁまぁ、なかなか買えないタイプの作品(笑)

寺内:(笑)

小勝:は〜い。えっとそれでさっきおっしゃった愛知県芸は2002年から2020年まで続けられたんですね。

寺内:そうなんです。

小勝:えぇ。長かったですね。

寺内:長かったですね。愛知は65歳が定年なんで、まぁちゃんと定年まで17年半勤めましたけど。

小勝:はいはい。

寺内:でも、毎週3日は愛知に行きっぱなしなので、さっきも言ったように大谷さんとか私の元同級生は後押ししてくれましたが、当然親はノーですよ。

小勝:あ〜、まぁね〜。でもこの頃はもうあれですか、その介護保険っていうのが。

寺内:介護保険はちょうど始まってます。はい。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:はい、(介護保険)運用開始の時。だから今と違い、ヘルパーさんはまだ日中は1日いてくれたりした時代ですね。はい。ただ(私が)愛知に行っちゃうと夜は(介護ができる人が)いなくなるでしょ。その頃、母はもう不自由が出てきたし、父も心臓はね、治ったとはいえ悪いままではあるので。だから夜、もしもの時のため誰かに居てもらわなきゃいけないんですが、(両親は)他人を(笑)あのこれ皆さん同じ苦労すると思うんですが、他人を家に入れるのは嫌だというあれで。

小勝:そうですよね。

寺内:ただ、ここも運いいですね。私の友だちの一人が、「あなたの代わりに2晩だけ泊まる」って言ってくれて。

小勝:え〜。

寺内:その彼女は読書好きで、夜はもう寝ないで本読むっていう人なんです。だから介護はしないけれども、いるだけいるって。

川浪:見守りはしてくれる。

寺内:見守りというよりは(笑)親は1階で寝て、私の部屋は2階なんで、彼女は2階で本読んでただけなんですけど。でも、何かがあったらね、助けを呼べるのでやっぱり…

小勝:あぁ、でもそういう方がいらっしゃるのは…

寺内:ありがたいんですよ。それがね、本当にね。

小勝:えぇえぇ。素晴らしいですねぇ。今だったらそれこそショートステイみたいな形でねぇ。

寺内:そうなんですよね。

小勝:2泊3泊だけみたいな。

寺内:えぇ。ただまぁ毎週でしたからね(ショートステイは難しいですね)、私は。水曜日に(愛知に)行って授業と自分の作品制作をして金曜日に(東京に)帰ってくるっていう形で、通っていました。

小勝:えぇ。

寺内:彼女が1、2カ月夜間にいてくれたのかな、それで(両親は私がいないことに)慣れたんですけれど、それから彼女もやっぱりほかの用ができてもうこれ以上できないということになって。

小勝:えぇえぇ。

寺内:それでプロの人を頼んで、夜だけ来てもらえる人を頼むようになったんですけれども。最初に友人の彼女がいてくれたっていうことで家族以外の人がいることに慣れたでしょうね(笑)

小勝:そうですね、ご両親がね。

寺内:それ以降はあのそういう形で(毎週愛知に通っていました)。

小勝:なるほど。

寺内:でも介護保険はご存知のように、何でもやってもらえるわけではないですよね。

小勝:えぇえぇ。

寺内:ですから、毎週愛知に行く前には留守中の夕飯を作って冷凍したりとか、いろいろ。

小勝:なるほど、なるほど。

寺内: ヘルパーさんにやってもらうことが増えるので、もう全部その指示書を書いてとか、あと…

小勝:う〜ん。

寺内:同じヘルパーさんが2晩続けて来れない場合もあるから、やっぱり2つの会社に頼んでとか。

小勝:あ〜。

寺内:で、それの日程の予約をやっぱり、1カ月前に決めないと、向こうの介護会社もゴーサインくれないので。

小勝:なかなか大変でしたね。その辺は、その時はまだあのケア・マネージャーとか、そういう(相談する人は)…

寺内:あ、います、います。ケアマネさんはいますけど、まぁ介護は育児と逆で、徐々にね(体調が)悪くなっていくので、一番大変になった時にはもう、介護保険の範囲ではできないっていうね、限界がありますからね。すると介護保険ではなくて、私費の会社に頼まなきゃいけないので、だからもう当時はお給料は目の前通過ですよ(笑)だけど、それ(月給)があったからね、よかったんで。

小勝:そうですよね。

寺内:だから私も今も、あのね、介護をやっている人には「絶対自分の仕事は続けなさい」って言ってますよね。

小勝:そうですよね。

寺内: 介護はプロに頼めるけど。

小勝:えぇ本当にそうですよね。はい。

寺内:介護期間はこの時でよかったと思います。私は両親を私が60歳になる前に見送っているので、2人とも。14年間介護しましたが、やっぱり介護は60歳過ぎたら、ちょっと(体力的に)難しいと。(笑)

小勝:やっぱり、自分の介護もね(必要になる)…。

小勝:で、このお近くなんですよね。日大芸術学部*にも。

*日本大学芸術学部非常勤講師 2013年-現在

寺内:はい、(うちから)歩いて10分ですね。

小勝:あぁ、そうですか。

寺内:でも日大芸の仕事は、えっと…

小勝:2013年と書いていただいてますが。

寺内:13年4月からです、 日芸は父が亡くなってから着任です。

小勝:あぁ、そうですか。はい、なるほど。

寺内:だから両親の世話を見ながら2つの学校の掛け持ちは、していません。

小勝:そうですよね。無理でしたよね。

寺内:ただ、その、介護しながら愛知に勤めてる時に…

小勝:はい。

寺内:ちょうどあのエディンバラ…

小勝:はい。

寺内:あのエディンバラ美術大学と愛知県芸が交流がありまして、そこ(エディンバラ)の先生から個展をしないかっていう話がきて。

小勝:はい。

寺内:そしてエディンバラからちょっと行ったところにCairn Galleryって、昔はイングランドにあって、私も個展を開催した画廊ですが、今はスコットランドに移った画廊が「スコットランドまで来るんだったらうちでもやらないか」って形で個展*の話が2つ来たんですね。ですので、「ひとつ」への疑問をテーマにした場所限定インスタレーションを両方の画廊で同時に開催し、二つで一つの展示としても観れる展示プランを立てました。

*個展’ ONE Cut ‘ Sleeper Gallery, Edinburgh, Scotland,2009

個展’ ONE Hole ‘ Cairn Gallery, Pittenweem, Scotland,2009

小勝:えぇえぇ。

寺内:で、2週間スコットランド滞在になるので、その時はまさにケアマネからうちに来る訪問看護師、訪問医師、全員と半年前から私が渡英中の対応の準備を始めましたね。

小勝:はい。

寺内:だから、最初はうちの親はまさにそのショートステイじゃないけれど短期間、病院で療養してもらう方向で準備してたんですけど、最終的にお医者さんは「いやいや、それだと僕が見に行けないからやっぱり家に置いておこう」って感じで(笑)

小勝:あ〜。

寺内:そういう形で(スコットランドに)行きましたね。あの時は。

川浪:プロジェクトですね(笑)

寺内:いや本当、プロジェクト。半年前からの。

小勝:へぇ〜。

寺内:(スコットランド)滞在中は親に毎日電話して(笑)様子を聞いて。2週間行ってました、2カ所で。両方ともサイトスペシフィック(インスタレーション)を作りましたので、設営も大変でしたが。

小勝:はいはい。

寺内:嬉しいことに(愛知県芸の)学生の1人が自腹で来てくれて…

小勝:えぇ。

寺内:助けに来たんですね(笑)

小勝:すごいすごい、やっぱり大学で教えてるとそういうことがありますね(笑)

寺内:ありますよね。あと別の件だと父がね、そのあとで、何年だったかな。父もやっぱり心臓の手術をする時があって。あの時がこれ、本当うちの親はね、私の展覧会の時に体調を崩す(笑)

小勝:(笑)

寺内:rooms*の時だったな。う〜んあれが何年だ。2007年。

*名古屋市民芸術祭主催事業rooms展、名古屋市民ギャラリー矢田第1-第7展示室、2007年10月19日-28日。寺内曜子の他に、井出創太郎+高浜利也、栗本百合子が出品。

小勝:はい。

寺内:この時も現場で制作だから、ふだんの2泊3日(の愛知滞在)じゃ(展示完成に)日数が足らないんで。

小勝:えぇ。

寺内:だけど父は心臓の大手術(なので付き添う必要がある)だし。だから県芸の学生に彼らだけでできる作業はあの(東京から)ファックスで(笑)(指示を)送って。(寺内さん追記:パソコンの普及前の時代です。)

小勝:(笑)

寺内:「ここまで作業やっといて〜」ってとか、「これとこれ現場で2種類やって写真撮って送れ」とかでね。で、その報告を見て「じゃあ、プランBでいく」とかね(笑)

小勝:roomsは名古屋?

寺内:名古屋ですね。はい。でもこの時手伝ってくれた子が今や展覧会設営会社の社長ですよ。

小勝:あぁ、そうですか。それはそれは。

寺内:ミラクルファクトリー*って言って。

*ミラクルファクトリー:青木一将を中心に名古屋で結成された現代美術のインストーラーチーム

川浪:あ〜!

寺内:知ってるでしょ?

川浪:知ってます、知ってます。

寺内:優秀ですよね 、彼ら、青木くん。青木くんと谷くん。

川浪:そうなんですね。

寺内:この時、彼らは院の学生だったけども、めちゃ優秀だから助かりました。

小勝:なるほど。

寺内:本当そういう感じで人に助けられてやってきてます(笑)

小勝:本当になんか強運でいらっしゃいますよね。

寺内:そうかもしれない。(笑) だから…

小勝:(笑)いいタイミングで。

寺内:いつも私はこの世には「美術の神様がいる」ってね…

一同:(笑)

寺内:学生には言ってね。みんな自分で辞めてっちゃうからもったいなくてね。なんとかねぇ、美術の神様がいるから(笑)

小勝:えぇえぇ。

寺内:ただ、本当この時は父は半分死にかけましたけど(笑)

一同:(笑)

寺内:お医者様の手の中で、心臓がこうやっていったん止まったのを蘇生してくれたそうです。

小勝:あ〜。

寺内:(笑)

■新作「パンゲア」を発表

小勝:えっとそういう間に、慶應大学アート・センターの「スタンディング・ポイント1」*ですか? あの個展をされて。

*「スタンディング・ポイント1 寺内曜子」 慶應義塾大学アート・センター主催、会場:慶應義塾大学アート・スペース(東京)、2017年5月15日―6月30日

寺内:それはもう両親とも亡くなってからです。

小勝:2017年はもう亡くなってらっしゃるんですか。

寺内:母は2010年に、父が2012年に亡くなってるんです。12年の12月に。

小勝:はいはい。

寺内:それ以降は、自由です。ただし、県芸の役職が回ってきたので愛知滞在日数は長くなりました。

小勝:あ、そうですか、はい。あの〜えっと「パンゲア」*という、また新しいタイプの作品を2017年の個展に。

*本サイト 寺内曜子データベース、https://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版2参照

寺内:そうです。「パンゲア」*も重要ですね。私にとって。はい。

(寺内さん追記:パンゲアとは今の6つ(?)に分裂した大陸が、元々は全部がくっついた一つの超大陸だった時の名前です。作品は一枚の正方形の紙の小口(厚み)に黒い色を塗り、丸めると、球の表面には切れ切れの何本かの線の部分しか見えなくなります。元の一つながりの線は球の内部にも存在していますが、表面に見えるのは部分だけです。展示では球と全く同じ紙を壁に貼り元の状態と球を比較できます。

ということで、元は一つの物が分断された事と、球の黒い線の見た目が地球儀の大陸のように見えることから、かんらん舎の大谷さんが命名しました。ちなみに、「空中楼閣」も大谷さんの命名です。)

小勝:それと2021年になって豊田市美術館*で同じ「パンゲア」をもうちょっと(展開されて)…

*「寺内曜子 パンゲア」 豊田市美術館(愛知県)、2021年7月10日-9月20日

本サイト 寺内曜子データベース、https://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版3参照

寺内:そうです。

小勝:空間を広げるっていう形でなさったって。この2つとも重要な展示。

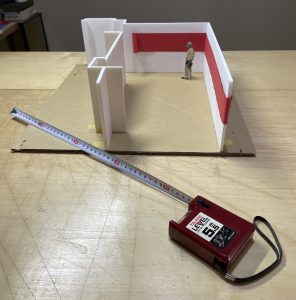

寺内:重要ですね、はい。「パンゲア」に関しては本当はあの、伝えたい内容は、「人間は部分しか見えない」、ということで「空中楼閣」と同じ内容なんですが、「空中楼閣」は見えない存在・空間は拡大方向に広がっていくのに対して、「パンゲア 」(球)の見えない存在・空間は求心方向に凝縮していきます。

「空中楼閣」は制作が本当に大変なんですよね。まずは場所に下見に行くし、そこでね、できない場所もあるし。人手も時間もかかる。でそれであの〜、なんとかこれをもうちょっと楽な方法で、同じ内容を伝えられないかなと思ってて。それで偶然…

小勝:あ〜それはその紙を丸めるという…

寺内:はい、ということが浮かんだんですよね。で、その時の慶應の展覧会は作家にね、負担がかからないように過去作品、特に電話ケーブルとか、あと鉛の作品のように、もうすでにあって移動可能な作品だけを並べましょうっていう話だったんですね。だけど、やっぱり本人としてね(笑)、せっかくだから何か新作をちゃんと作りたいという気持ちはありました。ケーブルに関してはロンドンから持ち帰ってきた、まだ彫刻にしてないケーブルがひと巻き残ってたんで、それでちょっと大きい…

小勝:新しい…

寺内:新作を作って。

小勝:はいはい。

寺内:それとあと赤青の大きな一枚の紙のインスタレーションで、日本では見せてなかったのをね、じゃあ、またこれを再現しようでやったんですけれども(《Night&Day》*)。でもさらにもう1個ぐらいね…(挿図23)

*本サイト 寺内曜子データベース https://asianw-art.com/terauchi-yoko/ 図版6 参照。

挿図23《Night&Day》1991/2017年 撮影:村松桂(株式会社カロワークス)

一同:(笑)

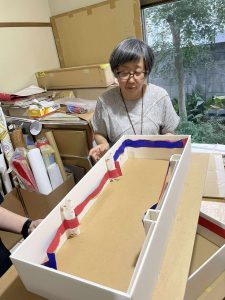

寺内:みたいな気持ちはあったらば、あの搬入の日の朝の目覚めのうとうとしている時に、ぽっとアイデアが出たので…

小勝:あ〜、はい。

寺内:で、それで慌てて試作を作って写真撮って、大谷さんと(慶應義塾大学アート・センターの)渡部(葉子)さんに送ったらば、「ちょっとこれいけそうなんじゃない」ということで。ただその時はふつうのコピー用紙で作ったので、まぁそれ以後ちゃんとこれを作るためにね、ちょうどいい紙を見つけるのには時間かけましたけど、でもオープニングまでには間に合わせました。

小勝:すごいですね。

寺内:ただあの〜どれだけギリギリにアイデアが浮かんだかっていうと、渡部さんはこの個展の冊子用の文章*は実はもう書いちゃってて、これじゃない文章を書いてたんです。5000字。全部それをお釈迦にして「パンゲア」中心のテキストに書き直して(笑)

*「スタンディング・ポイント1 寺内曜子」展カタログのテクスト、渡部葉子「寺内曜子-地図なき旅へ」。一部を、本サイトの寺内曜子データベースに再録。https://asianw-art.com/terauchi-yoko/

小勝:え〜そうなんですか!

寺内:まぁ皆さんにご迷惑をかけつつのあれでしたけど。

小勝:いやいや、でもね、新しい作品の誕生を一番最初に…

寺内:そうなんですね。はい。だから渡部さん、それに立ち会ったのをね、すごく喜んで(笑)

小勝:渡部さんはいつ頃から寺内さんとお知り合いになったんですか。

寺内:日芸の非常勤になったばかりの2013年か2014年ごろですね。練馬区立美術館で、日芸彫刻関係者のグループ展があって、そのアーティスト・トークに渡部さんがいらして、その時に初めてお会いしました。

小勝:はいはい。

寺内:で、それが初めての出会いでしたね。日芸に勤めた後だから2013年か14年ぐらいですね。

小勝:なるほどね。

寺内:ただし、渡部さんご自身は私の作品は、かんらん舎の、私の個展(1991年の《空中楼閣》)をご覧になってるんです。

小勝:そうですか。

寺内:それでその後のある時、 ギャラリー小柳のオープニング行ったら、また渡部さんとたまたますれ違って。その時あっ!て感じで。どうも渡部さんはアートセンターの次の展覧会の企画を考えてたみたいで、でその場で「寺内さん、やりませんか」って言われて、で、「それじゃあ、やらせてください」っていうことになりました。

小勝:まぁとにかく、そういうキュレーターとの出会いというのも重要ですよね。

寺内:そうですね。はい。

小勝:え〜、続いてこちら豊田市美の方は千葉(真智子)さんですか。

寺内:千葉さんです、はい。

小勝:えぇ。

寺内:千葉さんとの出会いは、学生を通してです。豊田だけじゃなくて愛知県の美術館の学芸員は、愛知県内の美大の学生ととても仲がいいんですよね(笑)

小勝:へぇ〜、そうなんですか。

寺内:というのは、美術館で展覧会やる時のアルバイトに頼んだりとか…

川浪:ふ〜ん。

小勝:うん、なるほどね。

寺内:するので。そして、(愛知・名古屋の)画廊もね、小さい町なので画廊からも学芸員さんに声をかけてオープニングの時のね、アーティスト・トークとか一緒にやってくださいっていうのとかもあって…

小勝:はい。