塩見允枝子 SHIOMI Mieko

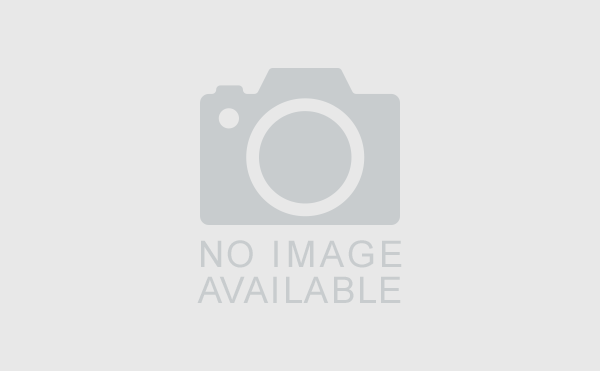

《エンドレス・ボックス》1963/1990年 紙、ナイロン、木箱 8.5×15.7×15.8cm(木箱) 東京都現代美術館蔵

撮影:椎木静寧

Endless Box, 1963/1990, Paper, nylon, wooden box, 8.5×15.7×15.8cm(wooden box), Collection of Museum of Contemporary Art Tokyo, Photo by SHIIGI Shizune

塩見允枝子

SHIOMI Mieko

1938年、岡山市生まれ。大阪府に在住、活動。

時空を超え、さらなる高みへ

橋本 梓(国立国際美術館主任研究員)

塩見允枝子の作品が展示されていた10階から地下2階の大リハーサル室へエレべーターで一気に下降しながら、その物理的運動を思わず塩見の代表作「スぺイシャル・ポエム」に重ね合わせる。これを「方向のイヴェント」あるいは「落下のイヴェント」と捉えてみたらどうだろう…。1960年代に生まれたフルクサスという芸術運動はかくも広い間口と懐を持ち合わせている。フルクサスの「イヴェント」はシンプルな文章で書かれたインストラクションを「スコア」とし、「演奏」する者の、自由で時に即興的な応答が芸術となる。故にそれは誰にも開かれており、老若男女問わず自らの創造性を発露することのできる装置だ。日常と芸術の混淆は、目の前に広がる世界の眺めを少し変えてみせる。

1964年から65年にかけてニューヨークでフルクサスのメンバーとして活動した塩見は、帰国後から今日まで、50年という年月を優に越え、現代音楽を作曲し、美術作品を発表し、またその両方の領域にまたがるパフォーマンスを生み出してきた。音楽と美術と詞という三つの要素を原理的に捉え、それらを空間的/時間的に展開する潔さと美しさを塩見の比類なき独自性とするならば、今回の公演はこれまでの最高到達点だったと言えよう。それは、先ほど述べたフルクサスの一つの側面である「誰でも」とは真逆のプロフェッショナルな洗練、技術とセンスに裏打ちされたものである。これは粒ぞろいの演者たちと、塩見のディレクションによるものだ。塩見は実に半数以上の曲を今回のためにリライトあるいは書きおろした。効果的な照明やクリアな音響、身体表現は、各曲の輪郭をはっきり際立たせ、それぞれのコンセプトの核と、その展開の意外さを楽しませるものであった。音と同様に演奏された詞は意味をはぎとられるかどうかの瀬戸際で浮遊し、あるいは不意に鋭く全体を方向付け、塩見らしいロマンティシズムを滲ませた。現代音楽の仕事とパフォーマンスを意欲的に接合してみせた「ピアノ×パフォーマンス」の最後、べートーヴェンの月光ソナタが内部奏法によるノイズに次第に凌駕され、ピアノごと白いネットに包まれゆく様子は、時間芸術が空間的に介入され包み込まれる、そのせめぎ合いを見事に提示していた。

「REVIEW 国際芸術祭「あいち2022」パフォーミングアーツ 時空を超え、さらなる高みへ」『愛知芸術文化センター情報誌AAC』vol.114,2022年12月1日

https://www.aac.pref.aichi.jp/aac/aac114/contents/202212/index09.html

SHIOMI Mieko

Born in Okayama City in 1938, Lives and works in Osaka Prefecture

Beyond Time and Space, to Even Greater Heights

Azusa Hashimoto (Curator, National Museum of Art, Osaka)

As I descended in the elevator from the 10th floor, where Mieko Shiomi’s works were displayed, down to the large rehearsal room in Basement 2, I was suddenly struck with the idea of there being a similarity between the physical movement of the elevator and Shiomi’s masterpiece, Spatial Poem. What if we thought of this movement as Direction Event or Falling Event…?

The art movement, Fluxus, which began in the 1960s, has much breadth and depth. A Fluxus “event” is a simple, written instruction used as a “score”, and the “performer”’s free and sometimes improvisational responses become art. It is therefore open to everyone, and is a device that allows people, regardless of age or gender, to express their creativity. Blending everyday life and art slightly alters the way we see the world around us.

Shiomi worked as a member of Fluxus in New York from 1964 to 1965 and since returning to Japan, she has, for well over fifty years, been composing contemporary music, exhibiting art, and creating performances that straddle both realms.

If Shiomi’s unparalleled uniqueness is found in the integrity and beauty of her understanding of the principles of the three elements of music, art, and language, and the unfolding of these into space and time, then this performance could be said to be her highest achievement to date. It is the polar opposite of the “anyone” aspect of Fluxus mentioned earlier, and is reinforced by professional refinement, technique, and flair. It is the result of an exceptional group of performers, and Shiomi’s direction. In fact, Shiomi rewrote or wrote new pieces for over half of the pieces specifically for this performance. The effective lighting, clear audio, and physical expression clearly highlighted the contours of each piece, allowing the audience to enjoy the core of each concept and its unexpected developments.

The text, performed in the same way as the sound, sometimes floated on the brink of being stripped of meaning, or suddenly and sharply changed the direction of the whole piece, exuding a romanticism characteristic of Shiomi. At the end of Piano x Performance, which ambitiously combined the work of contemporary music and performance, Beethoven’s Moonlight Sonata was gradually overcome by the noise created by internal playing techniques, and the piano itself was enveloped in a white net, magnificently presenting a struggle in which time-based art is intervened in spatially and then enveloped.

(Translated by Sally KAWAMURA )

塩見允枝子パフォーマンス作品『~音と詞と行為の時空~』、「ピアノ×パフォーマンス」より《幽閉された奏鳴曲》2022年

撮影:今井隆之 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会

SHIOMI Mieko Performance WorkーTime and Space of Sound, Words, and Action-, A Confined Sonata from “Piano × Performance” 2022, Photo: IMAI Takayuki © Aichi International Art Festival Organizing Committee

塩見允枝子についての情報は、以下のウエブサイトをご覧ください。

Please refer to the following website and interviews.

https://archive.tokinowasuremono.com/artist-e47-shiomi/index.html

Fondazione Bonotto Mieko Shiomi

https://www.fondazionebonotto.org/en/collection/poetry/shiomimieko

あいちトリエンナーレ2022 Aichi Triennale 2022

https://aichitriennale.jp/2022/artists/shiomi-mieko.html

https://aichitriennale.jp/2022/en/artists/shiomi-mieko.html

AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitions

https://awarewomenartists.com/en/artiste/mieko-shiomi/

https://awarewomenartists.com/artists_japan/%E5%A1%A9%8%A6%8B-%E5%85%81%E6%9E%9D%E5%AD%90/

塩見允枝子 オーラル・ヒストリー 京都市立芸術大学芸術資源研究センター 2014年12月1日、2日

https://www.kcua.ac.jp/arc/ar/shiomi_jp_1/

https://www.kcua.ac.jp/arc/ar/shiomi_jp_2/

日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ 第1回 2013年6月24日 第2回 2014年1月13日

https://oralarthistory.org/archives/interviews/shiomi_mieko_01/

https://oralarthistory.org/archives/interviews/shiomi_mieko_02/

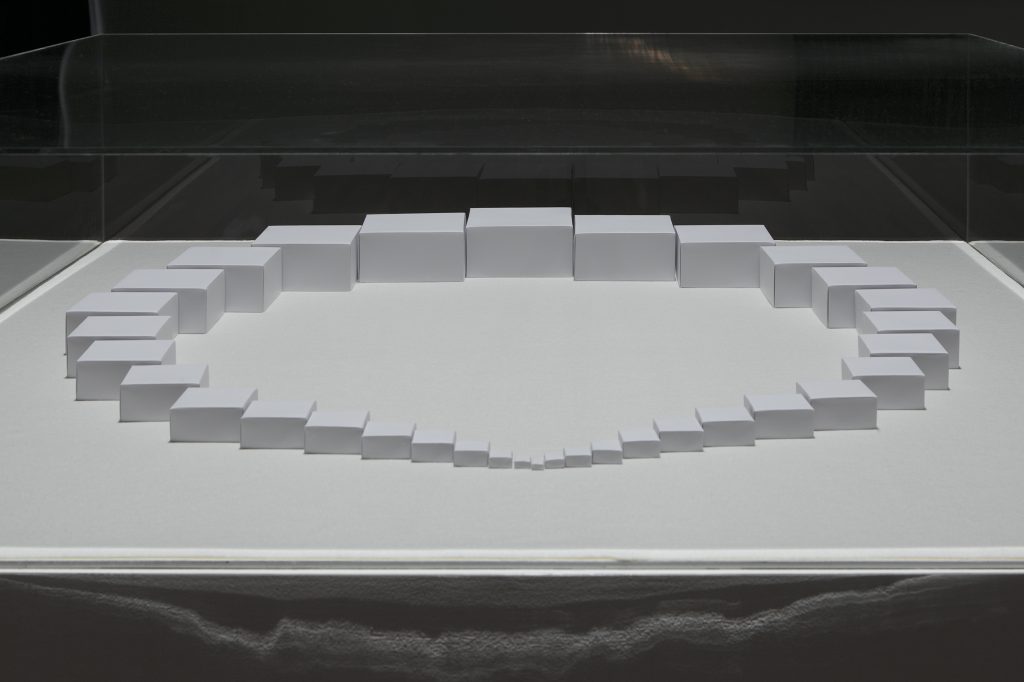

《Spatial Poem No.1》1980年(アーティスト・エディション)(オリジナル制作、1965年)、白い紙のボードに黒いペンで描かれた世界地図、ピンに文字の印刷された小さい旗77本、30.1 × 45.7 × 2.2 cm、うらわ美術館蔵

撮影:ノマディク工房(内田芳孝)

Spatial Poem No.1, original 1965; artist’s edition 1980, World map on white board, map drawn with black marker or pen, 77 small printed flags and straight pins, 30.1 × 45.7 × 2.2 cm Collection of Urawa Art Museum, Photo by Nomadic Kobo(UCHIDA Yoshitaka)

《フルクサス・バランス ヴァージョン1995》1995年出版 紙に印刷、カード、紐、ワッシャー、手書き文字 22.7×32cm

写真提供:ときの忘れもの

Fluxus Balance 1995 version , edited in 1995, Printed on paper, cards, string, washers, handwritten text, 22.7×32cm

Photo courtesy: Toki no Wasuremono

フルクサスのメンバーを中心にした人々に、天秤の皿の上で釣り合うような何かを提供するよう依頼し、各人が自由に組み合わせて遊べるコンセプチャルなゲームとして、1993年にポートフォリオの形で出版された。写真は、68人からの回答を1995年に作家自身が組み合わせた34枚のペアーの内の一枚。(塩見允枝子)

A request was made to people, mainly Fluxus members, to contribute something that could be put on the plates of a pair of scales and weighed against each other. In 1993, this piece was published in the form of a portfolio, as a conceptual game that people can play by freely combining the contributions. The photograph is one of 34 pairs, combined by the artist herself in 1995, using the responses collected from 68 people. (Written by SHIOMI Mieko, Translated by Sally KAWAMURA)

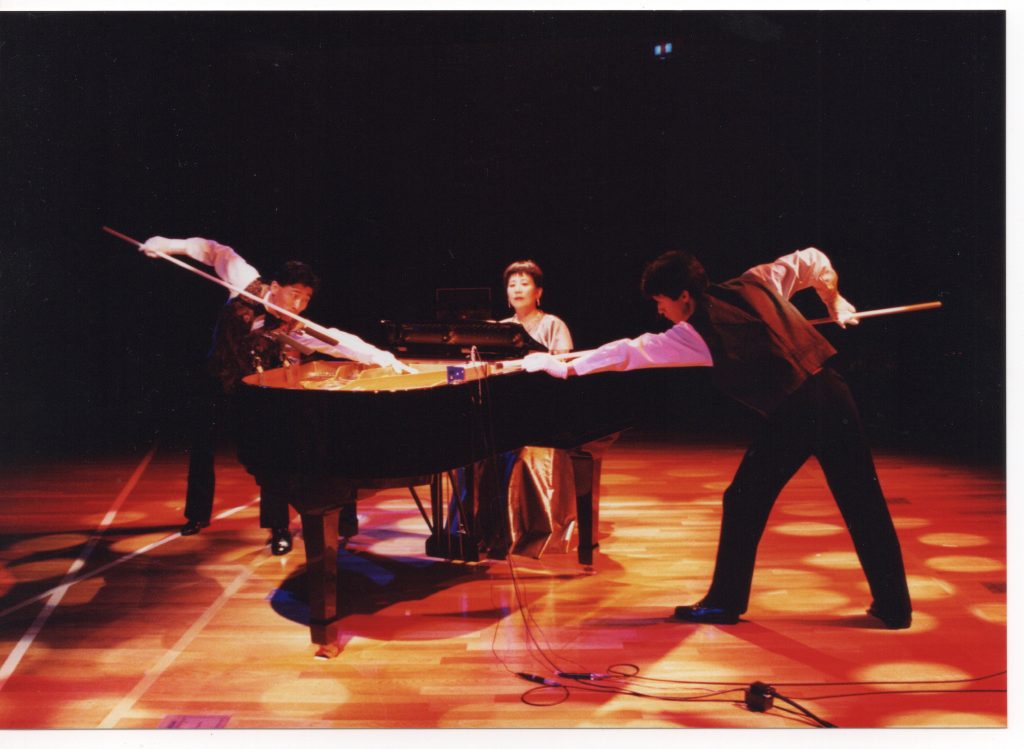

《ピアノの上のビリヤード》 1992年 ジーベック、神戸 コンピュータ協力:藤枝守 写真提供:ジーベック

Billiards on the Piano, 1992, Xebec hall, Kobe, Computer assistance: FUJIEDA Mamoru, Photo courtesy: Xebec

1992年に神戸のジーベックで行なったソロ・コンサート<メディア・オペラ>の中で初演した作品。ピアノの弦の上に約200個のビー玉を並べておく。ある規則に従って、ピアニストが強く打鍵すると、ビー玉は弾んだり転がったりする。動いたビー玉をパフォーマーが棒で突くと、更に沢山のビー玉が音を奏でる。打鍵の後にどのビー玉も動かなかった場合は、弦の上10㎝の空を突く。するとそこにはセンサーのビームが通っていて、予めサンプリングされたビリヤード場の音がスピーカーを通して聞こえてくる、という仕掛けの作品。時折、シューマンの《アルルカン》(道化師)の断片が貌を覗ける。(塩見允枝子)

This work was premiered in 1992 at the solo concert, Media Opera, held at Xebec in Kobe. Around 200 glass marbles are placed on the strings inside a piano. Following certain instructions, the pianist strikes the keys quite forcefully, so that the glass marbles bounce and roll around. When a performer strikes, with a billiard cue, a marble that has moved, more marbles produce sound. If none of the marbles have moved after the keystroke, the performer strikes the air 10cm above the strings. A sensor beam passes through this point, and pre-sampled sounds from a billiard hall are played through the speakers. Occasionally, fragments of Schumann’s Arlequin (Harlequin) peek through.(Written by SHIOMI Mieko, Translated by Sally KAWAMURA)